|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Глаза Рембрандта | Автор книги - Саймон Шама

Cтраница 86

Приятно воображать, как Рембрандт, которого физическая текстура краски впоследствии заворожит навсегда, дышит своим искусством, впитывает его всеми пятью чувствами, наслаждается терпким запахом уксуса, вступающего в реакцию с полосками и рогаликами-полумесяцами свинца, а потом созерцает получившийся мелкий белый порошок, без которого была немыслима ни одна картина XVII века. За провинность могли поручить подбрасывать в жаровню конский навоз, дававший углесодержащее тепло, необходимое для завершения реакции. Из дымящегося навоза рождалась белоснежная краска, а на глазах отрока вершилось еще одно чудо живописной алхимии. Получить черные краски было проще. Слава богу, никто более не разорял могилы в поисках обуглившихся скелетов, из которых можно было извлечь «жженую кость». Запас ламповой сажи пополняли, сжигая смолу или деготь до состояния плохо отмывающейся, липкой, маслянистой копоти. Смальта, более дешевая альтернатива дорогому ультрамарину, то есть перемолотому лазуриту, представляла собой всего-навсего растертое в порошок калийное стекло, в которое для цвета добавляли кобальт. А ярь-медянку, насыщенную зеленую краску, при правильном приготовлении не уступавшую глубиной оттенка и прелестью малахиту, запросто соскребали со шведского медяка, который на время опускали в концентрированную кислоту, пока на нем не образовывался вожделенный блестящий налет. Лучше всего для этой цели подходили забродившие виноградные выжимки, густой осадок, вместе с перемолотыми косточками и кожицей. Уж лучше добыть ценные пигменты, чем травиться дешевым крепким пойлом. Но самое чудесное, почти алхимическое преображение можно было наблюдать, когда киноварь, смешанная с серой и нагретая на огне, превращалась в спекшийся ком матового серо-черного вещества; потом его толкли пестом в воде, и вода окрашивалась в удивительно яркий, идеально пурпурный цвет. Вместе со щедрым набором земляных тонов: всяческих охр, желтых и красных, – это было все, что требовалось живописцу XVII века для создания основных пигментов, хотя те, кто попредприимчивее, дополняли свою палитру массикотом (бледно-желтой окисью свинца), индиго или ярким кармином, добываемым из кошенили, самок мексиканского насекомого – кактусовой ложнощитовки. Помимо аромата и оттенков красок, ученика могла заворожить их чудесно изменчивая текстура, подобная обликам Протея. В зависимости от плотности связующего вещества (льняного масла, масла грецкого ореха или мака) краска могла получиться жидкой и течь, как ручей, или густой, как суп, и тяжелыми жирными каплями усыпать волоски кисти. Если оставить лужицу разлитой краски на солнце, она застывала, принимая множество форм: покрываясь кожицей и коркой, сгущаясь комьями и хлопьями, образуя маленькие болотца, украшаясь жемчужинами, бусинами, бородавками и прыщами. Если любопытствующий ученик пальцем или острым кончиком кисти пронзал липкую поверхность, она застывала крошечными волнами, дерзко пятнающими деревянную доску. Ученик испытывал сопротивление различных поверхностей обмакнутой в краску кисти: вот так при правильно выполненной грунтовке кисть из барсучьей шерсти плавно скользит по глади доски, а вот оставляет на коробящихся нитях холста вязкие, тестообразные пятна. Рисование, «кормилица искусства», как величал его ван Мандер, также было подвержено капризам, причудам и внезапным сменам настроения, и начинающему живописцу вменялось в обязанность хорошенько их изучить и запомнить. Считалось, что сангина пробуждает страсти, тогда как перо и чернила требовали более продуманных композиций. Впрочем, неповторимая манера Рембрандта, одновременно минималистская и задумчивая, позволяла сотворить целый мир небес и воды тремя росчерками воронового пера и навеки отвергнуть эти академические предрассуждения. Но все это сводилось к ремеслу. Теорию же надлежало постигать по Книге книг, «Schilder-boeck», «Книге о художниках» ван Мандера, впервые опубликованной в 1604 году, а затем в 1618-м вышедшей в Амстердаме. На протяжении всей первой половины XVII века она оставалась единственным трактатом о живописи, написанным на голландском языке, и потому любой смышленый юный ученик, желающий узнать что-то более возвышенное, чем примитивные ремесленные навыки, по крайней мере внимательно прочитывал содержащиеся в ней жизнеописания художников и детальные советы по поводу исторической живописи, пейзажей, изображений пира богов и крестьянских плясок. В ту пору имя ван Мандера почиталось и произносилось едва ли не с благоговением, однако при жизни он не снискал успеха и умер в 1606 году в Амстердаме почти нищим. Впрочем, на его похороны собралось множество скорбящих; не менее трехсот человек в трауре потянулись нескончаемым потоком за похоронными дрогами, перевозившими его останки к месту последнего упокоения в Аудекерк (Старую церковь), в Михайлов день, под звон колоколов.

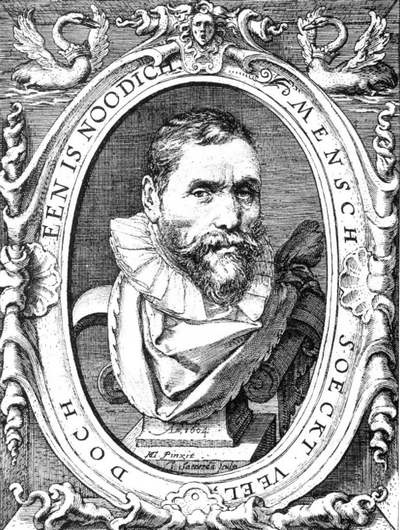

Ян Санредам по оригиналу Хендрика Гольциуса. Портрет Карела ван Мандера. 1604. Гравюра резцом. Кабинет гравюр, Рейксмюзеум, Амстердам С точки зрения тех, кто хотел бы заменить миф о Рембрандте-мятежнике столь же необоснованным мифом о Рембрандте-конформисте, он непременно должен был неукоснительно придерживаться непререкаемого свода правил ван Мандера. Так что же мог сказать энциклопедически образованный меннонит сыну мельника, из года в год перемалывавшего ячмень на солод? Прочитав наставление (exhortatie), с которого начиналась поэма «Основы благородного свободного искусства живописи» («Den grondt der edel vry schilderkunst»), Рембрандт, верно, ощутил, что вновь перенесся в класс доктора Леттингиуса, ибо, помимо природных способностей, не обладая которыми, соглашался ван Мандер, приступать к обучению живописи бессмысленно, он прежде требовал от ученика моральной дисциплины и добродетели, того образа жизни, той умеренности и обуздания страстей, воплощением которых выступал Рубенс. Не пить, не играть в карты и в кости, не драться, не предаваться праздности и не распутничать. Самое главное – не распутничать, настаивал ван Мандер. С другой стороны, ревностный приверженец Живописи, «Pictura», должен уподобиться в своем аскетизме монаху и не вступать в ранний брак. Подобная гнетущая строгость в значительной мере явилась следствием той скорби, что охватывала ван Мандера при одной мысли об ужасающей репутации нидерландских художников, к созданию которой и он приложил руку своими жизнеописаниями хулиганов и смутьянов. Ван Мандера чрезвычайно волновало бесчестье и позор, которому подвергают живописцев, заставляя их пребывать в одной гильдии со всякими тупицами и олухами, вроде лудильщиков, в то время как их, ученых, изысканных и благородных, надлежит почитать, подобно греку Памфилию. Вот потому-то он и подчеркивает «благородство» живописи. Так и хочется вообразить сурового, аскетического, изможденного ван Мандера: вот он каждый раз болезненно морщится, приводя простонародную поговорку, как нельзя лучше отражающую дурную славу живописных мастерских: «Hoe schilder, hoe wilder» («На „художник“ смотри „дикарь“»). Нет, нет, нет, настаивал он, если хотите достичь величия, сначала упражняйтесь в добродетели, чтобы последующие поколения могли сказать: «Hoe schilder, hoe stille» («На „художник“ смотри „тихоня“»). Не выпрямился ли невольно Рембрандт Харменс, читая эти строки? Точно ли он внимал ван Мандеру? Отрекся ли он от пороков? Обещал ли он честно вести жизнь стоика, привыкшего во всем ограничивать себя, умерять все желания, подчинять страсти разуму? Сделал ли он своим девизом слова: «В здоровом теле – здоровый дух!» – подобно Рубенсу, начертавшему это изречение на своей садовой стене?

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно