|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Глаза Рембрандта | Автор книги - Саймон Шама

Cтраница 164

Иными словами, Самсона постигла кара за нравственную слепоту. Но теперь, лишившись зрения, он мог увидеть мир в его истинном свете. Такая мысль красной нитью проходит и в собственном стихотворении Гюйгенса «Ooghen-troost», опубликованном спустя одиннадцать лет после создания «Самсона», однако написанном в тридцатые годы XVII века. В заглавии Гюйгенс использует метафору своего излюбленного типа, ведь так именовалась по-голландски трава ефразия, или очанка лекарственная, яркие цветы которой, в соответствии со средневековым «учением об аналогиях», основанном на внешнем сходстве растения и его благодетельных свойств, долженствовали исцелять от помутнения зрения. Так, в одном типичном и вызывающем некоторые сомнения рецепте, составленном на исходе Средневековья, рекомендовалось смешать очанку с репейником, полынью, кровохлебкой, буквицей и, для пущего эффекта, с «мочой целомудренного отрока» [462]. Однако слово «ooghen-troost», имеющее и другое значение: бальзам для глаз, утешение для взора, – относилось не только к примочкам, но и к совету, который Гюйгенс в форме нравоучительной поэмы давал дочери своего старого друга Лукреции ван Трелло, утратившей зрение на одном глазу, возможно в результате глаукомы [463]. Гюйгенс утешает Лукрецию совершенно бесстрастно, хотя в безупречном неостоическом вкусе. Прими свою судьбу. Такова неисповедимая воля Божия. То, что представляется жестоким ударом и испытанием, может оказаться стезей к самосовершенствованию. Проклятие таит в себе особый дар: способность различать «falsa bono» и «falsa mala», ложное благо и ложное зло, внешнее и внутреннее зрение. Частично потерять зрение, поучал Гюйгенс Лукрецию, означает лишиться именно того, что представляется наиболее привлекательным внешне, однако, подобно блеску золота или телесному соблазну, ведет нас к скорби и греху. Основную часть поэмы Гюйгенса составляло перечисление «воинства слепцов», то есть тех, кого прежде всего соблазнило колдовство прелестных зрелищ: скряг, любовников, правителей, ослепленных властью, и, не в последнюю очередь, художников, которых автор подвергает особенно язвительной критике. По мнению Гюйгенса, они заслуживают троякого упрека: во-первых, потому, что дерзают изображать истинный облик вещей, а в действительности лишь воспроизводят их поверхностное обличье, во-вторых, потому, что безрассудно тщатся подражать замыслу Творца, и, в-третьих, потому, что в своей глупости святотатственно притязают называть пейзаж или пригожего человека «schilderachtigh», «картинным», «живописным»! Гюйгенс едко замечает, что это картина должна показать себя достойной творений Божьих, дабы заслужить похвалу, а не наоборот. Парадоксальным образом, подобно тому как утрата одного способа восприятия мира усиливает другой, частичная потеря зрения избавляет смертных от этих безумных оптических иллюзий и обманов, побуждая их сосредоточиться на «binnenwaarts zien» – внутреннем зрении.

Рембрандт ван Рейн. Исцеление слепого Товита. Ок. 1645. Бумага, перо коричневым тоном, белая гуашь. Музей искусств, Кливленд На первый взгляд может показаться странным, что Гюйгенс, в своем подробном сравнении Ливенса и Рембрандта зарекомендовавший себя столь проницательным и тонким, безупречно анализирующим живописные детали знатоком, обрушился с гневными обвинениями в адрес предательского зрения [464]. Однако у протестантских гуманистов самый глубокий интерес к исследованию зрения и радость от созерцания природы и предметов искусства нередко сочетались со скорбным недоверием к этому приятному способу познания мира, который в конечном счете не позволял обрести те истины, что открывались внутреннему взору. С особым подозрением протестантские гуманисты относились к католической Контрреформации, всячески поощрявшей зрелища, поскольку они позволяли душе испытать мистический восторг, а через него достичь Божественного откровения. Сам Гюйгенс примыкал к древней традиции, начало которой положил святой Павел и которая находит наиболее яркое отражение в тех фрагментах «Исповеди» Блаженного Августина, где автор отвергает соблазны зрения. «Глаза любят красивые и разнообразные формы, – пишет Блаженный Августин, – яркие и приятные краски. Да не владеют они душой моей; да владеет ею один Бог». «Сам[ому] цар[ю] красок, солнечн[ому] свет[у], заливаю[щему] все, что мы видим» Августин приписывал демоническую природу и полагал, что он совращает доброго христианина с пути праведного. Истинный же свет, продолжает он, это свет, «который видел Товит, когда с закрытыми глазами указывал сыну дорогу жизни и шел впереди него ногами любви, никогда не оступаясь» [465].

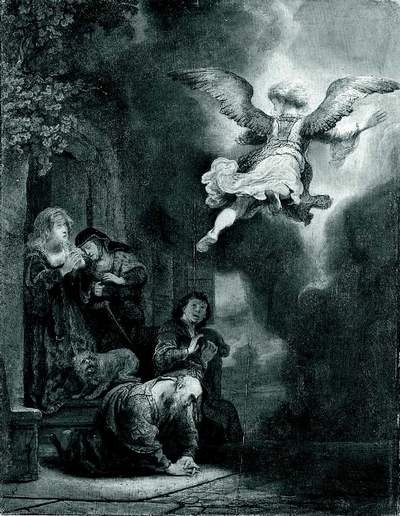

Рембрандт ван Рейн. Ангел, покидающий Товию и его семейство. 1637. Дерево, масло. 68 × 52 см. Лувр, Париж Поэтому нас не должно удивлять, что одновременно с тремя картинами на тему истории Самсона, в том числе ужасным и незабываемым «Ослеплением», Рембрандт продолжал иллюстрировать Книгу Товита, которая по-прежнему обладала для него немалой притягательностью. Все творчество Рембрандта есть нескончаемый диалог между внешним и внутренним зрением, между блеском неумолимой в своей твердости металлической поверхности мира и уязвимостью смертной плоти, между вульгарной зрелищностью золотого Валтасарова царства и внезапным видением, в котором предстает его гибель. Пройдет еще двадцать пять лет, и Йост ван Вондел и его друг Джон Мильтон напишут свои версии истории Самсона, в которых ослепленному герою будет даровано пророческое внутреннее зрение. В том же самом 1660 году, когда Рембрандт создаст своего чрезвычайно неоднозначного одноглазого Клавдия Цивилиса, Вондел напишет еще две пьесы, созвучные его творению, где пораженные нравственной слепотой персонажи достигают благодати и обретают истину через саморазрушение и слепоту: «Отмщение Самсона» и «Эдип-царь», вариант трагедии Софокла [466]. Самсон у Вондела прямо говорит о том, что его погубила «слепая страсть» к Далиле, а затем о «слепом идолопоклонстве» филистимлян, которое в конце концов и приведет их к падению. Спустя десять лет хор евреев из колена Данова у слепого Мильтона в драматической поэме «Самсон» так воспевает финальное искупление героя:

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно