|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Глаза Рембрандта | Автор книги - Саймон Шама

Cтраница 137

Необходимость создать одновременно, как выразился в 1902 году Алоис Ригль, автор фундаментальной монографии о голландском групповом портрете, ощущение «внутреннего, замкнутого единства» (между изображенными персонажами) и «внешнего единства» (между персонажами и зрителем) являлась нелегкой задачей, и большинству портретистов она оказывалась не по плечу. В первую очередь приходилось учитывать желания тех, кто платит, поэтому, например, Арт Питерс в 1603 году выбрал для своего «Урока анатомии» предельно вытянутый горизонтальный формат, чтобы разместить всех двадцать восемь хирургов в три ряда вдоль одной-единственной оси, а глав гильдии особо выделил, «вручив» им медный тазик или список изображенных. Только едва заметный поворот головы или рука, положенная на плечо коллеги, нарушает монотонность неумолимо двухмерной скучной композиции, которую еще при жизни автора критиковали как безнадежно искусственную и надуманную. Стремясь избежать таких неловких сцен, авторы групповых портретов следующего поколения, в частности де Кейзер и Пикеной, сознательно пытались показать персонажей в процессе правдоподобного общения друг с другом и придать композиции в целом большее драматическое единство. С хирургами было проще; художников выручало то, что обычно число хирургов, желающих или имеющих деньги, чтобы запечатлеть себя на полотне рядом с лектором-анатомом, было невелико [365]. Это означает, что, например, де Кейзер, приступая к своему «Уроку остеологии доктора Себастьяна Эгбертса», мог отказаться от нелепого вытянутого формата, поневоле выбранного Питерсом, и совместить физический центр композиции, то есть анатома и великолепно изображенный скелет, и ее моральное и дидактическое ядро. Едва заметный намек на глубину, трехмерность, помогает создать впечатление, что группа находится в «настоящем» пространстве, а не расположена рядами на полках, словно плоские ярмарочные картонные фигуры. Трое хирургов на заднем плане внимают доктору Эгбертсу, хотя и не безраздельно. Двое, сидящие спереди, обращаются к зрителю, причем один из них многозначительным жестом указывает на скелет, напоминая нам, что человеческое тело, по Господню произволению, создано удивительно искусно, изящно и мудро, однако одновременно обречено на смерть в наказание за грехи. Сам скелет (который в лейденском анатомическом театре сжимал бы в костяных руках табличку с морализаторским изречением) хитроумно развернут таким образом, чтобы вновь повторять это послание, и не без надменности «взирает» прямо на доктора пустыми глазницами.

Рембрандт ван Рейн. Урок анатомии доктора Тульпа. 1632. Холст, масло. 169,5 × 216,5 см. Маурицхёйс, Гаага Можно не сомневаться, что благочестивый доктор Тульп попросил Рембрандта включить в свой «Урок анатомии» это банальное двойное клише. А судя по пентименто вокруг головы Франса ван Лунена, персонажа на вершине пирамиды, Рембрандт изначально изобразил его в шляпе, придав ему необычайную важность, почти уравнявшую его с самим лектором. Жест ван Лунена, направляющего указательный перст на препарируемое тело, имеет ту же функцию, что и жест доктора Фонтейна на переднем плане картины Пикеноя 1625–1626 годов, и призван напомнить, что все мы смертны. Поза ван Лунена, а также тот факт, что он, единственный из всех персонажей, глядит непосредственно на зрителя, убедили Уильяма Шупбаха в том, что рембрандтовский «Урок анатомии доктора Тульпа» отнюдь не представляет собой прорыв в этом жанре, а, напротив, послушно воспроизводит все его привычные конвенции [366]. Однако предположить подобное означает не верить собственным глазам, ведь единственная банальная деталь картины – это включенное в абсолютно оригинальный групповой портрет по желанию заказчика напоминание о смерти, «memento mori». Ценители зачастую ошибочно видели в Рембрандте мятежного гения, «еретика», по словам одного из его современников. Но его воспринимали совершенно неверно. Он никогда не пренебрегал основными требованиями своих клиентов, он лишь пытался преобразить их во что-то невиданное прежде, во что-то, чего не могли и помыслить его предшественники. В данном случае он осознал, возможно даже более отчетливо, чем сам Тульп, что истинный сюжет этой картины – сопоставление жажды жизни и неизбежности смерти. Однако он не довольствовался лишь иллюстрацией к некоей общей идее, словно гравер, вырезающий эмблемы для сборника нравоучений. Как обычно, он лелеял честолюбивую мечту превратить банальность в глубокую драму.

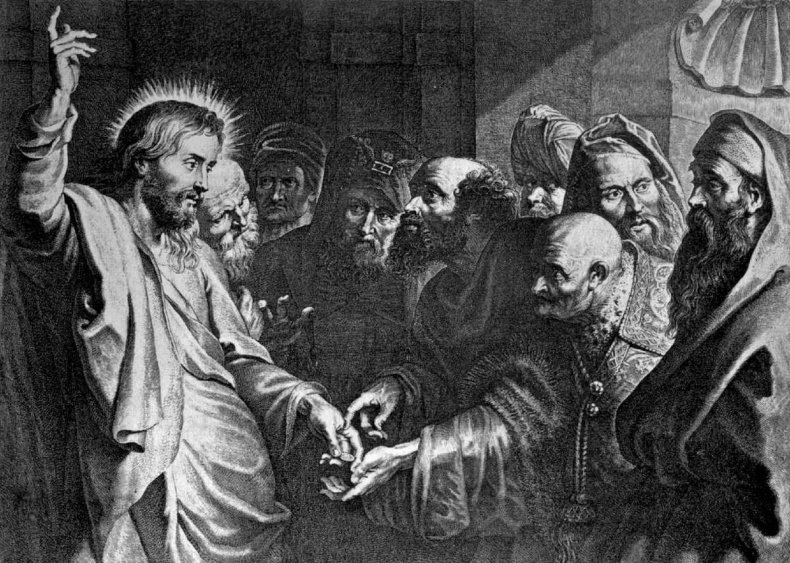

Лукас Ворстерман по оригиналу Питера Пауля Рубенса. Денарий кесаря. Ок. 1621. Гравюра резцом. Британский музей, Лондон А кто же научит живописной драматургии лучше, чем Рубенс? [367] Рембрандту, вероятно, приходилось видеть гравюру Ворстермана «Денарий кесаря». Большинство художников многофигурная, переполненная персонажами композиция Рубенса вдохновила бы на создание очередного исторического полотна. Но Рембрандт лишь взглянул на это множество лиц, на множество персонажей, пристально, завороженно взирающих на драматичную сцену, и на него снизошло творческое озарение: он понял, как использовать эту мимику, это различное выражение лиц, чтобы его «Анатомия» стала образом не ученого созерцания, а живых, динамичных телесных реакций на действо, к которому прикованы все взоры. В центре композиции – персонажи, словно образующие острие копья, которое указывает одновременно на вскрытое предплечье трупа и на руки самого Тульпа. Даже добавляя в процессе работы над картиной дополнительных персонажей, например крайнего слева Колевелта, Рембрандт развернул его голову так, чтобы не нарушить «боевого порядка» в виде наконечника стрелы ↓ или →, динамичной линией устремленный ниже к центру картины. А препарируемое тело расположено весьма необычно, по диагонали к плоскости холста, не параллельно и не на одном уровне с верхним или нижним рядом голов, однако под таким углом, чтобы привлекать внимание зрителя. И это не единственная любопытная особенность тела. Как уже отмечали первые интерпретаторы картины, например Джошуа Рейнольдс, Рембрандт предпринял гигантские усилия, чтобы точно передать голубовато-бледный тон мертвой плоти, используя гениально подобранный оттенок свинцовых белил, смешанных с ламповой сажей, красной и желтой охрой и даже с чуточкой киновари [368], и, в сущности, еще раз демонстрируя виртуозное владение техникой «stofuitdrukking», хотя «stof» в данном случае – восковая кожа трупа. Прежние «анатомии», например картина Арта Питерса 1603 года или дельфтская «анатомия» Михила и Питера ван Миревелтов 1617 года, изображают препарируемый объект в состоянии трупного окоченения столь же румяным и розовощеким, сколь и наслаждающихся морозным зимним воздухом живых хирургов. Кроме того, они отдают дань правилам приличий, закрывая верхнюю часть лица, бедра и ноги трупа. Тем самым роль тела сводилось к «subiectum anatomicum», уже не человеческому существу, а набору органов, смиренно ожидающих, когда ими займется рука хирурга, наставляющего собратьев по ремеслу. Однако Рембрандт, который почти наверняка присутствовал на уроке анатомии доктора Тульпа 31 января 1632 года, делает нечто поразительное. Не скрывая от зрителя лица трупа, он обнажает его, погружая в тень одни глаза, а именно так он запечатлевал собственный облик. Он даже изображает голову мертвеца столь же детально, сколь и лица заказчиков, которые платят за свои портреты, и «проталкивает» его между двумя хирургами, словно он – один из них. В результате, несмотря на мертвенную бледность, ему удается скорее «очеловечить», нежели «расчеловечить» это безжизненное тело и заставить созерцателя ощутить свое, пусть даже зловещее и жутковатое, родство не только с живыми, но и с мертвыми.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно