|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Глаза Рембрандта | Автор книги - Саймон Шама

Cтраница 116

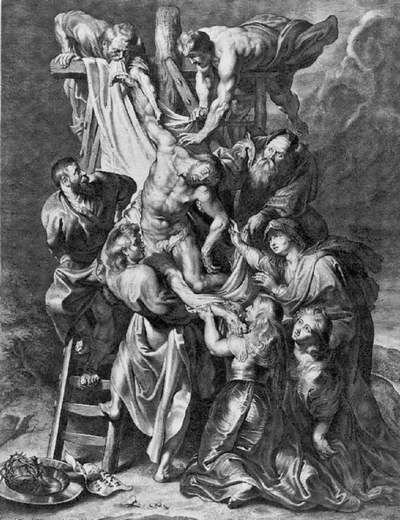

Лукас Ворстерман по оригиналу Питера Пауля Рубенса. Снятие с креста. 1620. Офорт, гравюра резцом. Британский музей, Лондон Может быть, Рембрандт все-таки не был тем придворным портретистом, которого искал Гюйгенс. Не исключено, что к такому выводу Гюйгенс пришел, созерцая написанные Рембрандтом портреты своего брата Морица и своего друга Жака де Гейна: портрет последнего, по его мнению, совершенно не передавал черт модели. Однако Рембрандт, разумеется, был непревзойден в историческом жанре. Он показал, что может стать последователем Рубенса и одновременно преображать его. Что ж, пусть попробует свои силы в еще более честолюбивом замысле и напишет версию «Снятия с креста», величайшего шедевра Рубенса, которую приняли бы протестанты. И «Снятие с креста», и парное к нему «Воздвижение Креста» вошли в коллекцию штатгальтера между августом 1632-го и 1636 годом. В письме Гюйгенсу 1636 года Рембрандт упоминает их вместе еще с тремя картинами на сюжет страстей Христовых, заказанными ему на тот момент. Однако нет оснований предполагать, что его «Воздвижение Креста» и «Снятие с креста» изначально задумывались как первые в этом живописном цикле.

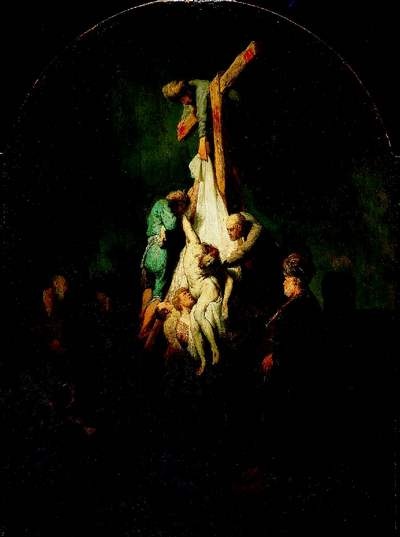

Рембрандт ван Рейн. Снятие с креста. Ок. 1633. Дерево, масло. 89,4 × 65,2 см. Старая Пинакотека, Мюнхен Скорее всего, Рембрандт писал свой цикл, не повторяя замысла Рубенса, а в обратном хронологическом порядке, начав со «Снятия с креста» и убедившись, что оно благосклонно принято Гюйгенсом и штатгальтером. В нем ощущается то же поэтическое вдохновение, что и в «Распятии», ведь Рембрандт и в этом случае изображает тело Христово как обмякший, безвольно повисший мешок органов, а не как торс героя, скопированный с античных образцов. Важнее, что отправной точкой послужила для Рембрандта гравюра Лукаса Ворстермана, ныне вернувшегося в Антверпен, подружившегося с Антонисом Ван Дейком и, вероятно, старавшегося не встречаться с бывшим работодателем. Тяжелый, вздорный и неуравновешенный характер Ворстермана отчасти искупала обретенная еще в юности репутация гравера, добивавшегося наиболее «живописного» эффекта из возможных: при помощи штриховки грабштихелем ему удавалось каким-то волшебным образом в черно-белом цвете передать диапазон и насыщенность рубенсовской палитры. По крайней мере, так говорили [320]. Правда заключается в том, что ни одна гравюра размером двадцать два на семнадцать дюймов, сколь бы блестяще она ни была выполнена, даже так, как у Ворстермана, не в силах воспроизвести даже тень великолепных, ярких, сияющих цветов огромной картины в капелле стрелков собора Антверпенской Богоматери. Дело даже не в том, что Рубенс облачил святого Иоанна в кроваво-красное одеяние, а Деву Марию – в светло-синий мафорий, но в том, что Рубенс, как мы уже видели, использовал в этих своих произведениях цвет как главное средство построения картины. Получается, что Рембрандт откликался на зов монохромного призрака оригинальной работы. На гравюре перед ним предстал клубок фигур, плотным кольцом, словно в театральной мизансцене, окружающий тело Спасителя. Тогда он принял вполне разумное решение отказаться от ряда деталей и упростить оставшиеся, не только для того, чтобы композиция была ясной и хорошо читалась в значительно меньшем формате, но для того, чтобы штатгальтер мог молиться перед этой картиной в своих личных покоях, для которых она, судя по всему, и предназначалась. Поэтому там, где Рубенс подчеркивает действие и противодействие, Рембрандт сосредоточивается на созерцании и свидетельстве, как надлежит набожному кальвинисту. В оригинале Рубенса нет буквально ни одного персонажа, который не вступал бы в непосредственный физический контакт со Спасителем: не прикасался бы к Его плоти, не был бы запятнан Его кровью. Это как нельзя более подходило для церкви, где исключительное значение имела евхаристия, где причащающийся должен был физически ощутить через таинство муки Христа, пресуществление хлеба и вина в Тело и Кровь. На самом деле именно интерпретация таинства причастия в значительной мере разделяла католиков и протестантов. В версии Рембрандта непосредственных участников действия заменяют созерцатели (или упавшие в обморок, или в ужасе отвращающие взор). Перевесившийся через поперечную перекладину креста персонаж, который на картине Рубенса сжимал край савана в зубах, у Рембрандта сделался всего лишь «верхним узлом» блока, составленного из человеческих фигур. Рентгенограммы показали, что изначально Рембрандт действительно испытывал большой соблазн точнее повторить композиционную схему Рубенса и показать Деву Марию позади стоящего Иосифа Аримафейского: в первоначальном варианте одной рукой она поддерживала предплечье Христа, а другой тянулась к Его ноге, то есть была запечатлена в почти такой же позе, что и на картине Рубенса. Однако в конце концов он выбирает не телесный контакт, а отстранение и покорность судьбе: он изображает Богоматерь чуть вдали от креста, в его варианте Она лишается чувств на переднем плане, слева [321]. Ключом ко всей сцене становится беспомощность перед неотвратимостью Божественной воли.

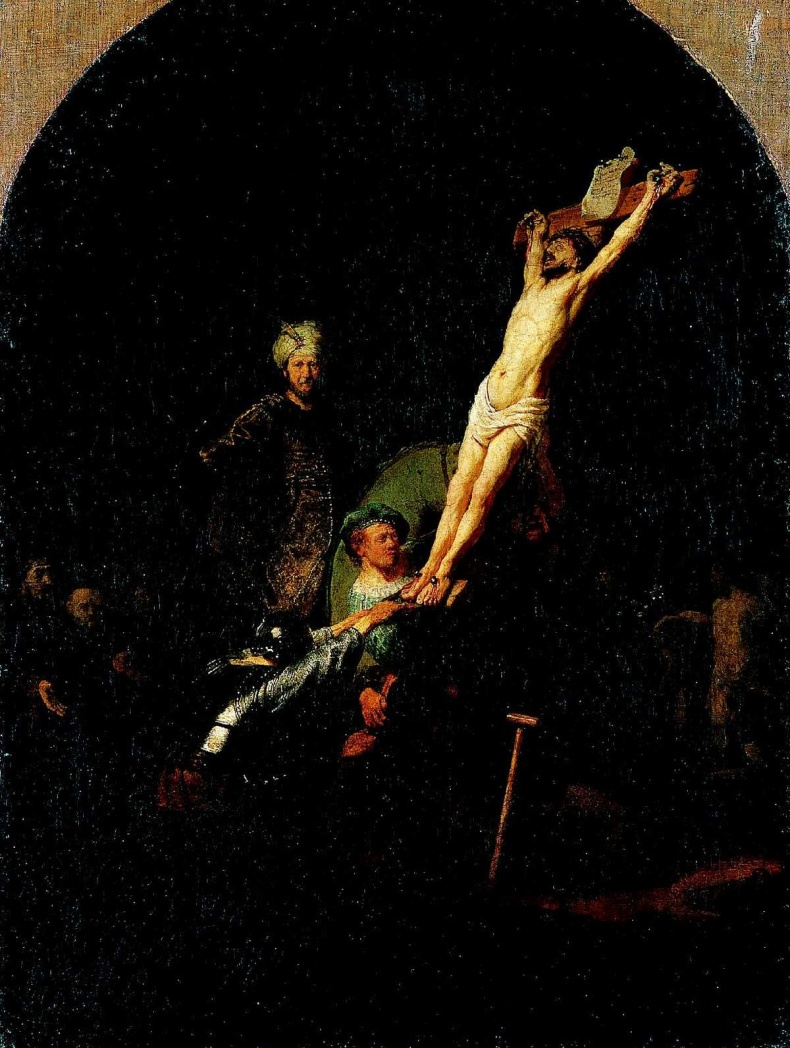

Рембрандт ван Рейн. Воздвижение Креста. Ок. 1633. Холст, масло. 96,2 × 72,2 см. Старая Пинакотека, Мюнхен Хотя тело Христово, как и на оригинале Рубенса, излучает свет, падающий на лица непосредственных участников драмы, в том числе и того, кто весьма напоминает молодого Рембрандта, важное место отведено и свидетелям мученичества [322]. Будучи несравненно меньше по размерам, картина оставляет впечатление куда большего простора, ее средний и задний план образуют арочный свод и деревья; в целом в рембрандтовской версии куда слабее ощущается скученность, стесненность персонажей – свидетелей священной драмы, которую так стремился передать в обоих своих антверпенских шедеврах Рубенс. Кольцо очевидцев и крест разделяет пространственная глубина, а их трагическая неподвижность и смирение перед лицом мученичества говорят скорее о беспомощном созерцании, нежели об активном вмешательстве. В такой же неподвижности словно застыли и персонажи другой картины, «Воздвижение Креста», хотя этот акт священной драмы вершится прямо у нас на глазах. Поскольку гравированная копия рубенсовской картины на этот сюжет была изготовлена не ранее 1638 года и Рембрандт не мог видеть картину на месте, в Антверпене, маловероятно, что он ориентировался непосредственно на оригинал Рубенса. В качестве «визуальных претекстов» предлагались и другие варианты, в том числе гравюра на дереве Альбрехта Альтдорфера. Однако, хотя «Воздвижение Креста» Рембрандта значительно менее, чем «Снятие с креста», походит на произведение Рубенса на тот же сюжет, центральная диагональная ось композиции, образованная одной непрерывной протяженной линией, от правой руки воина до левой руки Христа, слишком напоминает антверпенский алтарный образ, чтобы быть случайным совпадением. Поэтому нельзя исключать, что отправной точкой послужил для Рембрандта рисунок с рубенсовской картины, выполненный, возможно, Ван Дейком, или рассказ непосредственного очевидца. И разумеется, на сцену Воздвижения Креста у Рубенса взирает такой же конник, только на правой створке. На картине Рембрандта кальвинистское бремя всеобщей вины и коллективной ответственности эмблематически представлено всадником в тюрбане, глядящим прямо на созерцателя. Рембрандт в очередной раз устанавливает связь между зрителем и картиной, показывая глаза персонажа. Впрочем, художник не ограничивается эмблемами, аллюзиями и намеками, он с шокирующей беспощадностью причисляет к виновным и себя, изобразив себя самого в облике одного из палачей; это он, вполне узнаваемый Рембрандт, в берете и кафтане, решительно стиснув челюсти, обхватил крест и вот-вот подымет ввысь распятого Спасителя. Вообще-то, хотя сияющие доспехи воина привлекают внимание к его фрагменту картины, пускай и в меньшей степени, нежели массивный обнаженный торс лысого палача у Рубенса, именно Рембрандт становится драматическим центром всего полотна. Великая картина Рубенса исполнена нечеловеческого напряжения, на ней вершат жестокое насилие демонические титаны, а земля дрожит у них под ногами. На картине Рембрандта запечатлен всего один воин да парочка его смутно различимых помощников, а посредине – живописец, руки которого, предназначенные для палитры и муштабеля, воздвигают крест.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно