|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Пехота вермахта на Восточном фронте. 31-я пехотная дивизия в боях от Бреста до Москвы. 1941-1942 | Автор книги - Фридрих Хоссбах

Cтраница 23

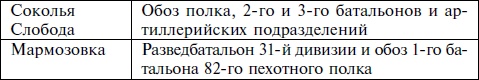

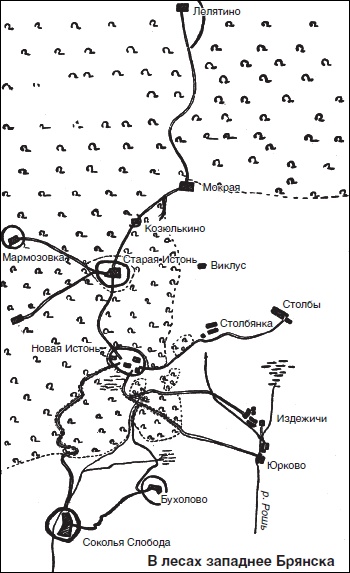

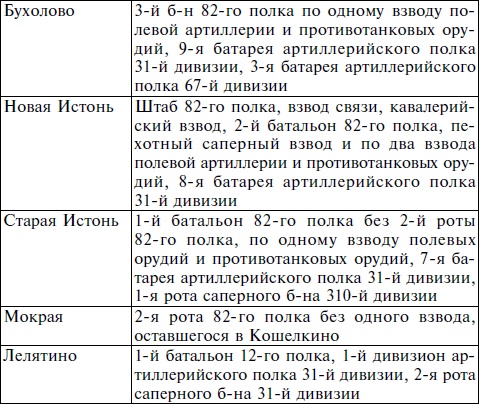

б) Тыловые опорные пункты:

25 сентября командный пункт 82-го пехотного полка был передислоцирован из деревни Новая Истонь в поселок Пушкин.

В последующие дни командиру 82-го полка был подчинен также разведбатальон 31-й дивизии, который был размещен в Мармозовке для прикрытия тыла 82-го полка. Все эти многочисленные перестановки и изменение распределения сил касались, естественно, не только пехоты, но одновременно и других родов войск. Занятие оборонительных позиций между реками Судость и Десна на фронте XII армейского корпуса совпало с большой оперативной паузой в полосе наступления войск группы армий «Центр». Таким образом, в сентябре мы были избавлены от долгих утомительных переходов в составе наступающих соединений. Это, однако, не означало, что никаких значительных перемещений частей в это время не было. Не говоря уже о неизбежной нагрузке, выпавшей на долю пешей и конной разведки, маршевая нагрузка всех органов, отвечавших за тыловое снабжение, оставалась очень высокой. Только боевые обозы, которые по соображениям безопасности и из-за нехватки мест расквартирования приходилось располагать не в опорных пунктах, а в глубине обороны, за один переход от Сокольей Слободы до Новой Истони и обратно проходили приблизительно 20 километров в день (то есть за месяц 600 километров). Несмотря на то что эти перемещения требовали участия лишь части лошадей и транспортных средств, остальные силы использовались для доставки материалов и продовольствия из сборных пунктов дивизии или на доставке материалов, необходимых для строительства укреплений, мест расквартирования и дорог. При несоответствии между протяженностью фронта (30 км) и имеющимися в наличии силами, построение полноценной линии обороны было невозможно. Попытки выполнить эту задачу путем выстраивания сплошной линии обороны оказались бесплодными, так как приводили лишь к распылению сил. Обороноспособность можно было обеспечить только концентрацией войск в важных узлах дорожной сети, что позволяло сохранять боеспособность подразделений и целенаправленно их использовать в случае необходимости. Оборонительный характер поставленных задач и неблагоприятные условия местности привели нас к мысли о первостепенной важности экономии сил в сравнении с другими соображениями и о необходимости как можно лучше беречь войска от поражающего воздействия артиллерии и пулеметов противника. Отсюда ведущим тактическим принципом стало не подползание к противнику на брюхе, а, наоборот, стремление держаться от него как можно дальше. Залогом успеха мы считали умение держать противника в неведении относительно величины наших сил, их распределения и расположения полевых укреплений и позиций. Все планы и действия 82-го пехотного полка усиленно маскировались от наземной и воздушной разведки противника всеми имевшимися в нашем распоряжении средствами [72]. Тактика оказалась успешной, несмотря на то что русские постоянно вели наземную и воздушную разведку. Опорные пункты ни разу не стали целью атаки и очень редко становились целью артиллерийских обстрелов. Боевые столкновения имели место только на ничейной земле, где часто сталкивались разведывательные группы, а передовые позиции часто становились объектами русских атак. Доказательство правильности нашей тактики мы получили в октябре 1941 года после возобновления немецкого наступления. 2 октября в захваченном русском окопе была обнаружена карта, на которой были нанесены позиции 31-й дивизии. Положение соседей 82-го полка справа и слева было указано верно, но на участке, соответствовавшем положению 82-го полка, где он находился в течение целого месяца, стоял лишь один большой вопросительный знак. Другое доказательство было получено на собственном горьком опыте, точнее, на опыте 1-го батальона 12-го пехотного полка до тех пор, пока он не был передан в подчинение командиру 82-го полка. Позиции этого батальона находились восточнее Лелятино и проходили точно по опушке леса. Противник вел по позициям батальона непрерывный прицельный огонь. Потери батальона были недопустимо большими; они были больше, чем во всем 82-м полку. После того как 1-й батальон 12-го полка 9 сентября был передан в подчинение командиру 82-го полка, батальону было приказано перенести передний край обороны на несколько километров к западу, а на прежнем месте оставить лишь охранение. Сразу же после того, как эти изменения были выполнены, ежедневные потери батальона уменьшились в несколько раз. Солдаты вздохнули с облегчением. Опорные пункты 82-го полка, построенные и занятые войсками по линии обороны, стали ядрами, становым хребтом сопротивления. На ничейную землю – полосу земли между нашими передовыми опорными пунктами и противником – были выдвинуты сторожевые посты. Время от времени мы тревожили противника разведгруппами. Промежутки между опорными пунктами приходилось охранять пешими и конными патрулями. Личный состав опорных пунктов имел строжайший приказ не открывать огня. Обычно огонь – и тогда он бывал очень сильным – открывали только тогда, когда противник переходил в масштабную атаку. При нашей растянутой линии обороны в ней были бреши, которые противник использовал для связи с партизанами и засылки разведывательных групп. Впервые с начала кампании нам пришлось столкнуться в нашем тылу с малой войной, отличавшейся крайней жестокостью. Нападения на личный состав и войсковое имущество были в порядке вещей. Сообщение между опорными пунктами батальонов, а также между ними и тыловыми службами, штабом дивизии и вспомогательными подразделениями дивизии (медицинским пунктом, продовольственным складом и складом боеприпасов) можно было осуществлять только под охраной сильного сопровождения. Обычно для передвижений такого рода собирали караваны транспортных средств под охраной воинских команд. Выходы за пределы опорных пунктов одиночных пеших или конных военнослужащих были запрещены. Не проходило и дня без столкновений с партизанами. Они никогда не ввязывались с нами в открытый бой. Партизаны либо наносили удары с тыла, либо минировали пути следования обозов и караванов. Они нападали даже на транспорты с ранеными. Доставалось от партизан и местным жителям. Здесь, как потом и во многих других местах, жители населенных пунктов часто предлагали нам кров и помощь. Борьба с невидимым врагом за эти четыре недели потребовала от нас такого же изматывающего напряжения сил, как борьба с регулярными русскими войсками.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно