|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Как было на самом деле. Каждая история желает быть рассказанной | Автор книги - Анатолий Фоменко

Cтраница 52

Из выступлений на этом собрании 1981 года особой резкостью выделялись доклады историков – член-корреспондента АН СССР З. В. Удальцовой и председателя комиссии профессора Е. С. Голубцовой. Е. С. Голубцова возглавляла специальную комиссию историков, созданную для анализа наших работ. По материалам этого обсуждения в исторической прессе началась публикация серии статей историков с резким осуждением наших исследований. На этом заседании присутствовали математики А. Т. Фоменко, М. М. Постников, А. С. Мищенко, Е. М. Никишин. Я попросил слова и выступил с заявлением, в котором призвал историков к сотрудничеству с математиками, несмотря на раздраженную реакцию некоторых историков. Однако мой призыв никакого отклика у историков не нашел. Выступавшие затем историки продолжали клеймить наши исследования, причем искажая их суть. Наши попытки возразить и перевести разговор в спокойное русло научной дискуссии, ни к чему не привели. См. подробности в разделе «Отклики на новую хронологию» в книге «Реконструкция». Надо сказать, что, несмотря на сильное давление со стороны Отделения истории АН СССР, И. Д. Ковальченко, будучи настоящим ученым, некоторое время сопротивлялся и не отказывался от сотрудничества со мной. Я прочитал несколько лекций сотрудникам его лаборатории, продолжал обучать их новым математическим моделям и методам. Так продолжалось некоторое время. Но потом И. Д. Ковальченко и его сотрудников все-таки «сломали». См. подробности ниже. Интересна позиция академика математика А. Н. Колмогорова. Когда я делал научный доклад о новых методах датирования на 3-й Международной Вильнюсской конференции по теории вероятностей и математической статистике в 1981 году, А. Н. Колмогоров пришел на мой доклад и прослушал его полностью. Причем на протяжении всего доклада, то есть все сорок минут, простоял на ногах в проходе, недалеко от двери. А. Н. Колмогоров выбрал место так, чтобы его не было видно из зала, однако сам он мог хорошо видеть и слышать, что происходит у доски. После доклада (и развернувшейся дискуссии по нему) А. Н. Колмогоров молча удалился, не подошел ко мне и не подозвал меня. Надо сказать, что в то время А. Н. Колмогоров был уже достаточно слаб здоровьем и простоять сорок минут на ногах, вероятно, потребовало от него немалых усилий. Но затем, уже в Москве, А. Н. Колмогоров пригласил меня к себе домой (он жил в Главном Здании МГУ) и попросил дать ему почитать какую-нибудь мою работу на тему хронологии. Я вручил ему краткий 100-страничный реферат, написанный мною в 1979 году и ходивший по рукам в рукописи, пока он не был опубликован в виде препринта в 1981 году. Кроме того, передал А. Н. Колмогорову свой более подробный 500-страничный машинописный текст на эту тему (тогда еще не опубликованный). Через две недели А. Н. Колмогоров вновь пригласил меня к себе домой для беседы. Длилась она более двух часов. Из разговора стало ясно, что А. Н. Колмогоров ознакомился с материалами в полном объеме. У него возникло ко мне много вопросов. В первую очередь его взволновали обнаруженные династические параллелизмы между «древними», в том числе библейскими ветхозаветными, и средневековыми династиями. Он сказал, что его пугает возможность радикальной перестройки многих современных представлений, основанных на древней истории. Зачем, мол, разрушать красивое здание, пусть и ошибочное, придуманное. Возражений по сути математических методов у него не было (это важно). В заключение, А. Н. Колмогоров вернул мне 500-страничный текст, но попросил подарить ему мой 100-страничный реферат, что я с удовольствием и сделал. К этому стоит добавить следующий факт, известный мне из уст одного из участников описанного ниже разговора, а именно, академика П. С. Александрова (кстати, с Павлом Сергеевичем я никогда по своей инициативе не затрагивал тему хронологии). Оказывается, какое-то время тому назад профессор М. М. Постников предложил для публикации в журнале «Успехи математических наук» статью с обзором исследований Н. А. Морозова по хронологии. После этого между членами редколлегии журнала, среди которых были академик П. С. Александров и академик А. Н. Колмогоров, произошел следующий разговор. А. Н. Колмогоров отказался даже взять в руки эту статью, сказав при этом приблизительно следующее: «Статью нужно отклонить. Я потратил в свое время достаточно много сил на борьбу с Морозовым. Но в каком дурацком свете мы будем выглядеть, если в конце концов окажется, что Морозов все-таки прав», – добавил Н. А. Колмогоров. В итоге, статья Постникова о Морозове была отклонена. Затем независимое подтверждение истинности всего этого сюжета и слов Колмогорова я получил от математика Аркадия Анатольевича Мальцева, много лет работавшего вместе с П. С. Александровым и А. Н. Колмогоровым. Эта история приподнимает уголок завесы над событиями давно минувших лет, когда на исследования Н. А. Морозова был фактически наложен негласный запрет. Сегодня нас пытаются убедить, будто всё «произошло само собой». Мол, исследования Морозова были настолько неинтересными и абсурдными, что их скоро все забыли. На самом же деле, как мы теперь понимаем, на борьбу с идеями Н. А. Морозова были брошены немалые силы, в том числе и научные, раз пришлось привлекать к этому и академика А. Н. Колмогорова. Интересно, кстати, и то, что Колмогоров допускал возможность правоты Морозова. См. выше: «а если все-таки он прав». А вот еще одно высказывание Андрея Николаевича Колмогорова на эту явно волновавшую его тему. Математик-вероятностник Владимир Михайлович Золотарев в своей статье «Мои учителя», опубликованной в сборнике «Колмогоров в воспоминаниях учеников» (Москва, МЦНМО, 2006) писал, что однажды он спросил А. Н. Колмогорова о его отношении к новой хронологии. Вот ответ. «Ну, что же, – сказал А.Н. – может быть, Морозов, Постников и Фоменко вместе с остальными последователями этой идеи правы и древняя история восстановлена с ошибками в событиях и датировках. Но это уже стало частью нашей культуры. Вспомните, сколько на этой основе создано замечательных произведений в живописи, поэзии, литературе, драматургии, архитектуре, и т. д. Если разрушить основу всего этого, то мы лишимся огромного количества талантливых произведений. И что же взамен? Новая хронология? Новая история? А будет ли новый Ренессанс и всё остальное? Пусть мы имеем сказку, а не историю, но это красивая сказка, и нет нужды разрушать её. С ней связано слишком многое». (стр. 161–162). Однако, по моему мнению, ученого должна в первую очередь интересовать истина и только истина. Вряд ли стоит продолжать верить в некую сказку, пусть и красивую, если кому-то удалось вскрыть подлинную картину, вовсе не похожую на эту лукавую сказку. Кстати, с В. М. Золотаревым мы были хорошо знакомы, рис. 3.66a, и он довольно доброжелательно относился к нашим работам по хронологии. В частности, рекомендовал к публикации несколько моих статей на эту тему в статистических журналах-сборниках «Исследование операций и АСУ», выходивших в Киевском университете. См. ниже мои публикации 1982–1984 годов. Владимир Михайлович внедрял идеи теории вероятностей в самые разные области знания, чем заслужил большое уважение многих ученых.

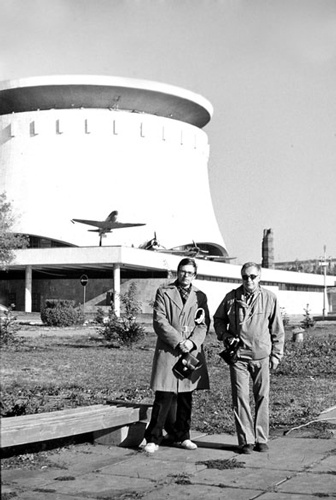

Рис. 3.66a. А. Т. Фоменко и В. М. Золотарев. Сталинград (Волгоград). Конференция по математической статистике проходила на теплоходе, плывшем по Волге. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно