|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Двенадцать зрителей | Автор книги - Инна Манахова

Cтраница 2

Наступил декабрь, и она вошла в маршрутку, блестя накрашенными губами и гордо выступая в этих ужасных малиновых кедах, и – кто бы мог подумать! – уселась рядом со мной. Судя по выражению ее лица, она ощущала себя отважной покорительницей сердец и первой красавицей если не в мире, то хотя бы в нашем автобусе. Гордая и в то же время жалкая, она искоса взглянула мне в лицо, надеясь непонятно на что, но, увидев знакомое ей брезгливое выражение, дернулась, быстро опустила глаза и, помаявшись с минутку, пересела на другое место. Весь декабрь она трогательно делала вид, что не замечает меня, а сама не расставалась с зеркальцем, пытаясь повернуть его то так, то эдак, чтобы взглянуть на меня лишний раз. Признаюсь, мне немного – совсем чуть-чуть – льстило ее внимание. Вообще-то у меня есть девушка, и, между прочим, очень красивая, так что мне и в голову не приходило затевать историю с этим несмышленышем, но ведь она сама смотрела на меня, никто ее не заставлял! А потом она исчезла бесследно… И напрасно я ждал, что вот сейчас промелькнет в серой угрюмой толпе ее розовая куртка и она вновь, как будто невзначай, усядется напротив меня, достанет из кармана жвачку, а из сумки – зеркальце, и если отвернуться в сторону, а потом резко и неожиданно взглянуть на нее из-за плеча, можно уловить краешек ее пылающего огненного взгляда и погреться в его лучах, но недолго, потому что она сразу же покраснеет, уткнется носом в шарф и уронит зеркальце. А теперь это объявление с ее фотографией и имя – Аня Берс. Пропала двадцать пятого декабря, в католическое Рождество, когда маленькие дети верят, что их желания сбудутся. Может быть, и ее желание сбылось, она ведь наверняка хотела, чтобы я поволновался о ней хоть немного, и вот я бегу по заметенной снегом, промерзшей улице и чувствую, что глаза мои слезятся вовсе не от ветра. Ее уже, наверное, нет в живых, этой Ани Берс, – пропавших редко находят, – и эти огромные темно-голубые глаза больше никогда не просияют в ответ на мою улыбку. Не то чтобы я вдруг проникся к ней нежными чувствами: мертвая или живая, она, как и прежде, вызывала у меня лишь жалость. Просто когда ты понимаешь, что кто-то милый, глупый и забавный исчез из твоей жизни на веки вечные, вдруг хочется отмотать время назад, и посмотреть на этого человека еще разок, и, может быть, даже набраться смелости и сказать ему что-нибудь хорошее в благодарность за маленькую и смешную радость, которую он тебе дарил. Впрочем, я бы все равно никогда не решился к ней подойти. Не нужна мне эта девочка с ее нелепой розовой курткой и такой же нелепой влюбленностью, и думать о ней не нужно… Но, обернувшись на приглушенный гул проехавшего автобуса, я неожиданно подумал: «А вдруг она еще вернется?» И сердце сильно и больно отозвалось в ответ на эту внезапную мысль. Зритель № 2

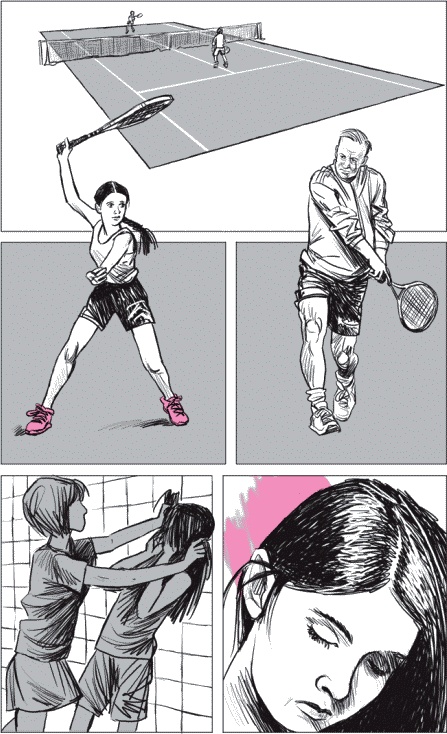

Признаться, в жизни не сказала бы «привет» такому убожеству, как Анька Берс, если бы не совместные тренировки на корте, – терпеть не могу эту мелкую гадину! Тренер Григорьич частенько ставит ее мне в спарринг, когда хочет наказать меня за «вызывающее поведение, наглость, дерзость» или что он там обычно пишет в своих характеристиках на каждого игрока. Подумаешь, наглость! Я просто говорю ему правду в глаза, а правда такова, что играть в теннис Григорьич не умеет, – ракетку держит как лопату, передвигается по корту, как бегемот в болоте, и не дотягивается до половины мячей. Если бы не его пушечные удары справа, которыми он убивает слабенькие мячи с высоким отскоком, никому бы и в голову не пришло аплодировать ему на тренировках. Хотя есть у нас в группе такие люди, которые готовы аплодировать, даже наблюдая, как Григорьич чистит банан. Но тут уж ничего не поделаешь: вежливенькие встречаются везде. В общем, познакомилась я с Анькой в прошлом году, когда она впервые пришла в спортзал записываться на теннис. На ногах у нее были кроссовки с розовыми шнурками, а в руках – представляете? – ракетка для бадминтона! Мы чуть не умерли со смеху, а этой феечке хоть бы хны! Подошла к Григорьичу с важным видом и говорит: мол, с пяти лет играла с отцом в бадминтон, а теперь вот решила «переквалифицироваться». Так и сказала! Уж очень ее впечатлил июльский турнир Большого шлема, который она смотрела по спутниковому каналу (слово «Уимблдон» она так и не вспомнила). До того впечатлил, что она даже организовала своими силами дворовый теннисный турнир. Представляете, собрала малышню на лужайке перед домом, раздала им ракетки для бадминтона и заставила отбивать этими кривыми орудиями тяжелые теннисные мячи. Короче, показала себя феерической дурой. Григорьич послушал, похмыкал, подергал плечом, но все же записал ее фамилию в свою заветную замусоленную тетрадку в клеточку и, поморщившись, принял от нее несколько замызганных купюр за первое занятие (наверное, весь сентябрь не ела школьные завтраки, чтобы их скопить). Потом вынес ей нормальную ракетку и пригласил на корт – вечно он выделывается перед новичками, строит из себя побитого жизнью старого воробья, этакого дедушку на пенсии. А глаза при этом хитрющие: сейчас, мол, покажу тебе класс, выбью из тебя всю дурь своим могучим форхендом. Мы приготовились к интересному и поучительному спектаклю, но не тут-то было! Григорьич велел ей подавать первой, и когда я увидела, как она держит ракетку (хорошая сверхзападная хватка), как подбрасывает мяч и изгибается при подаче, я сразу поняла, что перед нами не просто коротконогая бадминтонщица. Григорьич тоже это понял и крякнул от удивления, но быстренько собрался и насупился, что означает у него «настроиться на серьезный лад». Первая подача прошла по центру – и Григорьич чуть не повалился мешком на корт, резко дернувшись за мячом, но все же зацепил его ободом ракетки и кое-как перебросил на половину своей малорослой соперницы. А она между тем просеменила по корту шустро, как муравей, и, легонько подхватив мяч, подкинула его, как блин на сковородке, – так, что он шлепнулся сразу за сеткой и даже не отскочил. «Пятнадцать – ноль!» – гордо объявила новенькая, вся сияя от радости. Григорьич ощерился, и мы поняли, что теперь он настроен только на победу, причем разгромную. Однако сегодня был явно не его день: у девчонки отлично шла первая подача, а ее удары, хоть и несильные, летели в корт под такими невообразимыми углами, что Григорьич только и делал, что метался из стороны в сторону, потея, задыхаясь и проклиная шепотом весь большой теннис в целом и одну вредную бадминтонистку в частности.

Малявка быстро просекла, что без своего взрывного форхенда Григорьич просто беспомощный жалкий пенсионер, и без малейших угрызений совести играла ему только под лево, а временами вообще издевательски укорачивала мяч, заставляя пожилого солидного человека с брюшком нестись через весь корт к сетке, где уверенно обводила его высокой свечой. Григорьич провожал мячи таким унылым взглядом, как будто вместе с ними провожал свою боевую молодость, а девчонка прыгала от радости и задорно трясла кулачком. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно