|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Занимательная психология | Автор книги - Константин Платонов

Cтраница 33

Неумение выделять общий существенный признак — большой недостаток мышления. Каждому ясно, что нельзя сказать: «Шли два студента и дождь: один в университет, второй в пальто и третий в осенний вечер» — так как слово «шел» в данном случае не может являться обобщающим признаком. К сожалению, кое-кто иногда и говорит, и думает подобно этой фразе. Эврика! Рассказывают, что Архимед, купаясь в ванне, заметил, что его тело, погруженное в воду, уменьшается в весе. И тогда он понял, как надо решить поставленную перед ним задачу: узнать, не украл ли ювелир золото при переливке короны, добавив в нее серебра. Он выскочил из ванны и голый бежал по Сиракузам с криком: «Эврика!» По-гречески это значит: «нашел». Так был открыт «закон Архимеда».

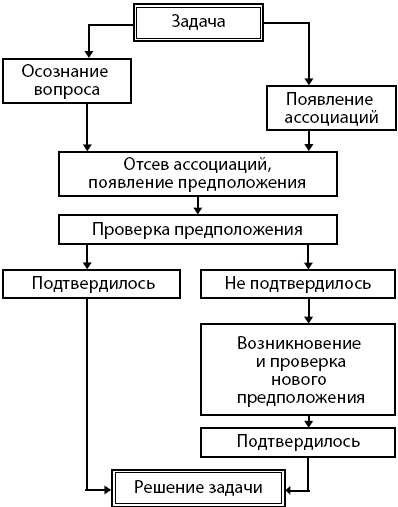

Решая этот ребус, вы не раз сможете воскликнуть: «Эврика!» На рисунке перед вами изображен ребус, один из тех, что помещают в конце журналов и в календарях. Попробуйте расшифровать его, и каждый раз, находя правильное решение какой-либо его части, вы будете переживать в миниатюре то же, что и Архимед. Кто не испытывал волнения, когда после словно бы блуждания в потемках и непонимания вдруг — именно вдруг! — в сознании, как луч света, появляется единственно правильное решение и возникает радостное чувство уверенности, торжества. Мыслительное действие, в котором достигается элементарная, уже более неразложимая, сознательная цель, может быть наглядно изображено схемой, приведенной на схеме.

Схема этапов мыслительного действия. Сколько раз, решая ребус, вы сможете сказать «эврика!», столько мыслительных действий вы выполните. А разгадку его вы прочтете на стр. 189 [10]. Логические задачи. Есть много видов задач, решение которых требует специальных знаний: алгебры, геометрии, физики и т. д. Но есть задачи, где нужно только умение мыслить, сообразительность. Их называют логическими. Интересно, что решение логических задач, укладываясь в схему этапов мыслительных действий, моделирует научный поиск. Вот нетрудная логическая задача. Сереже вдвое больше лет, чем будет Саше тогда, когда Толе исполнится столько, сколько Сереже сейчас. Кто из мальчиков старший, кто младший, кто средний по возрасту? Ответ на эту задачу я даю здесь же, чтобы он помог вам понять, как надо решать подобные задачи: самый старший — Сережа, следующий по возрасту — Толя, а Саша — самый младший. Это можно определить, исходя из слов «будет» и «исполнится» (то есть потом). Следовательно, Сереже уже сейчас больше лет, чем Толе и Саше, а Толе потом (а значит, и сейчас) будет больше лет, чем Саше. Разоблаченный оракул. Давным-давно в одной из восточных стран был знаменитый оракул. В отличие от остальных оракулов его устами вещало не одно божество, а целых три: бог Правды, бог Лжи и бог Дипломатии. Они изображались совершенно одинаковыми фигурами, расположенными за алтарем, перед которым люди, ищущие совета, преклоняли колени. Боги всегда охотно отвечали на вопросы. Но так как они были похожи друг на друга, никто не мог определить, то ли отвечает бог Правды, которому надо верить, то ли бог Лжи, который говорит всегда неправду, то ли бог Дипломатии, который может либо солгать, либо сказать правду. Это было на руку жрецам и способствовало славе оракула: боги всегда оказывались правыми. Но однажды нашелся человек, казавшийся простаком, который задумал совершить то, чего не удавалось самым большим мудрецам. Он решил опознать каждого из богов. Человек вошел в храм и спросил бога, стоявшего слева: — Кто стоит рядом с тобой? — Бог Правды, — был ответ. Тогда он спросил бога, стоявшего в центре: — Кто ты? — Бог Дипломатии, — был ответ. Последний вопрос он задал богу, стоявшему справа: — Кто стоит рядом с тобой? — Бог Лжи, — был ответ. — Теперь все понятно, — сказал человек, казавшийся простаком. Что же он понял из ответов оракула? Подумайте над этим, а проверить себя вы сможете по ответу, который прочтете в одном из следующих рассказов. Шерлок Холмс. «Шерлока Холмса любят дети всего мира, и хотя книги о его приключениях написаны для взрослых читателей, они давно уже стали детскими книгами… Дети любят его не только за то, что он самоотвержен и храбр, — в мировой литературе есть немало героев, которые столь же бесстрашны. Главное, что привлекает читателей к этому искоренителю преступлений и зла, — замечательная сила его мысли… Шерлок Холмс — чуть ли не единственный из персонажей детской мировой литературы, главное занятие которого — мышление, логика. Почти в каждом рассказе о приключениях Шерлока Холмса его мыслительная работа демонстрируется как основной его подвиг… Мышление Шерлока Холмса реалистично, конкретно. Оно всегда касается житейских событий и фактов, и потому его результаты очевидны для всех. Нам то и дело показывают самый процесс мышления, а это в беллетристике — величайшая редкость. Каждый рассказ о Шерлоке Холмсе есть, так сказать, наглядный урок о могуществе человеческого разума. Здесь главная ценность всего этого цикла рассказов». Так пишет Корней Иванович Чуковский в своем предисловии к «Запискам о Шерлоке Холмсе». И надо сказать, что Корней Иванович очень глубоко раскрыл психологический смысл этой книги, написанной в 1892 г. и выдержавшей испытание временем. Но на этом примере уместно показать еще один психологический закон: герой может быть добрее или злее, трудолюбивее или ленивее автора, его придумавшего; герой может быть и глупее, но никогда не умнее своего автора. Если только герой не списан с натуры. По ассоциации. Когда в психологии употребляют слово «ассоциация», что по-латыни значит «соединение», то подразумевают связи между представлениями, в силу которых одни из них, появившись в сознании, вызывают другие. Роль ассоциаций в любом мыслительном действии очень велика. По содержанию различают, как предложил Аристотель, ассоциации трех видов. Ассоциации по смежности, когда одно представление вызывает в сознании другое благодаря их временному или пространственному совпадению в прошлом: снег — зима, дождь — ветер, стул — стол.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно