|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Твардовский | Автор книги - Андрей Турков

Cтраница 22

Ветер злой навстречу пышет,

Жизнь, как веточку, колышет,

Каждый день и час грозя.

Кто доскажет, кто дослышит —

Угадать вперед нельзя.

Этим, в частности, определялась такая особенность «Книги про бойца», как стремление к известной законченности каждой отдельной части, главы: как пояснял автор, воюющий читатель «мог и не дождаться… следующей…». Тёркинскому поведению в этих грозных обстоятельствах свойственна поистине «неслыханная простота» (если воспользоваться словами другого поэта), совершенное отсутствие какой-либо мысли о производимом впечатлении или о том, что совершенное тобой может остаться никому не известным: Не затем на смерть идешь,

Чтобы кто-нибудь увидел.

Хорошо б. А нет — ну что ж…

Эта драматическая обстановка может внезапно разрядиться озорной, довольно забористой сценкой. Вот среди наступающих упал снаряд, все — и Тёркин тоже — ничком в снег. Смерть буквально — в двух шагах, жизнь — на волоске. А снаряд все не рвется, томит душу, и эта оторопь страшит, парализует. И вдруг: Тёркин встал, такой ли ухарь,

Отряхнулся, принял вид:

— Хватит, хлопцы, землю нюхать.

Не годится, — говорит.

Сам стоит с воронкой рядом

И у хлопцев на виду,

Обратясь к тому снаряду.

Справил малую нужду…

Вряд ли этот дерзкий вызов смерти мог быть занесен на чопорные скрижали истории, но его столь «несолидное» величие и озорное обаяние — совершенно в духе солдатских соленых баек, устных народных преданий, от которых веет силой и жизнерадостностью. А на другом «полюсе» повествования, в самой «дали свободного романа» возникает высочайшего драматического накала поединок Тёркина со Смертью, в котором этот, недавно выглядевший этаким «сорвиголовой», герой подымается во весь свой подлинный рост. Короткими, как бы через силу произносимыми фразами (словно последними оставшимися пулями) отбивается тяжело раненный воин от Смерти, отталкивая ее слабеющей рукой, вырываясь из тягучих словесных тенет, которые плетет страшный вкрадчивый голос, сливающийся с воем вьюги, уже, кажется, заживо погребающей героя:

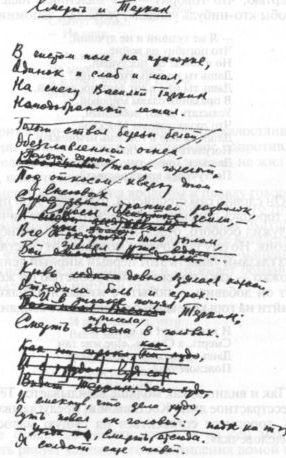

Иллюстрация к главе «Смерть и Воин» из «Книги про бойца». Рисунок художника О. Верейского

Фронтовое письмо-треугольник — из множества приходящих автору «Василия Тёркина» Все равно идешь на убыль, —

Смерть подвинулась к плечу, —

Все равно стянулись губы,

Стынут зубы…

— Не хочу.

— А смотри-ка, дело к ночи,

На мороз горит заря.

Я к тому, чтоб мне короче

И тебе не мерзнуть зря…

— Потерплю.

Притворно-ласковые, лицемерно-жалостливые уговоры наталкиваются на отчаянное сопротивление человека, который, по сути дела, «и не жил-то еще», как в ту пору многие из нас. Смерть коварна! Она вроде бы и правду говорит, улещая солдата сменить на вечный покой его трудную нынешнюю жизнь и явно не сладкое будущее. Она жестоко понуждает его пристальнее вглядеться в то, что еще скрыто за неопределенно-манящим понятием «после войны», — и отнимает обманчивую надежду на мирный отдых: Догола земля раздета

И разграблена, учти.

Все в забросе.

— Я работник.

Я бы дома в дело вник…

— Дом разрушен.

— Я и плотник…

— Печки нету.

— И печник…

Не сумев застращать воина и на сей манер, Смерть рисует картину его возвращения домой калекой, который не то что ближним — «сам себе и то постыл». И лишь эта, впрямь ужасная угроза стать обузой для других в тягостной и без того жизни чуть не сломила солдата. Но о чем же он теперь пытается уговориться со Смертью, что говорит — без малейшей надежды, «чтобы кто-нибудь увидел», услышал, запомнил? — Я не худший и не лучший,

Что погибну на войне.

Но в конце ее, послушай,

Дашь ты на день отпуск мне?

Дашь ты мне в тот день последний,

В праздник славы мировой,

Услыхать салют победный,

Что раздастся над Москвой?

Дашь ты мне в тот день немножко

Погулять среди живых?

Дашь ты мне в одно окошко

Постучать в краях родных?

Он словно сам стесняется, стыдится этой просьбы, торопясь признать, что, дескать, ровно ничем не заслужил особого, отдельного от других погибших, жребия. Но ему так хочется мокрыми от счастливых слез глазами увидеть этот первый мирный день, немножко — как с просительной робостью тут же спешит он добавить — побыть с живыми и, наконец, прийти на горькое, сладкое, секундное свидание. И как выйдут на крылечко,

Смерть, а Смерть, еще мне там

Дашь сказать одно словечко?

Полсловечка?

Так и видишь, как моляще вглядывается Тёркин в бесстрастное лицо Костлявой и, предугадывая отказ, торопится согласиться на сущую малость — «полсловечка»…

Рукопись первого варианта главы «Смерть и Воин» В начале книги, при появлении главного героя в новой для него роте и вскоре после первых же сказанных им — таких «тёркинских» слов, — «Свой?» — бойцы между собой, —

«Свой!» — переглянулись.

Так произошло и после сентябрьской публикации начальных глав «Книги про бойца» еще даже не в «большой» прессе, а во фронтовой газете «Красноармейская правда», где стал работать автор, и в журнале «Красноармеец». Отклики начали поступать сразу. «Первое чувство, какое вызывает поэма Твардовского, — радость. Радость — потому, что совсем неожиданно появился у тебя и у твоих фронтовых товарищей единственный в своем роде, неунывающий, простой и верный друг. Он будет надежным, милым спутником на трудных дорогах войны» — так начиналась появившаяся уже 8 октября 1942 года в газете «Литература и искусство» статья «Образ русского воина». «Поэма Твардовского покоряет своей естественностью, глубочайшей правдивостью, честностью и простотой… Прочитайте поэму, — взволнованно продолжал критик Даниил Данин. — Перед вами предстанет живая душа воюющего народа».

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно