|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Жизнь и смерть Лермонтова | Автор книги - Александр Скабичевский

Cтраница 29

Но будучи, таким образом, поэтом своего века, Лермонтов в то же время оставил далеко позади всех своих современников, так как поэзия его заключала в себе такие народные черты, которые присущи не тому или другому веку или десятилетию, а составляют один из общих элементов русского духа. Замечательно, что еще пятнадцатилетним мальчиком, в годы наибольшего подчинения Байрону, Лермонтов уже чувствовал и сознавал, что он не Байрон и что душа у него чисто русская. И действительно, восприняв от Байрона английский пессимизм, Лермонтов придал ему совершенно русский, народный характер; превратил в тот своеобразный пессимизм, который скрывается глубоко в недрах русской натуры и был ей присущ во все исторические времена. Вы не найдете у Лермонтова и следа того разъедающего скептицизма, который составлял суть миросозерцания британского поэта, воспитанного на философии XVIII века; ни той холодной, ледяной иронии, которая является народною чертою английского племени и которую можно обнаружить и у Шекспира, и у Свифта; ни, наконец, той пресыщенности или нравственного изнеможения, какие были свойственны Европе в эпоху Реставрации, после потрясающих событий конца прошлого и начала нынешнего столетия. Вместо всего этого поражает в поэзии Лермонтова то забубённое презрение к жизни, то удалое равнодушие к ней, которое заставляет русского человека восклицать: «Все на свете трын-трава, и жизнь не стоит выеденного яйца!» и очертя голову бросаться в пропасть без всякой уважительной цели, из одного молодечества. В то же время вся поэзия Лермонтова проникнута тою глубокою безысходною тоскою и вместе с тем беспечною удалью и могучим, отважным порывом на какой-то безграничный и безбрежный простор, какие слышны в каждой народной русской песне. Очевидно, в будущем Лермонтов мог стать не только поэтом русской интеллигенции 30-х годов, но и великим общенародным певцом. К сожалению, он умер в такую пору, когда его молодой гений только что расправлял свои могучие крылья и сбылись пророческие слова пятнадцатилетнего мальчика: Я рано начал, кончу рано, Мой ум не много совершит; В душе моей, как в океане, Надежд разбитых груз лежит. Дуэль Лермонтова с Мартыновым (по материалам следствия и военно-судного дела 1841 г.). Составитель Д. А. Алексеев

«Я хотел испытать его…»

…Вот пистолеты уж блеснули, Гремит о шомпол молоток. В граненый ствол уходят пули, И щелкнул в первый раз курок. А. С. Пушкин 15 июля 1841 года в семь часов пополудни в Пятигорске у подножия горы Машук отставной майор Н. Мартынов убил на дуэли своего давнего и хорошего знакомого М. Лермонтова… С момента гибели поэта минуло полтора века, но причины и обстоятельства его ссоры с Мартыновым в доме генеральши Верзилиной и по сей день остаются неясными. Правда, роковое объяснение случилось без свидетелей, и биографам Лермонтова остается только теряться в догадках. Действительно, трудно поверить россказням Мартынова, что, мол, поводом для поединка послужили всего-навсего насмешки, эпиграммы и карикатуры Лермонтова или же та давнишняя, еще 1837 года, история с пропавшими якобы по вине поэта дневниками и письмами сестер Мартынова. Увы, следует признать, что ответы на эти загадки противники унесли с собой в могилу. Много спорного и неясного и в событиях самой дуэли, однако все попытки проникнуть в ее тайны упираются в недостаток достоверных сведений и неопровержимых доказательств. Да, в так называемом «дуэльном досье» накопилось за минувшее столетие предостаточно материалов и документов, весьма, впрочем, далеких от исторической истины. В самом деле, вся эта пестрая мозаика из фрагментов подлинных фактов, искусного вымысла, мистификаций, преданий и мифов составилась по воспоминаниям, письмам и устным рассказам современников поэта, которые сами не были очевидцами пятигорской трагедии. Тут мы можем посетовать на то, сколь велики провалы исторической памяти, а читатель вправе задать резонный вопрос: неужели не осталось свидетельств участников поединка? Да, такого рода документы существуют. Мы дотошно проследим за всеми обстоятельствами их появления на свет и таким образом извлечем двойную пользу из наших разысканий: уясним значение этих свидетельств, а затем с их помощью попробуем обосновать новую «следственную версию» событий дуэли. При императоре Николае Павловиче о смерти опального поэта упоминать в печати строжайше запрещалось. Достаточно сказать, что и тридцать лет спустя после дуэли всех воспоминаний о Лермонтове едва набралось на книжицу небольшого формата. А когда в начале шестидесятых годов, уже в эпоху царя-«освободителя», с имени поэта и его произведений сняли, наконец, печать забвения, то оказалось, что из пяти участников дуэли в живых осталось лишь двое: Мартынов и один из секундантов, князь А. Васильчиков. Мы не станем доискиваться, какие были между ними отношения в первые два десятилетия после поединка, поскольку не располагаем необходимыми сведениями. Важно лишь то, что вскоре после событий, о которых еще пойдет речь, бывшие соучастники сделались непримиримыми врагами, что называется, до гробовой доски. Взаимная ненависть быстро развязала им языки. Мы воспользуемся «плодами» этой вынужденной откровенности, дабы попытаться пролить новый свет на события дуэли. Разумеется, мы не беремся окончательно решить эту сложную задачу, а лишь предложим вниманию читателей несколько догадок, которые кажутся нам верными. А теперь возвращаемся к тем событиям, что разыгрались после поединка.

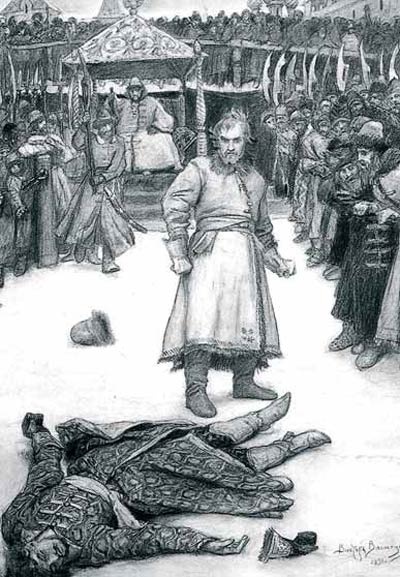

В. М. Васнецов. Иллюстрация к поэме М. Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» Уже 16 июля пятигорским комендантом Ильяшенковым было наряжено следствие и дело к производству принял Окружной суд. Гражданское правосудие, отдадим ему должное, твердо вознамерилось установить истину: два раза – 17 июля и 13 сентября – обвиняемым было предложено письменно ответить на весьма каверзные вопросные пункты, а стряпчий Ольшанский с пристрастием расспрашивал Мартынова. Совершенно очевидно, что дотошная следственная комиссия пыталась выяснить «…пал ли Лермонтов от изменнической руки убийцы, прикрывавшегося одною дуэльною обстановкою, или же был убит на правильном поединке с совершенным уравнением дуэльных случайностей». Возможно, правосудию и удалось бы докопаться до сути, а биографам поэта не пришлось бы на протяжении вот уже ста с лишним лет ломать копья, но дело повелением Николая I было передано в судное отделение штаба отдельного Кавказского корпуса с категорическим предписанием – окончить его немедленно и представить в Петербург на высочайшую конфирмацию. Военный суд длился четыре дня и свелся к пустым формальностям. 3 января 1842 года дело доложили августейшему монарху и тот повелеть соизволил: «…Майора Мартынова посадить в крепость на гоубтвахту (т. е. гауптвахту. – прим. авт.) на три месяца и предать церковному покаянию, а титулярного советника князя Васильчикова и корнета Глебова простить, первого во внимание к заслугам отца, а второго по уважению полученной им в сражении тяжелой раны».

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно