|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Галина Волчек. В зеркале нелепом и трагическом | Автор книги - Глеб Скороходов

Cтраница 22

– «Современник» впервые обратился к Чехову, поставив «Чайку». Как вы расцениваете тот спектакль? Почему он быстро сошел со сцены? – «Чайку» в «Современнике» поставил Олег Николаевич Ефремов. Это было в начале 1970-го года. Реакция на нее в коллективе была сложной. Я не играла в том спектакле, он заинтересовал меня, как и все, что ставилось и ставится на нашей сцене. «Чайка» вызвала у меня внутреннее раздражение – раздражение в хорошем смысле – она оставляла ощущение беспокойства, неустроенности, дисгармонии. В той постановке был новый взгляд на Чехова – изнутри. Два качества спектакля, наверное, и привели его к короткой жизни: с одной стороны, он был чуть раньше своего времени – в этом заслуга постановщика, с другой – не слишком доказателен, не весь выдержан в «одном законе». – Чем было вызвано ваше обращение к Чехову? – Над «Вишневым садом» я начала работать шесть лет спустя после «Чайки». Мне думается, режиссер должен обращаться к Чехову тогда, когда это становится его внутренней, почти физиологической потребностью. Гений Чехова в том, что он обладает уникальным даром выстраивать драматургию состояния человека. Чехов прослеживает микродвижения души, ее микроповороты. Когда они созвучны твоему состоянию, тогда можно приступить к воплощению Чехова на сцене. Это должно быть близким тому, что испытывает поэт, который не может не написать стихотворение. – Что привлекло вас в «Трех сестрах»? Почему вы поставили их сегодня? – Однажды спросили Чехова, в чем идея пьесы «Вишневый сад»? Он сказал: «Это вся пьеса «Вишневый сад»!» В пьесе «Три сестры», я бы сказала, меня привлекла пьеса «Три сестры». Все в ней, все. Мне кажется, что проблема веры и потери веры и все, что связано с этим, это вечно, всегда. В преломлении такого драматурга, как Чехов, который так понимает человека, так умело препарирует человека, это особенно интересно.

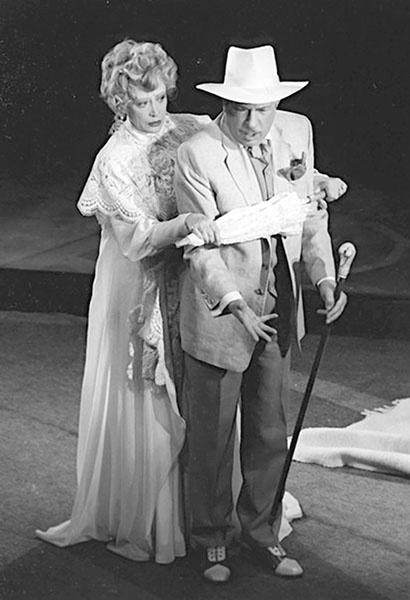

Сцена из спектакля Галины Волчек «Вишневый сад» Глава четвертая. Такой изумительный сад

– Мари Федоровна! Все на месте? – голос главного режиссера раздался из-за кулис, наполняя своим мощным звучанием сцену и зрительный зал. – Гафт звонил: он заехал в поликлинику – у него зубы, задержится, – сообщает помреж. – Ждать не будем! Что за мебель вы поставили? И дверь эта откуда? – Мебель из «Большевиков» и дверь тоже. Наша еще не готова. – Черт знает что! – И, уже спускаясь со сцены в зал по «живой» лестнице без перил: – Вызовите в перерыв Кириллова и Могилевкина – что они думают, я так и буду выпускать спектакль в чужих декорациях?! И попросите Мишу Секамова заменить эту лестницу: здесь не цирк, в конце концов, и актеры не акробаты – они же все ноги переломают! Она подходит к своему режиссерскому столику в проходе перед десятым рядом, здоровается со всеми, лезет в сумочку за сигаретой, потом мундштуком, который куда-то запропастился, и на его поиски тратится энергии вдвое больше, чем нужно, – обшариваются все углы, открывается косметичка, проверяются карманы джинсовой куртки, пока он не обнаруживается в коробке сигарет, затем в той же последовательности идут поиски зажигалки, но все это проделывается автоматически; режиссер занята другим, она не видит того, что ищет, и, не завершив поисков, обращается к присутствующим: – Давайте начинать – у нас времени в обрез. Волчек ставит «Вишневый сад»… Как можно отважиться на обращение в кино ли, в театре ли к классике?! Прославленной, общеизвестной. Настолько обросшей традициями, что при одном упоминании имени героя – Гаева, например, – мгновенно возникает в сознании фигура Станиславского. Или Бабочкин в роли Чапаева, настолько укоренился в зрительских представлениях, что подлинная, документальная чапаевская фотография воспринимается как подделка. Волчек не видела ни одной постановки «Вишневого сада», приступая к своей. Из этой случайности вовсе не следует, что на новое прочтение классики может решиться только тот, кто не отягощен грузом впечатлений. Непосвященность или сознательный отказ от того, что было когда-то видано, слышано, читано, являются, очевидно, одной из предпосылок «свежего взгляда». Для Волчек главное условие достижения свободы действий, преодоления комплекса традиционных представлений и музейного «руками не трогать» – цель работы и сознание, что именно тебе необходимо это сделать. Мне повезло. Обычно зрители и рецензенты имеют дело с конечным результатом – готовым спектаклем. И, хотя эта готовность предопределяет дальнейшую эволюцию театрального представления, – все это будет проходить в границах, определившихся во время репетиций. Увидеть изнутри, как рождается спектакль, как работает режиссер, какими путями идет он к намеченной цели, – возможность редкая. Я застал тот момент постановки «Вишневого сада», когда застольный период и работа в репетиционном зале остались позади, работа и режиссер перешел на сцену. Был февраль 1976 года. На стенде, где вывешиваются объявления о репетициях и спектаклях, значилось: 11.00. – «Вишневый сад». 3-й акт. Вызываются все участники, оба состава. Перед началом репетиции Волчек обращается к актерам: – Мы приступаем к третьему акту, и мне хотелось бы еще раз напомнить вам, что эта пьеса, вероятно, оттого и гениальна, что допускает миллион прочтений. Наше прочтение обретает право на существование, если оно будет новым, а не повторением пройденного. 0 каком новаторстве идет речь? Мы не пойдем по пути истолкования внешнего слоя пьесы, лежащего на поверхности. Наше новаторство не может свестись и к поискам формы спектакля и такого оформления, что с первого взгляда поразит зрителя: – Ах, как ново! Ах, все не так, как было прежде! Этого добиться не так уж сложно, но если дело этим и ограничивается, то такому новаторству – грош цена! Мы найдем свою форму спектакля, но придет она, если осуществим, что задумано, и будем неизменно следовать по внутреннему, если можно так сказать, пути. Мы должны дать свое толкование чеховских героев, того, что движет ими, свое понимание их душевного состояния. В этой пьесе, драматизм которой внешне сводится вроде бы к одному вопросу, продадут или не продадут вишневый сад, есть, на мой взгляд, самое главное – драматургия состояния. В пьесе ощущается постоянная невысказанная тревога. И для нас все это – решающее. Мы должны рассказать не о людях, которые не могут разобраться, как быть с садом, а о той интеллигенции, что пережила трагическую судьбу и ушла в небытие вместе со своей эпохой, потому что не смогла найти свое место в жизни. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно