|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Генерал-фельдмаршалы в истории России | Автор книги - Юрий Рубцов

Cтраница 50

В Кавказской армии он оставил добрый след. Провожая Милютина в Петербург, князь Барятинский писал Александру II: «Вы найдете в нем человека, искренне преданного вашей особе, склонного ко всему доброму; это человек честный, неуемного рвения, усидчивости ни с чем не сравнимой, и чрезвычайно чувствительный к доверию и к хорошему обхождению, всегда осторожный, деловитый, благородно-нравственный, безо всякого педантства, далекий от всяких личных видов, совершенно бескорыстный и чуждый всякой зависти» [91]. В 1860 г. Дмитрий Алексеевич получил назначение на должность товарища (т. е. заместителя) военного министра, все того же Сухозанета. Их взаимоотношения очень скоро настолько обострились, что уже весной следующего года товарищ министра подал рапорт о предоставлении ему из-за ухудшившегося здоровья длительного отпуска «для морских купаний». По сути, это был благовидный предлог, чтобы совершенно расстаться с военным ведомством. Однако уже в мае Сухозанет стал наместником Царства Польского, а Милютин вступил в управление Военным министерством. Новый император Александр II подбирал команду реформаторов, и по совету князя Барятинского включил в нее Дмитрия Алексеевича. Отменой крепостного права 18 февраля 1861 г. в России начиналась полоса радикальных реформ, позднее оказавшихся наиболее плодотворными из всех, которые когда-либо предпринимались в нашей стране. На новом посту генерал Милютин немедленно взялся за составление программы необходимых преобразований во всех сферах военного управления и организации армии. Главный замысел заключался в создании массовой армии буржуазного типа: отмена крепостного права такую возможность открывала. Утвержденная в январе 1862 г. Александром II программа стала правовой базой всеобъемлющей военной реформы. Одним из первых шагов министра стала реорганизация военного управления в центре и на местах. Прежде какая-либо система здесь отсутствовала. К примеру, военному министру не подчинялись артиллерия и инженерные войска: должности генерал-фельдцейхмейстера и генерал-инспектора по инженерной части замещались близкими родственниками царя, имевшими право непосредственного ему доклада (см. очерки о в.к. Михаиле Николаевиче и в. к. Николае Николаевиче). А главному начальнику военно-учебных заведений самому были предоставлены права министра. На местах же военное управление вообще практически отсутствовало. По предложению Милютина была введена закрепленная в Положении 1867 г. стройная система военного управления. Вместо многочисленных департаментов создавались главные управления, ведавшие целиком той или иной отраслью, включая ранее суверенные артиллерию, инженерные войска и вузы. Аппарат Военного министерства сократился почти на тысячу человек, а канцелярская переписка — наполовину. Достойный, заметим, пример нынешним преобразователям, больше декларирующим принцип «оптимизации» управленческих структур, нежели добивающимся этого на практике. Вся территория империи была разделена на 15 военных округов, сосредоточивших все функции военного управления на местах. Устранялась, таким образом, излишняя централизация управления — один из недостатков дореформенной военной администрации. А главное — военно-окружная система создавала большие преимущества в деле оперативного руководства войсками и обеспечивала их быструю мобилизацию. В случае войны управления округов легко преобразовывались в штабы объединений, что было особенно важно для пограничных областей. Как легко убедиться, в основных чертах такая система сохранилась до наших дней, пройдя почти полуторавековое испытание. Это ли не свидетельство прозорливости реформатора! Глубоко новаторским оказался и его подход к устройству армии. В современных войсках, считал военный министр, теми, кто находится под ружьем в момент открытия боевых действий, уже не обойдешься. Нужны заранее подготовленные резервы. В этом смысле Россия катастрофически отставала от других стран. Если, например, Франция в случае войны могла увеличить численность армии в 2 раза, Пруссия — в 3,4 раза, то Россия — всего на 25 %. Что предпринял Милютин? Похоже, он твердо усвоил, что реформатор должен быть не только последовательным стратегом, но и гибким тактиком, коль скоро желает успеха своему начинанию. Министр понимал, что ему пока не удастся в корне изменить систему призыва, добиться значительного сокращения срока службы. Поэтому он предложил довести ежегодный контингент рекрутов до 125 тысяч человек при условии увольнения солдат не по выслуге, а «в отпуск» на седьмом — восьмом году службы. Кроме того, предложил привлекать к выполнению воинской повинности привилегированные слои. Хотя эти меры и не могли обеспечить создание массовой армии буржуазного типа, они все же принесли зримые результаты: к 1870 г. запас возрос до 553 тысяч человек против 210 тысяч в 1862 г. В 1874 г. рекрутские наборы окончательно уступили место всесословной воинской повинности. По Уставу о воинской повинности ее должно было нести все мужское население, достигшее 21 года. Поступление на службу определялось жребием, остальные зачислялись в ополчение. Был установлен 15-летний срок службы: шесть лет действительной службы и девять — в запасе. От службы полностью освобождались лица духовного звания, врачи и преподаватели. Диапазон реформаторской деятельности Милютина необычайно широк. Именно в его бытность военным министром подверглась коренной реорганизации система военного образования. Была создана сеть военных училищ, в которые принимались юноши, имеющие среднее образование. Кадетские корпуса были преобразованы в военные гимназии. А вскоре были учреждены и юнкерские училища. При активнейшем участии министра разрабатывались уставы. Большинство из нас и не подозревает, что многие положения ныне действующих уставов не только содержательно, но и текстуально повторяют милютинские. При Дмитрии Алексеевиче в пехоте вместо гладкоствольных ружей ввели шестилинейные винтовки и наладили их переделку в скорострельные и заряжающиеся с казенной части, артиллерия получила медные нарезные пушки. Однако ошибется тот, кто посчитает, что все у Милютина шло без сучка и задоринки. Новое вообще редко утверждается без сопротивления. В правящих верхах сформировалась целая «антимилютинская партия» во главе с генерал-фельдмаршалом А.И. Барятинским. Да, именно тем самым, который так горячо рекомендовал Милютина императору. Князь отстаивал прусский вариант реформирования армии, при котором руководство армии формально должно принадлежать императору, а фактически — начальнику Генштаба. В этой должности Барятинский видел себя, военному министру он оставлял лишь административно-хозяйственные вопросы. Милютин же был твердо убежден, что министр должен концентрировать в своих руках все управление военной организацией государства.

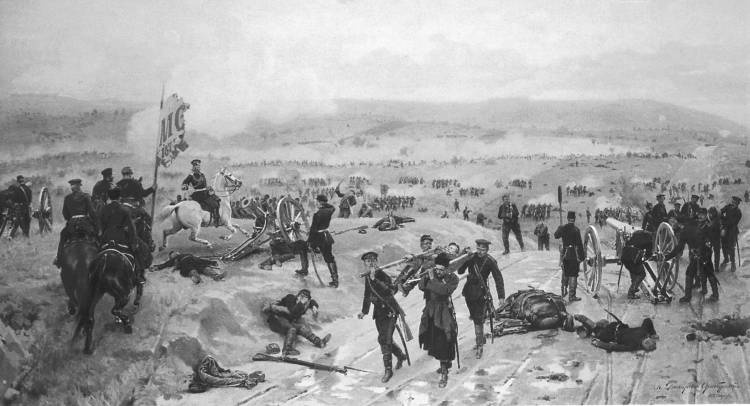

Н.Д. Дмитриев-Оренбургский. Бой под Плевной 27 августа 1877 г. Ясно, что даже самые глубокие, затрагивающие всю военную систему реформы не в состоянии дать быстрый эффект. И тем не менее уже первое, довольно скоро наступившее испытание — войну с Турцией 1877–1878 гг. милютинские преобразования успешно выдержали. Всего на четвертый (!) день мобилизация была закончена в десяти губерниях, а на пятнадцатый повсеместно, кроме Закавказского края. И это несмотря на отсутствие опыта и распутицу. На сорок второй день было завершено сосредоточение войск на театре военных действий. Российская армия такого раньше не знала. В своем рескрипте 18 мая 1877 г. Александр II по этому поводу высказал Дмитрию Алексеевичу горячую благодарность.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно