|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Патриарх Сергий | Автор книги - Михаил Одинцов

Cтраница 85

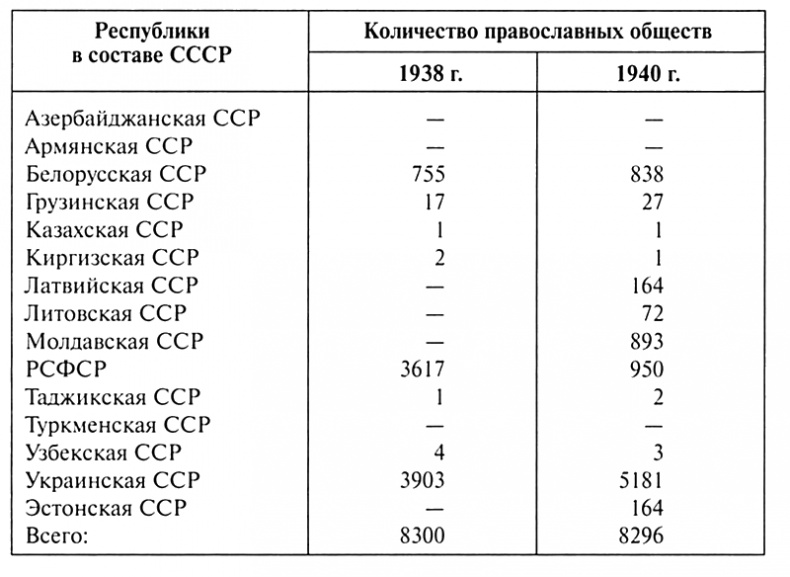

Тучков развернул бумаги и, водя пальцем по строчкам, искал нужное ему место. — Вот, цитатка: «В конце 1934 года по инициативе и под руководством Сергия Страгородского создан был церковно-фашистский центр, в который вошли представители крупного духовенства. Его задача состояла в развертывании контрреволюционной деятельности и объединении контрреволюционных церковных сил для борьбы с советской властью, с целью свержения ее и реставрации капитализма в СССР. Мы вели непосредственную работу по подготовке повстанческих и террористических кадров, сеяли возмущение и озлобление среди населения, совершали вредительские и террористические акты, поджоги…» Сергий встал, негодование переполняло его. — Я вам не верю, ни одному слову… Вы клеветник! Я готов… я требую встречи с митрополитом Феофаном! — Успеете, успеете, — проговорил, ухмыляясь, Тучков. — И если здесь нельзя, то там, — он ткнул пальцем вверх, — встретитесь. — И после паузы, наслаждаясь и торжествуя, словно хищник над поверженной жертвой, небрежно обронил: — А подельника вашего, Туликова, недели две как приговорили, а вчера, кажется, и расстреляли. К концу 1939 года на свободе оставались кроме митрополита Сергия лишь еще три правящих архиерея: митрополит Ленинградский Алексий (Симанский), архиепископ Луцкий и Волынский Николай (Ярушевич) и архиепископ Дмитровский Сергий (Воскресенский). Еще несколько епископов пребывали «на покое» или в должностях настоятелей храмов. Нападение Германии на Польшу привело к серьезным изменениям внутренней и внешней политики СССР. В 1939–1940 годах в состав Советского Союза вошли Прибалтика, Бессарабия, западные области Украины и Белоруссии. Под юрисдикцию патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия перешли духовенство, храмы и монастыри этих территорий. Властью признавалось, что здесь влияние духовенства гораздо сильнее, чем в других республиках, и потому предписывалось проводить более осмотрительную церковную политику. В статье Ем. Ярославского «О задачах антирелигиозной пропаганды» об этом говорилось так: «Понятно, что в недавно присоединившихся к СССР союзных республиках вопрос о религии имеет особенное значение. Там еще сильна власть религии, которую всячески насаждали буржуазные режимы. Там в течение десятилетий обманывали население сказками о „религиозных гонениях“ в СССР, о том, что будто бы у нас запрещают молиться и т. д. Вот почему нам нужно быть очень тактичными при объяснении вреда религии трудящимся новых советских республик. Конечно, и там произойдет та революция в сознании трудящихся, которая произошла в нашей стране за двадцать два года, но она пойдет гораздо быстрее, потому что эти народы получают советскую власть в готовом виде, а мы за советскую власть дрались на фронтах гражданской войны. Они в готовом виде получают всю советскую организацию, все созданные советской властью учреждения и весь накопленный за это время опыт. Путь, пройденный нами, они с помощью всего Советского Союза пройдут гораздо скорее» [148]. Сохранившиеся учетные сведения о религиозной ситуации в стране отражены в приводимой таблице:

Внешние благополучие и стабильность статистических данных обманчивы, поскольку в 1940 году подсчет велся уже с учетом православных обществ, действовавших на территории, вошедшей в состав СССР. Тогда как за этот же период только в РСФСР количество действовавших православных общин было в административном порядке сокращено с 3617 единиц до 950. Не будет преувеличением сказать, что и из этого числа реально действующей была примерно только треть обществ: к примеру, в 25 областях не имелось ни одного действующего храма, в 20 — от одного до пяти. Остальные храмы, отобранные у религиозных общин властями зачастую даже без видимости соблюдения действующих законов, стояли «на замке» и были недоступны верующим. Не менее безрадостной была ситуация и на православной Украине. Были закрыты все православные церкви в Винницкой, Кировоградской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Хмельницкой областях. По одной церкви действовало в Ворошиловградской, Полтавской, Харьковской областях. Новые территории, на которых действовало более трех тысяч православных храмов и 60 монастырей и было 14 правящих архиереев, доставляли определенные проблемы Московской патриархии. Дело в том, что тамошние православные епархии в послереволюционный период заявили о своей церковной самостоятельности. Теперь, в новых политических обстоятельствах, неизбежно должны были вноситься изменения в их церковную жизнь. Патриарший местоблюститель митрополит Московский и Коломенский Сергий стремился упорядочить здесь церковную жизнь и взять ее под контроль. По немногим из дошедших до нас его писем мы можем представить его точку зрения на церковные проблемы на данных территориях. К примеру, в письме епископу Александру (Толстопятову) он писал: «Наши новые области заставляют-таки беспокоиться. Новая заплата не сразу пристает к старой одежде. Все у них там как-то по-своему. В особенности трудно дается усвоить, что прежняя их автокефалия на церковном языке называется „раскол“ со всеми следующими отсюда выводами: что все, признаваемое за ними, признается лишь „икономии“ ради, а, строго говоря, по канонам ни на что они рассчитывать права не имеют. Они же представляют дело приблизительно вроде Вашего переезда из Череповца в Слободской: взял чемодан, купил билет и с Богом. Много еще придется с ними потерпеть, втолковывая таблицу умножения… Ждет устройства Бессарабия. Туда командирован епископ Алексий Сергеев. В Западную Украину и Белоруссию поехал (временно) экзархом архиепископ Николай Ярушевич. Теперь нянчимся с Латвией и Эстонией. Командирован в Латвию и Эстонию наш архиепископ Сергий: Латвия принесла покаяние, а об Эстонии пока не знаем» [149]. В 1940 году митрополит Сергий предложил митрополиту Эстонскому Александру (Паулусу) и митрополиту Латвийскому Августину (Петерсону) вернуться в Московскую патриархию. После переговоров духовенство и приходы перешли в юрисдикцию Московского патриархата. На Таллинской кафедре правящим архиереем остался архиепископ Александр (Паулус), который дал клятву верности Московской патриархии. В начале 1941 года в Литву вместо скончавшегося митрополита Виленского и Литовского Елевферия (Богоявленского) был направлен архиепископ Сергий (Воскресенский) с возведением в сан митрополита и назначением экзархом Латвии и Эстонии. В начале 1941 года на территорию Западной Украины был перемешен архиепископ Николай (Ярушевич), возведенный в сан митрополита Волынского и Луцкого. Он же стал новым экзархом Украины, а резиденцией экзархата стал город Луцк. На вновь вошедшей в состав Советского Союза территории было значительное число католических и униатских храмов и монастырей. Насчитывалось до восьми миллионов католиков и грекокатоликов. Новая религиозная ситуация актуализировала после почти десятилетнего отсутствия каких-либо официальных и неофициальных связей и вопрос о взаимоотношении СССР с Ватиканом. К тому предпринимал попытки и Ватикан, хотя в августе 1940 года советские власти объявили о разрыве дипломатических отношений стран Прибалтики с Ватиканом.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно