|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Дмитрий Донской | Автор книги - Юрий Лощиц

Cтраница 79

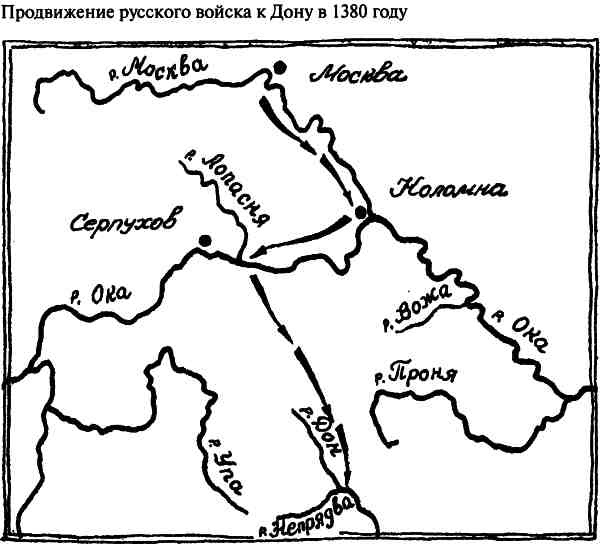

Что же произошло здесь тогда? Предание гласит: держа путь на Коломну, Дмитрий Иванович проезжал лесным урочищем и на одном из деревьев увидел образ святителя Николая. Необычное явление иконы, так много говорившее сердцу русского средневекового человека, ободрило князя, то был благой знак в самом начале тревожного пути; Дмитрий якобы воскликнул: «Сие место угрета мя!» И пообещал в случае победы основать на месте явленной иконы монастырь. Предание отразилось затем в иконописи, а в новейшие времена археологическое обследование подтвердило: в Угрешах уже в конце XIV века находился белокаменный храм. Наконец, на то, что Дмитрий шёл из Москвы Брашевской дорогой, а не на Котлы, указывает и само «Сказание о Мамаевом побоище». В одном из его списков читаем буквально следующее: «Князь же великий Дмитрий Иванович разделись з братом своим з князем Владимиром Андреевичем, понеже невозможно бе воеству их вместится единою дорогою. Сам князь великий поиде дорогою Засенною на Прашево, а брата своего отпустил дорогою на Котел». Три сторо́жи. Хотя и «Краткий рассказ» и «Летописная повесть» ни слова не говорят о снаряжении Дмитрием Ивановичем трёх сторо́ж в верховья Дона, было бы легкомысленно на этом основании усомниться в достоверности того, что сообщает о действиях русской военной разведки «Сказание». В предприятии, небывалом по охвату пространств и по числу участвующих в нём ратников, без разведки, чётко действующей, разветвлённой и прочно связанной со ставкой великого князя, обойтись было просто немыслимо. Известно, что во времена первой Литовщины Москва ещё не располагала достаточно опытной и надёжной дальней сторо́жей. В течение десяти с лишним лет такая сторо́жа была при великокняжеском войске не просто создана, но и закалена буднями изнурительной, полной риска и смертельной опасности службы. Это был цвет московского воинства, содружество витязей наподобие былинной богатырской заставы. Разведчики, числясь личными слугами великого князя, были приписаны к его двору. В народе знали их по именам и прозвищам, лучшую часть жизни они проводили в седле, отвага была их невестой, ветер прирастал к их плечам подобием крыльев, большинство из них сложили голову, не повидав напоследок родных и близких. «Сказание» почтительно называет их по именам. В первую сторо́жу, посланную к Тихой Сосне, как мы помним, ещё в июле, входили: Родион Ржевский, Андрей Волосатый, Василий Тупик. Это — по редакции «Сказания», использованной никоновским летописцем. Остальные «оружники» первой сторожи по именам тут не названы, о них говорится лишь вообще, как о «крепких мужественных» бойцах. Судя по всему, поименованные разведчики были начальниками десяток или даже более крупных подразделений. Вторую сторо́жу, отправленную вскоре за первой, возглавили Климент Поленин, Иван Святослав, Григорий Судок. В третью, предводителем которой великий князь назначил уже известного нам Семёна Мелика, входили: Игнатий Крень, Фома Тынин, Петр Горский, Карп Александров, Пётр Чириков и иже с ними. Но иные редакции «Сказания» дают множество разночтений в именах и прозвищах разведчиков по всем трём сторожам. В некоторых списках, например, мы вместо Андрея Волосатого встречаем «Якова Ондреева сына Волосатого» или «Якова Андреевича Усатова», и это не кто иной — подсказывает нам ещё один список, — как «Яков Ослебятев», то есть сын Андрея Осляби. Какому же списку верить больше? Видимо, последнему, ведь об участии Якова Ослебятева в битве говорит и автор «Задонщины» словами безутешного Осляби: «Брате Пересвет, уже вижу на тели твоем раны тяжкие, уже голове твоей летети на траву ковыл, а чаду моему Якову на ковыли зелене лежати на поли Куликове…» Видоизменяются от редакции к редакции, от списка к списку и другие имена. Клементий Поленин становится Полевым, Григорий Судок — Судоковым, Игнатий Крень — Креняковым, Карп Александров — Олексиным, Пётр Чириков — Петрушей Чуракиным. В одном из списков Василий Тупик помещён не в первой, а в третьей сторо́же, имеются и другие перестановки. Всё это вроде бы вызывает недоверие, но в то же время сквозь зыбкую поверхность разночтений проглядывает некая твёрдая, устойчивая основа. Такова особенность Предания: растворяясь в людской молве, оно неизбежно утрачивает что-то от первоначального своего облика, кто-то недосказал, кто-то недослышал, кто-то, наконец, неправильно переписал, не сумев разобрать полустёршееся имя. Конечно, хорошо бы иметь дело с менее противоречивыми источниками. Но мы имеем дело с такими, какие нам достались. И спасибо «Сказанию» за то, что оно своим многоголосием отнимает у забвения хотя бы ещё несколько имён и судеб героев Куликовской битвы. Известно, что последняя из сторо́ж — вместе с остатками первых двух — участвовала и в самой битве, войдя в состав сторожевого полка. Того самого, из которого выехал на единоборство Пересвет и в котором при «первом суиме» стоял великий князь московский. Три сторо́жи были чрезвычайными воинскими подразделениями. Но значит ли это, что в предыдущие месяцы дальние подступы к русским княжествам находились в безнадзорном состоянии? Одна из редакций «Сказания» свидетельствует: нет, не находились. Кроме чрезвычайных сторо́ж Дмитрий Иванович имел на юге в своём распоряжении ещё и долговременно действующую порубежную заставу, и она насчитывала не менее пятидесяти воинов. В июле один из этих разведчиков, Андрей Попович сын Семёнов, прибыл в Москву и доложил великому князю, что накануне он попал в плен к ордынцам, что допрашивал его лично Мамай, называвший великого князя Митей: «Ведомо ль моему слуге, Мите Московскому, что аз иду к нему в гости — а моей силы 703 000?.. Может ли слуга мой всех нас употчевать?» В этой, по определению Карамзина, «сказке о войне Мамаевой», конечно же, ощутимо влияние эпической поэзии. Оно и в явно завышенном числе ордынской «силы», и даже в имени разведчика, схожем с прозвищем былинного богатыря Алёши Поповича. Но и тут под слоем литературного привнесения отчётливо просвечивает историческая подоплёка. Застава была, были жестокие порубежные стычки с разведкой врага, были гонцы, покрывавшие в полтора-два дня сотни вёрст, не щадившие лошадей и самих себя, были великие, поистине богатырские образцы преданности и отваги. Гости — сурожане. О том, что в битве наряду с представителями иных сословий участвовали и русские купцы, хорошо известно. Средневековый московский купец, он же гость, вовсе не был похож на малоподвижного, животастого чаехлёба с одутловатым лицом, каким изображают у нас его типичного потомка времён Дико́го и Кабанихи. Исследователь древнерусского купечества В. Е. Сыроячковский пишет: «Купцы были, несомненно, особым, лучшим элементом ополчения, и притом, весьма вероятно, конным». У него же читаем: «Опасность, ждавшая купца и в лесах Севера и во время пути по пустынной степи, заставляла купца вооружаться, сообщала ему внешний облик воина во время его торговых поездок и воспитывала боевые качества в тогдашнем госте. Таким образом, этот гость мог быть полезной единицею и в городском ополчении и быть пригоден и для подлинной военной службы. Умение владеть конём, мечом и луком сближало его с феодальной средой». |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно