|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Русская Прага | Автор книги - Наталья Командорова

Cтраница 66

Крупный чешский промышленник, ценитель старины и искусства К. Бартонь-Добенин предоставил под размещение Музея один из своих охотничьих замков, заложенных еще в XII веке, — Збраславский, на реке Влтаве. Там в нескольких огромных, прекрасных залах разместилась музейная коллекция. Торжественное открытие Музея для широкой публики состоялось 29 сентября 1935 года. Более всего были счастливы непосредственные организаторы — Дон Кихоты от культуры. Вспоминая те незабываемые минуты, Михаил Михайлович писал: «Для совершения молебствия был приглашен епископ, который служил в своей живописной полосатой мантии и блестящей митре. Пел хор Архангельского, уже поредевший к тому времени, но еще сохранивший свое очарование… После короткого богослужения и короткого акта, во время которого мы с владельцем замка обменялись приветственными речами, а вновь назначенный директор музея Булгаков прочел историю его возникновения, нас ожидал приятный сюрприз. В одном из соседних залов был накрыт громадный стол, заставленный изысканными яствами, от которых давно уже отвыкла наша беженская публика…»

Заслуженное признание Открытие Музея получило широкий резонанс в европейских странах, причем не только среди русской общественности. Коллекцией заинтересовались зарубежные общественные и политические деятели, коллекционеры, доступные для публичного осмотра экспозиции усилили интерес к русской культуре в самой Чехословакии. Чешский меценат Бартонь-Добенин продолжал поддерживать Музей и его организаторов. В дополнение он выделил ежегодную денежную дотацию в размере десяти тысяч крон, которая, по словам Новикова, позволяла даже платить «неутомимому директору» Музея Булгакову символическую зарплату в пятьсот крон.

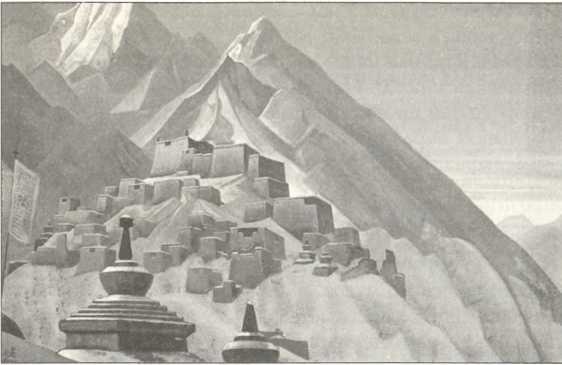

Николай Рерих. Из цикла «Гималаи», 1933 г. По мнению исследователей, В. Ф. Булгаков действительно проявлял чудеса в комплектовании музейных фондов. В частности, результатом его поездок во Францию, Италию, Прибалтику стало пополнение коллекции бесценными работами Бенуа, Гончаровой, Коровина, Григорьева, Виноградова и других русских художников, скульпторов, архитекторов. В Прагу поступали пожертвования русских поэтов и писателей, проживавших в других странах: материалы, рукописи и произведения И. А. Бунина, М. И. Цветаевой и других. Как отмечала русский исследователь Е. Н. Евсеева, вся коллекция подразделялась на несколько отделов: художественный, включающий картины, рисунки, скульптуру; архитектурный, в составе которого находились чертежи и проекты зданий; театральный и Пушкинский. Особое место отводилось библиотеке редких изданий о России, в частности, периодики, действующей при Музее. Михаил Михайлович писал в своих воспоминаниях: «Булгаков вступил в переписку с академиком Н. К. Рерихом, проживающем в Гималайских горах. Тот воодушевился идеей музея, прислал две свои картины, а так как в это время он поссорился с администрацией белградского учреждения, в котором хранились 13 его картин и два полотна его сына Святослава, тоже талантливого художника, то он распорядился, чтобы все это было переслано нам. Таким образом у нас собрался материал для целого Рериховского зала. Этот зал производил чарующее впечатление. Горные пейзажи, изображенные при различных освещениях дня и ночи, поражали своим величием, удивительной проникновенностью и гармонией красок. А большой образ преп. Сергия Радонежского… сверкал своей выразительностью и благостной силой…»

Не только наука… Еще до торжественного открытия Русского культурно-исторического музея, в январе 1935 года в Праге состоялась грандиозная выставка печатных трудов русских ученых-эмигрантов, значительная часть которых была передана в фонды открывающегося музея. Ученые живо откликнулись на инициативу Булгакова, поддержанную Русским Свободным Университетом во главе с ректором Новиковым. Вообще наука была не единственным занятием в эмиграции многочисленной армии русских ученых и их семей. Их одолевали те же земные страсти и перипетии, свойственные любому человеку. Они любили и ненавидели, ссорились и мирились, переживали падения и взлеты, ходили в театры и музеи, посещали концерты и выставки. Духовная и культурная жизнь русской Праги 20–30-х годов XX века была насыщенна, впечатляла своим богатством и многообразием. После полюбившихся всем Русско-чешской «Едноты», с ее еженедельными «посиделками» вокруг самовара, и русского клуба «У Юнгру», со «здоровой русской кухней», в столице Чехословакии активно создавались организации и центры, предлагающие посетителям разнообразную культурную программу. Возникло Общество русских оперных и драматических артистов, члены которого принимали участие в русских мероприятиях со своими концертными номерами. Многочисленные русские высшие учебные заведения и другие образовательные учреждения по возможности занимались благотворительностью, создавая приюты для сирот и другие специализированные организации. Огромным успехом пользовался в Праге «Русский очаг», который был создан по инициативе и при непосредственной помощи дочери чехословацкого президента Алисии (Алиции, Алисы) Масарик. Активное участие в работе заведения принимала графиня С. В. Панина. Всегда было многолюдно в библиотеке-читальне, клубе для проведения вечеров и лекций, недорогой столовой «Русского очага». Русский ученый-эмигрант Н. Е. Андреев вспоминал об одном из первых своих посещений «Русского очага»: «…мы встретились в "Русском очаге" графини Софьи Владимировны Паниной, который представлял собой великолепную библиотеку, очень хорошо подобранную, с прекрасным читальным залом, который каждое утро пополнялся свежими газетами со всего мира, в том числе и советскими. Рядом с читальней имелся буфет, где можно было закусить или даже пообедать. Нам дали чай и пирожки к чаю. И стоило все это пустяки. Я успел заглянуть в читальню и посмотреть заголовки нескольких русских газет, отметив про себя, что сюда, конечно, буду захаживать…» Неоценим вклад в просветительство и пропаганду русского искусства Русского культурно-исторического музея, регулярные выставки которого в Збраславском замке пользовались большой популярностью среди публики — русских, чехов, зарубежных посетителей.

Иван Билибин, Анна Павлова, Елизавета Никольская и другие…

Мастер книжной графики и театрально-декорационного искусства, акварелист Иван Яковлевич Билибин (1876–1942) часто представлял свои работы в Праге: и на выставках, и в спектаклях на сценах пражских театров. В начале 20-х годов XX века он создал эскизы фресок и иконостаса для русского храма на Ольшанском кладбище в Праге. Общеизвестны его связи с русским музеем в Праге. Он живо откликался на любые предложения и инициативы, направленные на сохранение, изучение и популяризацию русской культуры. Имела большой успех персональная выставка Ивана Билибина, которая состоялась в Праге в 1927 году. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно