|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Боярыня Морозова | Автор книги - Кирилл Кожурин

Cтраница 28

Царская площадка и Красное крыльцо Грановитой палаты в Кремле. Художник А. М. Васнецов

В горнице древнерусского дома московских времен. Художник А. М. Васнецов

Под венец. Художник К. Е. Маковский

Церковь Святых Бориса и Глеба в Зюзине

Русские женщины XVII столетия в церкви. Художник А. П. Рябушкин

Царь Алексей Михайлович

Патриарх Никон со своим клиром. Художник Ф. Г. Солнцев

Вид на Теремной дворец и собор Спаса на Бору, Художник Ф. Я. Алексеев

Царица Наталья Кирилловна Нарышкина

Царевна Ирина Михайловна

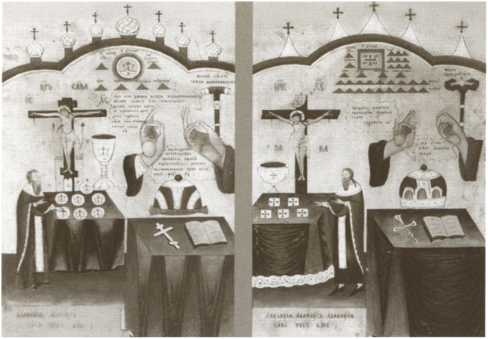

Основные различия между старыми и новыми обрядами. Старообрядческий лубок XIX в.

Боярин Артамон Сергеевич Матвеев

Патриарх Питирим

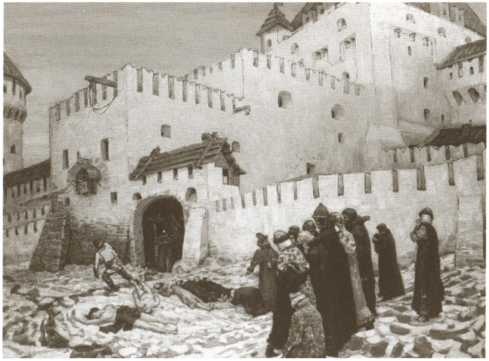

Московский застенок. Конец XVI века. Художник А. М. Васнецов

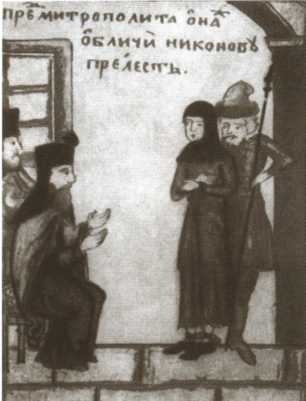

Боярыня Морозова на допросе у митрополита. Миниатюра конца XVIII в.

Новодевичий монастырь

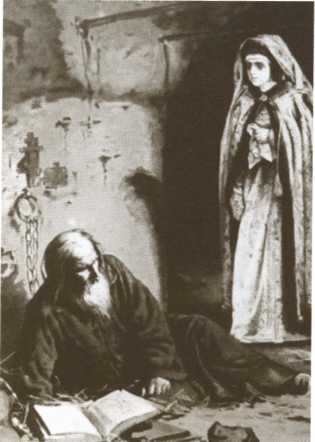

Боярыня Морозова посещает протопопа Аввакума в темнице. Художник П. Щеглов

Боярыня Морозова, Художник В. И. Суриков

Боровские мученицы Ф. П. Морозова, княгиня Е. П. Урусова и М. Г. Данилова, Миниатюра конца XIX в.

Пафнутьев Боровский монастырь

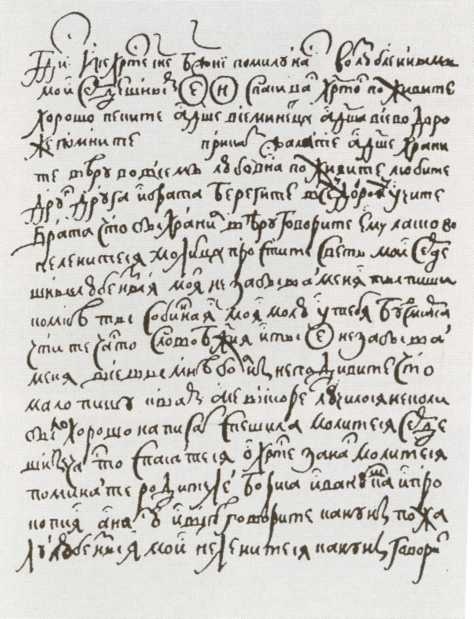

Фрагмент письма княгини Е. П. Урусовой

Юлия Мельникова в роли боярыни Морозовой в фильме H.H. Досталя «Раскол» (2011 год)

Могилы святых мучениц Феодоры и Евдокии. 1910-е гг.

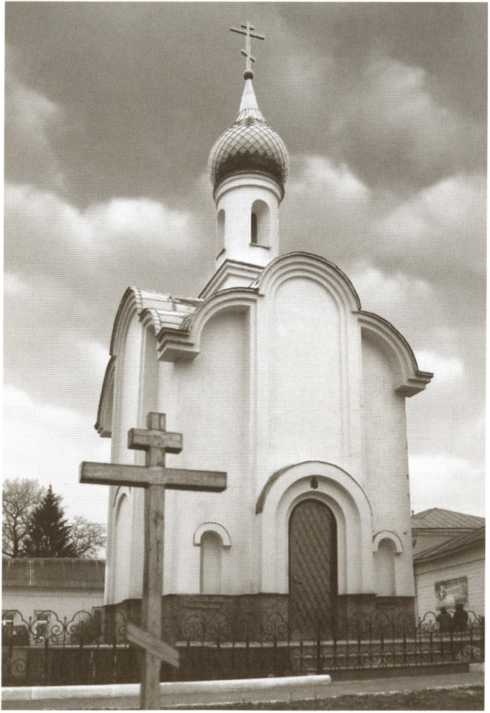

Старообрядческая часовня на месте гибели боровских мучениц боярыни Ф. П. Морозовой, княгини Е. П. Урусовой и М. Г. Даниловой И действительно, изменений было множество. Перечислим лишь некоторые, наиболее важные с точки зрения православной догматики и церковных канонов: 1. Двоеперстие, древняя, унаследованная от апостольских времен форма перстосложения при крестном знамении, было названо «арменскою ересью» и заменено на троеперстие. В качестве священнического перстосложения для благословения была введена так называемая малакса, или именословное перстосложение. В толковании двоеперстного крестного знамения два протянутых перста означают две природы Христа (Божественную и человеческую), а три (пятый, четвертый и первый), сложенных у ладони, — Святую Троицу. Введя троеперстие (означающее только Троицу), Никон не только пренебрег догматом о Богочеловечестве Христа, но и вводил «богострастную» ересь (то есть, по сути, утверждал, что на кресте страдала не только человеческая природа Христа, а вся Святая Троица). Это новшество, введенное в Русской Церкви Никоном, было очень серьезным догматическим искажением, поскольку крестное знамение во все времена являлось для православных христиан видимым Символом веры. Истинность и древность двоеперстного сложения подтверждаются многими свидетельствами. К ним относятся и древние изображения, дошедшие до нашего времени (например, фреска III века из Усыпальницы Святой Прискиллы в Риме, мозаика IV века с изображением Чудесного лова из церкви Святого Аполлинария в Риме, писаное изображение Благовещения из церкви Святой Марии в Риме, датируемое V веком); и многочисленные русские и греческие иконы Спасителя, Божией Матери и святых угодников, чудесно явленные и древлеписанные (все они подробно перечисляются в фундаментальном старообрядческом богословском труде «Поморские ответы»); и древний чин принятия от ереси ияковитов, который, по свидетельству Константинопольского собора 1029 года, Греческая Церковь содержала еще в XI веке: «Иже не крестит двема перстома, яко Христос, да будет проклят»; и древние книги — Иосифа, архимандрита Спасского Нового монастыря, келейный Псалтырь Кирилла Новоезерского, в греческом оригинале книги Никона Черногорца и прочие: «Аще кто не знаменуется двема персты, якоже Христос, да будет проклят» [113]; и обычай Русской Церкви, принятый при Крещении Руси от греков и не прерывавшийся вплоть до времен патриарха Никона. Этот обычай был соборно подтвержден в Русской Церкви на Стоглавом соборе в 1551 году: «Аще кто двема персты не благословляет, якоже Христос, или не воображает двема персты крестнаго знамения; да будет проклят, якоже Святии Отцы рекоша». Кроме сказанного выше, свидетельством того, что двуперстное крестное знамение является преданием древней Вселенской Церкви (а не только Русской поместной), служит и текст греческой Кормчей, где написано следующее: «Древние христиане иначе слагали персты для изображения на себе креста, чем нынешние, то есть изображали его двумя перстами — средним и указательным, как говорит Петр Дамаскин. Вся рука, говорит Петр, означает единую ипостась Христа, а два перста — два естества Его». Что касается троеперстия, то ни в каких древних памятниках до сих пор не найдено ни одного свидетельства в его пользу.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно