|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Хозяин земли русской? Самодержавие и бюрократия в эпоху модерна | Автор книги - Кирилл Соловьев

Cтраница 28

Конечно, не зная этого замечания, близкий сотрудник Толстого Е. М. Феоктистов в своих записках тем не менее парировал: «О графе Дмитрии Андреевиче порицатели его говорили, что ум его был недостаточно глубок и способности его необширны. Нельзя, однако, отрицать того очевидного факта, что повсюду, куда направлялась его деятельность – и в области народного просвещения, и в области внутреннего управления Россией – он оставил по себе глубокий след, а этим могут похвалиться лишь весьма немногие». * * * «Триумвиры» единого политического курса не представляли и, более того, нередко препятствовали реализации законодательных инициатив друг друга. Так, Победоносцев воспротивился коренной ломке судебных учреждений, которую требовал Катков. Обер-прокурор Св. Синода противодействовал утверждению проекта университетского устава в первоначальной редакции. В итоге издатель «Московских ведомостей» относился к Победоносцеву крайне критически, имея на это все основания. Без всякой симпатии отзывался о Победоносцеве и Д. А. Толстой. Причиной тому был известный факт, что обер-прокурор подверг ревизии важнейшие мероприятия в сфере духовного образования, реализованные Толстым в бытность его главой Синода. Встречая недоброжелательство со всех сторон, как будто бы всесильный Победоносцев старался избегать общения, реже появлялся на публике, постепенно уходил от дел. В феврале 1886 г. Е. М. Феоктистов писал: «Он еще более съежился, замкнулся в свою скорлупу и доводит это даже до непонятной крайности… Он ни единого раза не был ни в Государственном совете, ни в Комитете министров».

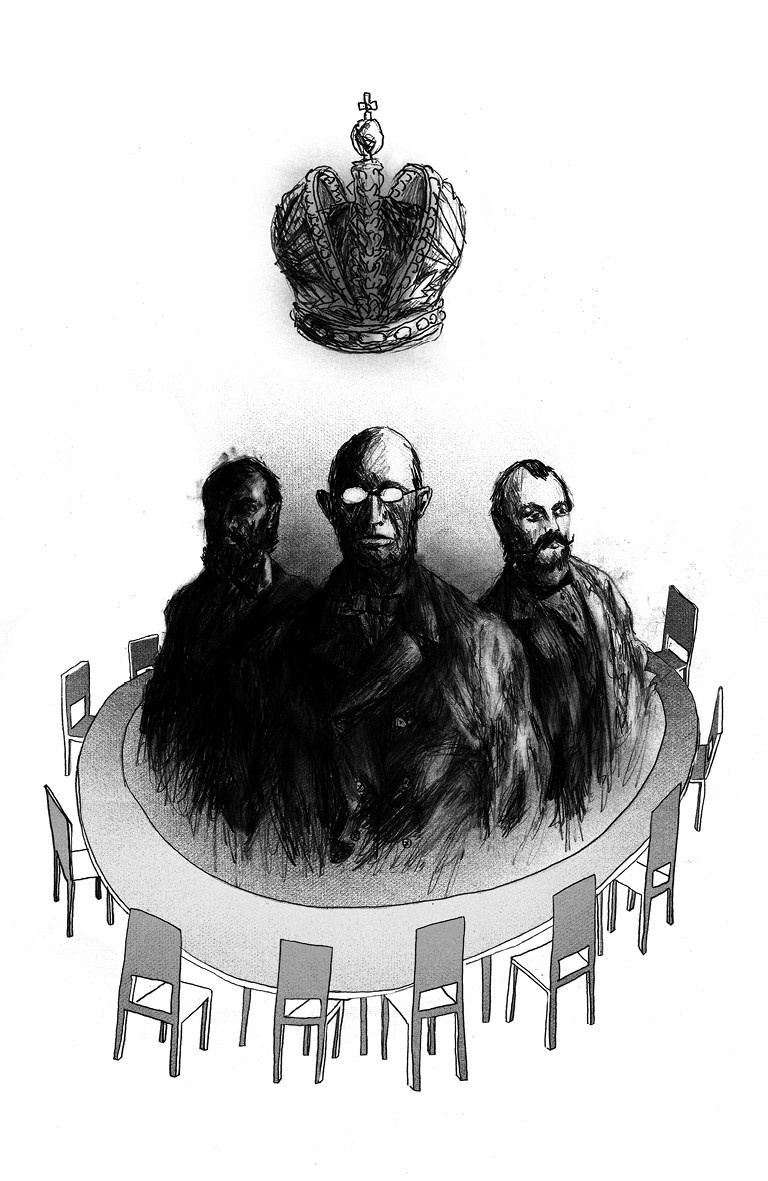

Триумвиры Вопреки историографическим штампам и поэтическим клише у Победоносцева среди хорошо знавших его современников была репутация неуверенного в себе человека, не отличавшегося сильной волей. Именно поэтому в феврале 1884 г. граф Д. А. Толстой возражал против того, чтобы обер-прокурор Св. Синода стал попечителем наследника, цесаревича Николая Александровича (будущего Николая II). «Толстой обвиняет Победоносцева в недостатке характера и утверждает, что при таком назначении питомец будет танцевать на голове у попечителя». Впрочем, Победоносцев не оставался в долгу и тоже критиковал Толстого за безволие. Среди «триумвиров» была одна странная для бюрократического мира фигура – не государственный, а скорее общественный деятель М. Н. Катков. Он хотя бы в силу специфики своего положения имел неоднозначную репутацию. Толстой не жаловал его и отзывался о нем чрезвычайно резко. «Это свинья, которую я не пускаю к себе», – говорил министр внутренних дел об издателе газеты «Московские ведомости», что не мешало ему считаться с мнением Каткова. Таким образом, «триумвиры» друг друга не любили и даже враждовали между собой. Наконец, само их выделение среди прочих министров грешит против истины. Расстановка сил в ближайшем окружении императора была намного сложнее. Так, например, было бы неверным упускать из вида чрезвычайно влиятельного, но вместе с тем оказывавшегося в тени министра государственных имуществ М. Н. Островского (кстати, брата драматурга А. Н. Островского), который недолюбливал и Победоносцева, и Толстого. Они ему отвечали взаимностью. При столь сложных отношениях внутри правительства министров должен был объединять сам император. Однако на практике такого не было. У императора не хватало сил держать в своих руках все нити управления постоянно усложнявшегося государственного аппарата. О необходимости объединенного правительства постоянно говорили, но практически ничего для этого не делали. Совет министров возобновил свою работу в России только в 1905 г. Впрочем, отсутствие правительства не означало того, что в России отсутствовала коллегия министров. Она была и играла определенную роль в системе управления. Правда, К. П. Победоносцев охарактеризовал Комитет министров как учреждение исключительно канцелярское. Это была общая и вполне обоснованная точка зрения. Когда на заседании Комитета министров 11 января 1905 г. его председатель С. Ю. Витте предложил инициировать вопрос о создании комиссии, которая расследовала бы все обстоятельства «кровавого воскресенья» 9 января 1905 г., члены этой правительственной коллегии не сочли себя вправе рассматривать этот вопрос. Не случайно должность председателя Комитета министров, одна из высших в Российской империи, не была привлекательной для деятельных чиновников. Она была своего рода синекурой, не подразумевавшей серьезной ответственности, а следовательно, и значительной роли при принятии важнейших решений. На этом посту высшие сановники империи – М. Х. Рейтерн (1881–1886), Н. Х. Бунге (1887–1895), И. Н. Дурново (1895–1903) – доживали свой век, не имея шанса вернуться к активной государственной деятельности. По этой причине С. Ю. Витте не радовался, когда в 1903 г. ему пришлось оставить портфель министра финансов ради этого почетного назначения. В тот год прочили на эту должность К. П. Победоносцева, но он не спешил ее занять. Обер-прокурор Св. Синода объяснял публицисту славянофильского направления генералу А. А. Кирееву: «Там я буду нулем, а на моем месте я все-таки могу кое-какую пользу принесть… Ведь теперь никакого значения Комитет министров не имеет, теперь все делается на личном докладе, никакие порядки не соблюдаются». И все же такое кресло ко многому обязывало. Обычно лицо, его занимавшее, – один из старейших и наиболее уважаемых чиновников. В силу этого в бюрократической среде всполошились по поводу назначения в 1887 г. председателем Комитета министров Н. Х. Бунге, который только семь лет назад был «всего лишь» профессором Киевского университета. М. Н. Катков, который только «отпраздновал» смещение Бунге с поста министра финансов, был поражен этой новостью. Он написал Победоносцеву: «До меня дошел ошеломляющий слух из источника, заслуживающего доверия, что председателем Комитета министров назначается Бунге. Событие это произведет одуряющее впечатление на весь крещеный мир. Неспособный министр, причинивший столько вреда стране, не просто удаляется с заурядным почетом, но возводится на высоту, далее которой идти некуда». Гнев Каткова заставляет усомниться в том, что Комитет министров был «пятым колесом в телеге». На это учреждение обращали внимание, на него надеялись, и от него многое зависело. НИКОЛАЙ БУНГЕ Николай Христианович Бунге родился в Киеве в 1823 г. Отец Бунге, швед по происхождению, был врачом по детским болезням. В 1845 г. Н. Х Бунге окончил юридический факультет Киевского университета. С 1850 г. он уже преподавал в нем. Бунге был весьма строгий, но тем не менее любимый профессор в университете. Его двери всегда были открыты для студентов, с которыми он делился всем, чем мог. Спустя 9 лет он стал ректором этого учебного заведения. Бунге был экономистом, пользовавшимся всероссийской известностью. Вопреки господствовавшим доктринам, он доказывал необходимость государственного вмешательства в экономику. При этом Бунге был беспощадным критиком социалистических учений. Многие годы его упрашивали переехать в Петербург, чтобы стать одним из руководителей Министерства финансов. Однако Бунге упорно отказывался: в Киеве жила его мать, и он не мог оставить в одиночестве старую женщину. Лишь после ее смерти он принял предложение стать товарищем (заместителем) министра финансов. С 1881 г. Бунге – уже глава ведомства. Целью его политики был социальный мир в империи, а следовательно, более или менее справедливое распределение налогового бремени. Как писал В. И. Ковалевский, «ему было ясно, что на бедном, голодном и переобложенном сельском населении нельзя построить экономического благосостояния государства, что система прямых налогов должна быть в корне преобразована, что центр тяжести окладного обложения необходимо перенести на имущие классы, что внесение справедливости в податную систему и исправление бюджета немыслимо без подоходного обложения и что колеблющаяся, все более падающая наша бумажная валюта и бешеная спекуляция с русским рублем… требуют коренной реформы – восстановления золотого обращения». Его деятельность вызывала раздражение у многих лиц, близких к императору, – Д. А. Толстого, К. П. Победоносцева и прежде всего М. Н. Каткова, под влиянием которых Бунге и был уволен. В 1886 г. его сняли с должности министра финансов и как будто бы повысили, назначив председателем Комитета министров.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно