|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Я дрался с самураями. От Халхин-Гола до Порт-Артура | Автор книги - А. Кошелев

Cтраница 46

По мере продолжения полета нас все ниже прижимали дождевые облака. Мы шли в сплошном ливне. Река была извилистая, с крутыми поворотами. Полет продолжался более часа, на предельно малой высоте над водой, с ограниченной видимостью. Я до сих пор вспоминаю этот страшный перелет. Несколько раз передо мною впереди проскальзывал и резал курс то самолет СБ, то истребитель И-16. Как только мы не столкнулись? Я держался все время русла реки. Иногда приходилось «перепрыгивать» через паруса джонок, идущих по реке, а потом опять прижиматься к воде. Нервы были напряжены до предела. До Хэнъяна мы все-таки не дотянули. Я решил садиться в Чанша. После меня посадку производил Вовна. Он был отличный летчик и опытный командир, выдержанный, спокойный, прекрасно владевший техникой пилотирования самолета СБ, одним словом, виртуоз своего дела, но здесь, по всей вероятности, сказалась усталость. При посадке он «промазал», выкатился за границу аэродрома, попал в канаву и поставил свою «катюшу» «на попа» (т. е. стал на нос). К счастью, экипаж не пострадал.

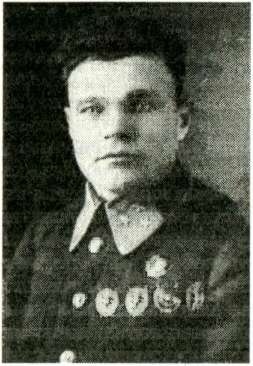

Г. И. Тхор Но это был «скоростной поп». В результате была сильно повреждена кабина штурмана и разрушена гидросистема уборки и выпуска шасси. Казалось бы, «катюша» надолго застряла в канаве. Но в экипаже летел за стрелка техник Виктор Камонин. С помощью китайцев он поставил самолет, расклинил бревнами и закрепил стойки шасси, подправил кабину штурмана, и в таком неприглядном виде «катюша» перелетела в Чэнду для восстановительного ремонта. Хочется особо сказать об исключительном вкладе технического состава в поддержание постоянной боеготовности самолетов. Всякий раз, когда группы СБ возвращались с боевого задания, неизменно вставал вопрос: сколько самолетов можно будет подготовить к утру следующего дня для выполнения очередного задания? Все зависело оттого, как быстро можно устранить боевые повреждения и ввести самолеты в строй. И здесь вся надежда была на неутомимых тружеников, боевых наших друзей — техников, механиков, авиаспециалистов. Иногда диву давались: как это можно восстановить самолет, который впору оттащить на свалку? Нередко техники самолетов летали на боевые задания за стрелков. Скажу больше. Было указание: при налетах японцев на аэродромы укрываться в щелях. Это указание нет-нет да и нарушали техники, ремонтировавшие самолеты в капонирах. Предусмотрительно сняв чехлы с задних ШКАСов, они словно бы ожидали появления японских штурмовиков и незамедлительно пускали в ход оружие. Пришлось строго поговорить с ними. По этому поводу вызвал Васю Землянского. — Это кто же позволил нарушать порядок? — Дык… Сергей Васильевич… — Никаких «дык»! Понятно? Ишь герой нашелся! Вслед за ним держали ответ «провинившиеся» Иван Мазуха, Виктор Камонин. Вот такие были технари. Ругать-то я их ругал, а в душе сознавал: на то оно и оружие, чтобы стрелять не только в воздухе, но и на земле… Коротко остановлюсь на особенностях воздушных боев бомбардировщиков с японскими истребителями. Первые полеты китайской авиации на больших высотах были неожиданными для японцев. Не имея подготовленного летного состава и самолетов, оборудованных высотной аппаратурой, японцы стали ускоренными темпами создавать специальную группу высотных истребителей для охраны тыловых аэродромов и караванов судов на Янцзы. 3 августа 1938 г. три самолета СБ, пилотируемые летчиками Котовым, Анисимовым и мною, произвели бомбометание и разведку боем аэродрома города Аньцина, где находилась японская база по сборке бомбардировщиков. Чтобы точнее поразить цель, мы решили применить метод прицельного одиночного сбрасывания бомб каждым самолетом самостоятельно с высоты 7,2 тыс. м по стоянкам, аэродромным сооружениям, самолетам и судам, разгружавшимся в порту Аньцин. Наше длительное пребывание над целью дало возможность японской зенитной артиллерии пристреляться: при последнем выходе на цель осколком от разорвавшегося вблизи снаряда на ведущем самолете был поврежден наддув правого мотора. В это время в воздухе появились истребители противника И-96 и И-95. Через 10–15 минут, уже на обратном пути, наши стрелки-радисты заметили их на высоте 6,5 тыс. м. Так как один из поврежденных моторов работал не на полную мощность, мы шли на меньшей скорости, но плотным строем. Еще через 5 минут стрелок доложил, что справа приближаются два самолета противника И-96. Я увидел их справа в 100–150 м ниже нас, когда они занимали исходную позицию для атаки. Кроме того, было замечено еще 18 самолетов И-96, приближавшихся двумя девятками с левой стороны, а сзади — группа из семи самолетов И-95. Японские истребители стремились атаковать наши самолеты с разных направлений. Мы стали уходить с набором высоты и с пологим разворотом вправо, в сторону горы и подальше от линейных ориентиров, стремясь оторваться от основной группы истребителей противника. То обстоятельство, что мы все время набирали высоту, усложнило японцам условия боя. Истребители не имели возможности атаковать сверху. Я маневрировал скоростью: то снижал, то увеличивал ее. Одновременно по сигналу радиста делал отвороты и довороты в ту или иную сторону. Один самолет И-96, по всей вероятности ведущий группы, пристроился ко мне справа и шел все время в 10 м сбоку или в 5 м сзади, так что я видел лицо пилота. Японские летчики после заградительного огня переходили на правую сторону и атаковали по одному, стремясь попасть в «мертвый» конус и подлезть под стабилизатор какого-либо бомбардировщика. Этот маневр им также не удавался. Хорошая организация наблюдения, быстрый переход стрелков от верхних, турельных пулеметов к люковым, организованное взаимодействие стрелков-радистов (по принципу защиты соседнего самолета) помешали японским истребителям достичь успеха. Те истребители, которые осмеливались подходить на близкую дистанцию, были сбиты метким огнем наших стрелков. После атаки истребители спускались вниз, снова набирали высоту и готовились к повторным атакам. В этом бою, который продолжался более 50 минут, были сбиты и сгорели четыре японских истребителя. И-96 и И-95 так и не добрались до нас. Я все время не терял из виду своего преследователя, он так и шел рядом со мной на одной высоте. Сигналом конца воздушного боя послужила его последняя атака. Он задрал нос своего самолета, поднялся выше еще на 50–70 м и оказался позади меня метров на 30–40 и, на некоторое время потеряв меня из виду, стал переводить свой самолет в пикирование для атаки. Я следил за ним и в момент его перехода в пикирование отвернул свой самолет на 20° влево с сильным заносом хвоста. Правый самолет летчика Котова оказался выше меня, а левый (Анисимова) — ниже. В момент атаки японец был под нашим звеном и попал в зону выгоднейшего обстрела из люковых пулеметов. Он был сбит стрелками. После этого истребители противника сразу прекратили преследование, развернулись и ушли в свою сторону. У нас потерь не было, только один стрелок-радист был ранен в ноги, но продолжал бой. Потом на каждом самолете мы насчитывали от 20 до 70 пулеметных пробоин, но все дошли благополучно и сели на аэродром.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно