|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Я дрался с самураями. От Халхин-Гола до Порт-Артура | Автор книги - А. Кошелев

Cтраница 35

Особенно памятно мне грандиозное сражение 29 апреля 1938 года — я участвовал в трех войнах, но такого количества самолетов зараз в воздухе больше никогда не видел. Японцы поклялись сделать своему императору ко дню рождения подарок — стереть с лица земли временную столицу Китая город Ханькоу. В налете участвовали сотни вражеских самолетов. Мы поднялись им навстречу. Бой был страшный. Все небо — от горизонта до горизонта — было исхлестано пулеметными трассами. Японские летчики демонстрировали чудеса храбрости — даже будучи подбиты, пылая вовсю, сгорая заживо, их бомбардировщики не покидали строя. Но смогли прорваться лишь к концессионным заводам — сам город почти не пострадал. При этом японцы потеряли более полусотни самолетов; значительные потери понесли и наемники, воевавшие на стороне Китая, — американцы, французы, англичане, — почти половина их не вернулась из этого боевого вылета. Советская группа потеряла лишь двух летчиков. А ведь поначалу западные наемники смотрели на нас свысока — почти все они были опытными пилотами, матерые, седые, многие нам в отцы годились, а как дошло до дела — опозорились, струсили и решили возвращаться домой. Китайцы смогли ихудержать лишь пообещав платить прежнее огромное жалованье, не требуя участвовать в боевых вылетах (это было необходимо из политических соображений — ради демонстрации солидарности Лиги Наций с борющимся Китаем и чтобы Советский Союз не обвинили, что мы помогаем китайцам в одиночку). А так вся нагрузка по воздушной обороне свободных районов Китая легла на местных летчиков и на нас. Японцы, кстати, все-таки предъявили СССР претензии: мол, на каком основании советские граждане участвуют в боевых действиях без объявления войны. В ответ нарком иностранных дел Литвинов заявил, что наших военнослужащих в Китае нет, а если кто и воюет, то это эмигранты, недобитые белогвардейцы, ответственности за которых советское правительство не несет. Это заявление Литвинова, напечатанное во всех центральных газетах и фактически ставившее нас вне закона, мы восприняли очень болезненно. Да, китайское правительство платило нам большие деньги — по 500 долларов в месяц (это при том, что новенький «Форд» стоил около четырех сотен, отличный костюм — три доллара, а пообедать в китайском ресторане можно было за 10 центов), но сами себя наемниками мы, конечно, не считали — не за длинным долларом мы ехали в Китай, не ради денег сражались и умирали, так что нашему возмущению заявлением Литвинова не было предела. Должно быть, информация об этом дошла куда следует, потому что вскоре нас вызывают в советское посольство и сообщают, что слова Литвинова — это дипломатия, маскировка, что все обязательства остаются в силе, Советская Родина от нас не отказывается и в беде нас не бросит. Ну, мы поверили и успокоились. Тем временем подошел срок окончания нашей командировки. Мы уже совсем было собрались домой, уже сложили чемоданы — как вдруг тревога и приказ на взлет: получены сведения, что к нашему аэродрому приближается большая группа японских бомбардировщиков. Потрепали мы их тогда здорово — Гриша Кравченко раз за разом расстраивал их боевые порядки, а мы расстреливали отбившиеся от строя самолеты по одному. Только подожгли пятый бомбардировщик — смотрю, у меня стре лки в красном секторе: перегрев мотора, придется спешно, в одиночку, возвращаться на аэродром. И надо же такому случиться — на обратном пути, еще над оккупированной японцами территорией, сталкиваюсь с пятнадцатью вражескими истребителями И-96. Делать нечего — надо принимать бой. Мотор пока тянет — значит, у меня преимущество в скороподъемности и вооружении: я-то летал на пушечной модификации «ишака», а у японских истребителей лишь пулеметы винтовочного калибра. Навязываю им бой на вертикалях, использую огневое превосходство — при этом, конечно, понимаю, что шансов отбиться у меня мало. Правда, поначалу мне здорово везло: подбил четверых — то есть, может, и не сбил, но зацепил точно. Но тут и меня достали — длинная очередь прошла через весь фюзеляж, раздробив мне руку и ногу. От верной смерти спасла бронеспинка — мы их, кстати, устанавливали сами, — принявшая добрую дюжину пуль. Высота — больше четырех километров, атмосферное давление низкое, а кровяное — как на земле, так что кровь из ран хлещет фонтанами. Боль дикая, в глазах темно. Выхожу из боя крутым пикированием, ныряю в какое-то ущелье, несусь над извилистой горной речкой мимо отвесных склонов. От кровопотери окончательно отказывает зрение — все внизу сливается в сплошное зеленое пятно. Ну вот, думаю, и отлетался. И тут, не поверите, явственно слышу голос Гриши Кравченко — это при том, что радио на наших истребителях тогда не было. «Влево», — командует он, и я слепо доворачиваю влево. Потом: «Вправо», — и я ухожу вправо, буквально в метре разминувшись со скалой. Потом опять: «Влево», — и я уворачиваюсь от следующей. Так этот спасительный призрачный голос и провел меня сквозь все ущелье. Потом говорит: «Сейчас будем садиться». «Разобьемся!» — хриплю я. «Сядем, там есть место». И по его подсказке, за последним поворотом, я сажаю самолет «на брюхо». Удар и скольжение, песок в лицо. Кажется, ненадолго теряю сознание. Придя в себя, обнаруживаю, что умудрился приземлиться на крошечную — всего метров двадцать-тридцать в длину — песчаную отмель в излучине реки. Вот и не верь после этого в чудеса. С трудом выбравшись из кабины, перетягиваю жгутом левую руку — нога кровоточит меньше. Шатаюсь, как пьяный, уши заложены — то ли от рева мотора, то ли от потери крови, то ли от перепада высот. Потом гляжу — рядом, словно срезанные невидимой косой, беззвучно валятся ветки с кустов. Ничего не понимая, поднимаю голову — оказывается, это японские истребители пытаются с пикирования расстрелять меня из пулеметов. Прижимаюсь к скале и, кажется, вновь отключаюсь.

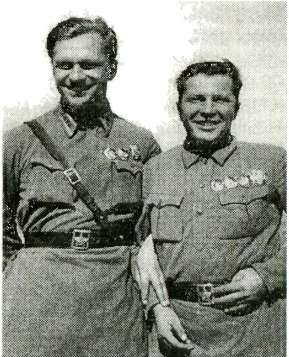

Григорий Кравченко (справа) год спустя на Халхин-Голе Когда очнулся, японцев уже не было — улетели. Зато, словно из-под земли, появились местные жители — наверное, наблюдали за воздушным боем и сбежались к месту моей вынужденной посадки. Я, признаться, плохо тогда соображал — в голове только крутилось, что я на оккупированной территории и что в плен нипочем не сдамся. Достаю из кобуры пистолет — благо правая рука цела и слушается. Людей вокруг все больше. Я прикладывая дуло к виску — врешь, думаю, не возьмешь. И тут сквозь толпу проталкивается человек в военной форме и в фуражке с восьмиконечной китайской звездой. Только тогда я поверил, что это свои, что спасен. Дальше помню плохо. Китайские товарищи вытащили меня из глубокого японского тыла на бамбуковых носилках, какими-то тайными горными тропами, в обход японских постов. Когда наконец добрались до неоккупированной территории, лечиться пришлось в частном американском госпитале — других в Ханькоу просто не было. Поскольку после ранения прошло уже несколько дней, рана на руке загноилась, началась гангрена, все врачи в один голос настаивали на ампутации, но я отказался наотрез и руку все-таки сберег. Хотя запястье навсегда осталось нерабочим — впоследствии приходилось летать, привязывая ладонь к сектору газа. Однако медицинскую комиссию удалось-таки обмануть, так что после Китая я воевал еще и на Халхин-Голе, и в Великую Отечественную.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно