|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Империя. От Екатерины II до Сталина | Автор книги - Петр Дейниченко

Cтраница 25

Перед революцией

На десятилетие перед Первой мировой войной пришелся небывалый расцвет литературы, живописи, театра, философской, религиозной и политической мысли. Поэты Серебряного века Александр Блок, Андрей Белый, Николай Гумилев, Игорь Северянин стали настоящими кумирами молодежи. Игорь Стравинский и Сергей Прокофьев создавали современную русскую музыку. Усилились религиозные искания, мистицизм переплетался с радикальными революционными идеями. Многие ожидали конца «буржуазной цивилизации», на смену которой, согласно распространенным тогда социалистическим учениям, неминуемо должно было прийти новое общество, основанное на социальной справедливости. Об апокалипсисе, о начале новой эры и обновлении мира говорили не только в политическом, но и в религиозномистическом смысле. Именно в это время в окружении императорской семьи появился сорокалетний «святой старец» – Григорий Распутин. Происходил Распутин из тобольских крестьян, в молодости попал под влияние секты хлыстов. Он обладал способностью подчинять себе волю других людей и, оказавшись в Петербурге, быстро обзавелся связями в высших сферах. Царская семья обратилась к Распутину с просьбой исцелить наследника престола, страдавшего неизлечимым заболеванием крови. Вскоре он приобрел огромное влияние на императрицу Александру Федоровну и часть придворных.

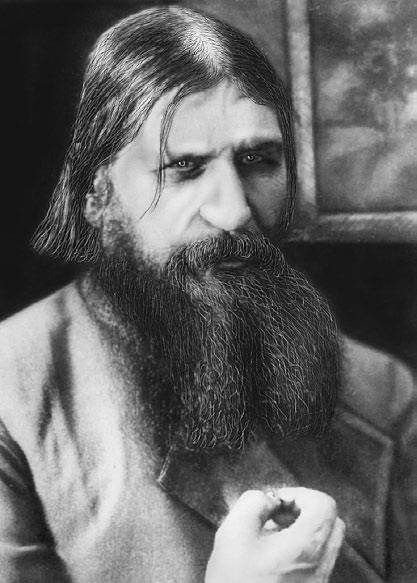

Г. Е. Распутин Распутин стал причиной неприязни царя к Столыпину. Николай II, с мистическим трепетом относившийся к собственной власти, завидовал успехам своего премьер-министра, который с каждым годом становился все популярнее. В общественном мнении стабилизация политической жизни и экономический рост связывался не с государем, а с премьером. Николай терпел это, когда дело касалось интересов государства. Но в 1910 году Столыпин настоял на удалении Распутина от двора – на том основании, что «старец» порочит царскую семью. Премьер-министр не знал или не хотел замечать, что отношения царицы со старцем были очень близкими. Александра Федоровна не простила Столыпину нападок на своего фаворита и убедила Николая II, говорившего, что лучше «десять Распутиных, чем одна истерика императрицы», отправить премьера в отставку. Быть бы Столыпину каким-нибудь наместником на Кавказе, но 1 сентября 1911 года он был убит. До сих пор неизвестно, была ли это удачная «акция» террористов или же Столыпина устранили по приказу свыше. Распутин вернулся в Петербург уже осенью 1911 года. Со смертью Столыпина реформы закончились. Но экономический подъем продолжался, и это позволило правительству, премьером которого был назначен В. Н. Коковцов, какое-то время сохранять внешнее благополучие в экономике. Однако политическая обстановка накалялась. Началось все с массовых манифестаций, последовавших после смерти Льва Толстого 7 ноября 1910 года. Участники их протестовали против смертной казни, за отмену которой боролся писатель. Затем начались студенческие волнения, перешедшие в длительную забастовку, охватившую многие университеты. Но поворотным моментом стал расстрел рабочих 4 апреля 1912 года в ходе подавления забастовки на золотых приисках Ленского золотопромышленного товарищества («Лензолото»), Погибли 270 человек. «Лензолото» было тесно связано с дворцовыми кругами, и потому общественное мнение немедленно возложило ответственность за расстрел на императора и его приближенных. Начались массовые забастовки. К этому времени рабочие в России были уже достаточно грамотны, и социалистическая пропаганда имела большой успех. В 1912 году газета большевиков «Правда», выходившая 40-тысячным тиражом, успешно распространялась на предприятиях. Свои газеты были и у других революционных партий. Идея классовой солидарности глубоко проникла в умы, и требования сибирских рабочих восприняли как собственные трудящиеся самых разных городов России. Они сами были в таком же положении: условия труда на подавляющем большинстве заводов и фабрик были крайне тяжелые. И хотя зачастую рабочие неплохо зарабатывали, в случае болезни или увечья им приходилось рассчитывать только на себя. В 1912 году существенно обострилась международная обстановка. На Балканах началась война между молодыми государствами, в которых кипели националистические чувства. Ее участники были слишком слабы, чтобы справиться с противником самостоятельно, и обращались за поддержкой к различным европейским странам. Между тем еще в 1907 году на II Международной конференции в Гааге по сохранению мира стало ясно, что Европа раскололась на два блока. Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия) противостоял Тройственному согласию (Франция, Россия, Великобритания). Любой конфликт между блоками мог привести к большой войне, поскольку нападение на одну из стран автоматически вовлекало в военные действия ее союзников. Но ни в Европе, ни в России опасности не замечали. Неизбежное произошло 15 июня 1914 года, когда в боснийском городе Сараево был убит австрийский эрцгерцог Фердинанд (Австрия присоединила Боснию и Герцеговину в 1908 году). Австро-Венгрия обвинив в организации убийства сербское правительство, предъявила Сербии ультиматум и 15 июля начала войну. На следующий день Николай II принял решение о мобилизации российской армии с тем, чтобы оказать на Австро-Венгрию хотя бы психологическое давление. Но 19 июля 1914 года войну России объявила Германия, а через несколько дней – Австро-Венгрия. Все в едином порыве стали на защиту отечества. Сотни тысяч человек пришли к Зимнему дворцу 20 июля, чтобы получить благословение императора. В патриотическом порыве Санкт-Петербург был переименован в Петроград. В городах громили немецкие магазины. В Государственной думе звучали речи с призывами забыть политические распри. Наступил звездный час молодой русской буржуазии, которой надоело засилье иностранного капитала (и в особенности – немецкого) и которая мечтала о свободном выходе в Средиземное море. К тому же в беде снова оказались православные братья – сербы. Патриотические чувства были настолько сильны, что мобилизация прошла быстро и организованно. Дезертиров практически не было, забастовки прекратились. Был провозглашен сухой закон – во имя победы государство отказалось от важнейшего источника доходов, а подданные – от соответствующего удовольствия. Вместе с тем в крупных городах все же состоялись и манифестации под антивоенными лозунгами. Поначалу военные действия складывались для русского оружия благоприятно. Но 18 августа наступление против Германии было остановлено при Танненберге. Немцы захватили в плен более 100 тысяч русских солдат, а в следующие несколько недель вытеснили русскую армию из Восточной Пруссии. Однако поражение русской армии помогло союзникам на Западном фронте: Германия не смогла перебросить туда подкрепления, и французы остановили продвижение немецких войск В австрийской Галиции успех русским войскам сопутствовал дольше. Они захватили большую территорию и взяли в плен более 200 тысяч человек. В сентябре 1914 года Германия вынуждена была сосредоточить на варшавском направлении 52 дивизии, но сдержать натиск русской армии австрийские и немецкие войска не смогли и после месяца жестоких боев отступили. В ноябре русские части двинулись в Силезию и Пруссию. Чтобы противостоять им, Германия перебрасывала силы с Западного фронта и терпела там неудачи. Поэтому весной 1915 года немецкое командование решило нанести основной удар по России. На Восточный фронт было брошено 13 новых дивизий и огромное количество артиллерии. К этому времени в русской армии, рассчитывавшей на трехмесячную кампанию, уже остро сказывалась нехватка вооружений и боеприпасов. Положение осложнялось тем, что на стороне германо-австрийского блока выступила Турция. В октябре 1914 года в Закавказье открылся еще один фронт. Проливы были перекрыты, и Россия лишилась практически всех портов: в ее распоряжении остались только Архангельск и Владивосток. Страна оказалась почти в полной блокаде, а российская промышленность еще не успела наладить производство необходимых вооружений. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно