|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Мои воспоминания. Брусиловский прорыв | Автор книги - Алексей Брусилов

Cтраница 91

Встретила меня громадная толпа солдат, бушующая и не отдающая себе отчета в своих действиях. Я въехал в эту толпу на автомобиле вместе с главнокомандующим ген. Клембовским и командующим армией и, встав во весь рост, спросил их, чего они хотят. Они кричали: «Хотим идти домой!» Я им сказал, что говорить с толпой не могу, а пусть они выберут нескольких человек, с которыми я в их присутствии буду говорить. С некоторым трудом, но все же представители этой ошалелой толпы были выбраны. На мой вопрос, к какой они партии принадлежат, они мне ответили, что раньше были социал-революционерами, а теперь стали большевиками. «В чем же заключается ваше учение?» – спросил я. «Земля и воля!» – кричали они. «А что же еще?» Ответ был короткий: «А больше ничего!» – «Но что же вы теперь хотите?» Они чистосердечно заявили, что воевать больше не желают и хотят идти домой для того, чтобы разделить землю, отобрав ее у помещиков, и свободно зажить, не неся никаких тягот. На мой вопрос: «А что же тогда будет с матушкой Россией, если вы никто о ней думать не будете, а каждый из вас заботиться будет только о себе?» На это они мне заявили, что это не их дело обсуждать, что будет с государством, и что твердо решили жить дома спокойно и припеваючи. «То есть, грызть семечки и играть на гармошке?!» – «Точно так!» – расхохотались ближайшие ряды.

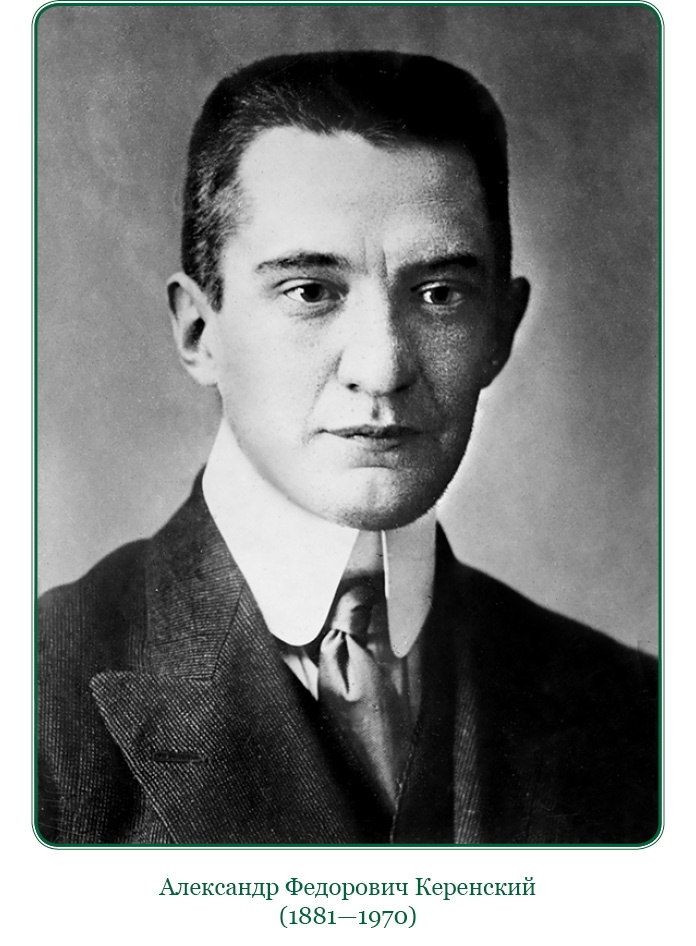

Итак, ни до чего я с ними договориться не мог, ибо хотя в то время главнокомандующие и назывались «главноуговаривающими», но уговорить их я не был в состоянии. Как и в других местах, они только обещали мне, что самовольно не уйдут со своих позиций и вернут обратно все свое выгнанное начальство. Большая часть их и выполнила данное обещание. Вспоминаю еще свое посещение 1-го Сибирского армейского корпуса, которым командовал генерал Плешков. Это было на Западном фронте. Я потому упоминаю именно об этом корпусе, что в течение всей войны он отличался безусловной храбростью и великолепно себя вел. Я хотел посмотреть, что из этого корпуса вышло. Они меня встретили бесшабашной толпой, окружая то место, где была трибуна, с которой я должен был говорить. На мое приветствие они громко рявкнули: «Здравия желаем!» Сейчас же объявились уже ранее выбранные представители, которые были уполномочены со мной говорить. На мои слова они ответили дружно и поклялись, что выполнят свой долг. При моем отъезде они меня провожали громким «ура!»… Но засим оказалось, что во время боя они сдали все свои позиции и ушли назад, не защищая их. Встретил я также свою 17-ю пехотную дивизию, бывшую когда-то в моем 14-м корпусе, приветствовавшую меня восторженно. Но на мои увещания идти против неприятеля, они ответили мне, что сами-то пошли бы, но другие войска, смежные с ними, уйдут и драться не будут, а потому погибать без толку они не согласны. И все части, которые я только видел, в большей или меньшей степени, заявляли одно и тоже: «Драться не хотим», и все считали себя большевиками. Из этих примеров видно, что армии в действительности не существовало, а были только толпы солдат, непослушных и к бою не годных. Когда Керенский приехал в Ставку, в качестве председателя Совета министров, стоявшего во главе Временного правительства, я ему заявил, что считаю армию более неспособной к боевым действиям и что ни я, ни кто-либо из других генералов не в силах будут вдохнуть в нее боевую мощь, без которой война невозможна. Но он не обратил внимания на мои слова. С этих пор я считал, что моя должность Верховного главнокомандующего излишняя, и, когда получилось известие о прорыве наших войск у Тернополя, я отнесся к этому довольно спокойно, ибо ничего иного не ждал. Керенский предложил мне подписать вместе с ним приказ по армиям с объявлением о восстановлении полевых судов и смертной казни за отказ от боя. Приказ этот я подписал [97], но спросил Керенского: «Кто же будет его приводить в исполнение? При настоящем состоянии умов солдат не только ни один не согласится стрелять в своих, но они перебьют всех офицеров, находящихся в суде». – «Ну, там это будет видно, что из этого выйдет, а я думаю, что это будет все-таки порядочная острастка», – сказал он. А я предполагал, что толку из этой угрозы никакого не выйдет, но не стал противиться настояниям его. Вскоре за тем Керенский вторично приехал в Ставку с требованием, чтобы я изложил мой план дальнейших действий на совещании, которое должно было у меня состояться по его же настоянию. Об этом совещании я уже говорил подробно в конце первого тома, упомяну только кратко, в чем оно состояло. Были приглашены генералы Алексеев, Рузский и главнокомандующие фронтами. Я заявил, что никаких новых требований войскам я не предъявлял и что решение действий на фронтах было установлено еще ген. Алексеевым, но что, в общем, я убежден, что никаких предприятий мы не в состоянии начать и что в лучшем случае мы удержимся на местах. Тут неприличная схватка Деникина с Керенским поглотила все остальные вопросы и оставила чрезвычайно тяжелое впечатление у всех присутствовавших. По окончании совещания все пошли ко мне обедать. Натянутость и фальшь в отношении меня были очевидны, хотя Керенский и старался затушевать свою интригу против меня, которая, впрочем, обнаружилась через сутки после его отъезда, когда я получил телеграмму о смещении меня с поста Верховного главнокомандующего и замене меня ген. Корниловым. Все подробности этого происшествия я описал в конце первого тома и теперь перейду к моим московским впечатлениям. Тотчас по окончании обеда и отъезда Керенского в Петроград я начал укладываться, так как был убежден, что мое увольнение с должности не замедлится. За несколько дней до этого совещания ко мне в ставку приезжал мой сын с молоденькой женой. Он только что тогда женился. Я писал в своей автобиографии подробно об этом несчастном браке. Теперь только скажу, что ко всем моим тягостным переживаниям того времени прибавилась еще тяжелая гирька от этого визита. Мне сразу тогда почуялась несуразность этого брака. Проводы в Могилеве, когда я покидал Ставку, носили характер чрезвычайной натянутости. В некоторых лицах, русских по чувствам людей, как в генеральских, офицерских, так и в солдатских погонах, я читал вопрос, недоумение, растерянность и удрученность. В большинстве же других – насмешку и злую иронию. Когда я еще был на перроне, а жена моя уже в вагоне у окна, до меня донесся ее громкий голос, обращенный к кому-то из знакомых: «Россия всегда при всех войнах много страдала от интриг в ее главных штабах и ставках, а теперь окончательно гибнет от них!» Я не мог не согласиться в душе с ее словами, но нашел их при данной обстановке бестактными, неловкими. В Орше нас догнал автомобиль, в котором прилетели проводить нас с великолепными букетами цветов К. И. Величко и два брата Сучковы. Впечатление от короткого с ними разговора явно показало их монархические чувства. Впоследствии оба эти брата, честные русские люди, были расстреляны большевиками. Когда они были в «школе маскировки», умный Троцкий сказал впервые про всю это школу, что она подобна редиске: сверху красная, а внутри белая. А потом эту остроту много раз повторяли при всяких поводах.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно