|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Русский Галантный век в лицах и сюжетах. Kнига вторая | Автор книги - Лев Бердников

Cтраница 4

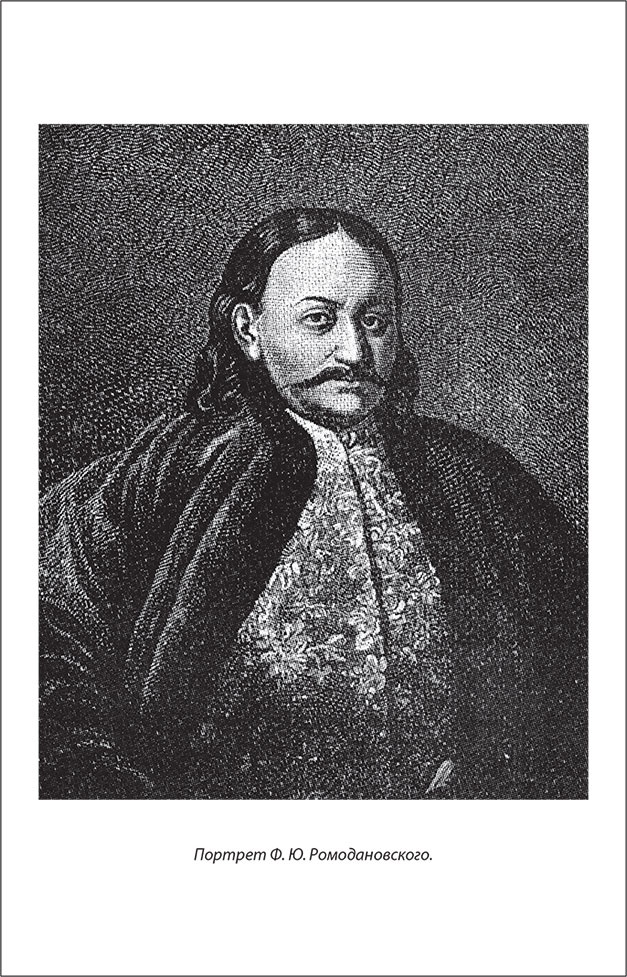

Но – свято место пусто не бывает! – вскоре был найден новый князь-папа, дворянин Петр Бутурлин. Ему-то от почившего в бозе Зотова перешла вместе с шутовскими атрибутами и жена Всешутейшего патриарха – Анна Еремеевна. Лютый и преданный. Федор Ромодановский

Существует легенда, о которой поведал панегирист Петра Великого Андрей Нартов. После поражения под Нарвой царь был озабочен нехваткой денег на артиллерию для новых баталий с неприятелем. В смятении духа он решился было переплавить на пушки церковные колокола, как вдруг к нему обратился почтенный старик (царь называл его “дедушкой”): “Успокойся!.. Я помощь государству в такой крайности учинить должен… Пойдем теперь, но не бери с собой никого”. Под покровом ночи они прокрались в палату Тайного приказа, где “дедушка” подвел Петра к массивной железной двери. Заржавевший от времени замок с трудом поддался и “к несказанному удивлению, увидел его величество наваленные груды серебряной и позолоченной посуды и сбруи, мелких серебряных денег и голландских ефимков… множество соболей, прочей мягкой рухляди, бархатов и шелковых материй”. Растроганный царь благодарил верного слугу и недоумевал, откуда сии сокровища. “Когда родитель твой царь Алексей Михайлович в разные времена отъезжал в походы, – ответствовал “дедушка”, – то по доверенности своей ко мне лишние деньги и сокровища отдавал на сохранение мне. При конце жизни своей, призвав меня к себе, завещал, чтоб я никому сего из наследников не отдавал до тех пор, разве воспоследует в деньгах при войне крайняя нужда. Сие его повеление наблюдая свято и видя ныне твою нужду, вручаю столько, сколько надобно…”.

Уточним: “дедушкой” именовался не кто иной, как князь Федор Юрьевич Ромодановский (1640–1717) – глава зловещего Преображенского приказа, князь-кесарь Всешутейшего, Сумасброднейшего и Всепьянейшего собора и начальник Первопрестольной русской столицы в одном лице. Прямые потомки славного Рюрика, князья Ромодановские были особенно обласканы царем Алексеем Михайловичем. И дед, и отец князя получили при “тишайшем” высокие боярские чины. Когда под Москвой, в селе Преображенском, был создан государев Тайный приказ с его многочисленными подземными темницами и пыточным арсеналом, то руководство им было доверено Ивану Ивановичу Ромодановскому и фактически стало наследственным делом для всей его семьи. И отец нашего героя, Юрий Иванович, пользовался неограниченным доверием царя, был его любимцем и другом. При дворе находился сызмальства и Федор Ромодановский, ставший в 1675 году комнатным стольником. Потому привязанность к нему царя Алексея была велика. Но подлинное возвышение нашего героя началось при Петре I. И символично, что Федор пестовал будущего российского императора буквально с колыбели. “Когда в 1672 году праздновалось рождение Петра Алексеевича, – сообщает историк, – то в числе десяти дворян, приглашенных к родинному столу в Грановитой Палате, князь Федор Юрьевич Ромодановский показан первым”. В первый же год вступления юного монарха на престол Ромодановскому, “мужу верному и твердому”, доверяются весьма ответственное задания – подавление стрелецкого бунта, а затем надзор за мятежной царевной Софьей, заключенной в Новодевичий монастырь. Одновременно он становится и неизменным участником марсовых и нептуновых потех, столь любимых Петром. Так, осенью 1690 года потешные полки и дворянская конница под водительством Федора – “генералиссимуса Фридриха” побила армию другого “генералиссимуса” – Ивана Бутурлина, состоявшую из ненавистных царю стрельцов. Те же “генералиссимусы” возглавляли армии в потешном сражении осенью 1694 года, вошедшего в историю как Кожуховские маневры, где опять солдатские полки вкупе с рейтарами и драгунами Петра I сошлись со стрельцами… “Марш [армий] носил шутовской характер, – отмечает историк Николай Павленко. – Впереди Ромодановского маршировала рота под командованием царского шута Якова Тургенева. Ей предстояло сражаться под знаменем, на котором был изображен герб Тургенева – коза… Впереди Преображенского полка шли артиллеристы, среди них бомбардир Петр Алексеев [сам царь – Л.Б.]. В шествии участвовала рота в составе 25 карлов. Вся эта процессия двигалась под шум барабанов, флейт и литавр”. Победа осталась за войсками Ромодановского, которого называли “королем Пресбургским”. Всем участникам маневров этот “король”-триумфатор закатил великолепный пир. Князь Федор Юрьевич был лют к тем, кого считал изменниками, бунтовщиками и предателями России. Неслучайно при Петре он возглавлял Преображенский приказ, ведавший политическим сыском, то есть был главным палачом державы. Одно его имя наводило на окружающих ужас и трепет. “Сей князь был характеру партикулярного, – свидетельствует князь Борис Куракин, – собою видом, как монстр, нравом злой тиран, превеликий нежелатель добра никому, пьян во все дни, но его величеству верный так был, как никто другой”. Кстати, о пьянстве: сам царь, относившийся к алкоголю, мягко говоря, терпимо, корил в письмах князя за то, что тот слишком часто “знался с Ивашкой Хмельницким” (то есть пил горькую запоем). “Неколи мне с Ивашкою знаться – всегда в кровях омываемся”, – оправдывался этот заплечных дел мастер. Историки говорят об особом “пыточном таланте” Ромодановского, о том, что жестокостью он превосходил самого царя, который иногда называл его зверем и выражал возмущение (возможно, показное) его “кровопийством”. Розыск в подвалах приказа он вел под хмельком, осушив полштофа “бодрянки”. И ежели кто в лапы Федору Юрьевичу попадался, тот заранее должен был готовиться к отходной. Ромодановский подвергал обвиняемых самым безжалостным пыткам. “С дедушком нашим, как с чертом вожуся, – писал по этому поводу Петр, – а не знаю, что делать. Бог знает, какой человек! Он казнил множество воров и убийц, но, видя, что злодеяния продолжаются, велел повесить за ребра двести преступников”. Известно, что князь собственноручно отрубил головы четырем стрельцам. Неслучайно, путешествуя по Европе, Петр послал ему из Митавы в подарок адскую машину (он назвал ее “мамура”) для отсекания голов. И Ромодановский не без удовольствия отписал царю, что этой “мамурою” уже обезглавлены два человека. Даже мрачноватый дом князя, что находился рядом с Преображенским приказом, на Моховой, у Каменного моста, люди старались обходить стороной. Устрашали и герб Ромодановского на воротных столбах с черным драконом на золотом поле, и темные оконные занавески, подвешенные на клыки кабана, убитого князем на охоте (а стрелком он был знатным!). Судачили, что во дворе вырыты пыточные казематы: “с одной стороны там были железные решетки, через которые узникам просовывали еду, а с трех других сторон, чтобы предупредить возможность побега, был глубокий ров, где жили медведи, и предание гласит, что приговоренных к смерти, иногда еще живых, бросали в ров на съедение медведям!” А в покоях дома располагались клетки с говорящими скворцами, один из которых явственно голосил: “Дядя, водочки!”. На дворе Ромодановского были приняты диковатые шутки: гостей встречал специально обученный медведь, который подносил каждому на подносе кубок перцовки. И если несчастный тушевался или отказывался пить, косолапый нещадно драл гостя, на что хозяин лишь усмехался: “Медведь знает, какую скотину драть!”. Рассказывают, что эту медвежью забаву Петр I приспособил к пользе государственной: тот, кто в объятиях зверя праздновал труса, на царскую милость мог больше не рассчитывать. Такому унизительному испытанию подвергся и Павел Ягужинский, будучи уже генерал-адъютантом: взяв из лап косматого чарку, он осушил ее одним махом; зверь, однако же, не отпускал его. Тогда Ягужинский со всей мочи ударил медведя в промежность и спокойно сел за стол. На следующий день Ромодановский докладывал царю: “Твой Ягужинский зашиб моего Мишуту. Но скажу тебе, как перед образом, – орел!”. (Показательно, что А. С. Пушкин, занимавшийся углубленно историей Петра Великого, в своем романе “Дубровский” воссоздаст характерную сцену травли гостей ученым медведем.)

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно