|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Русский Галантный век в лицах и сюжетах. Kнига первая | Автор книги - Лев Бердников

Cтраница 92

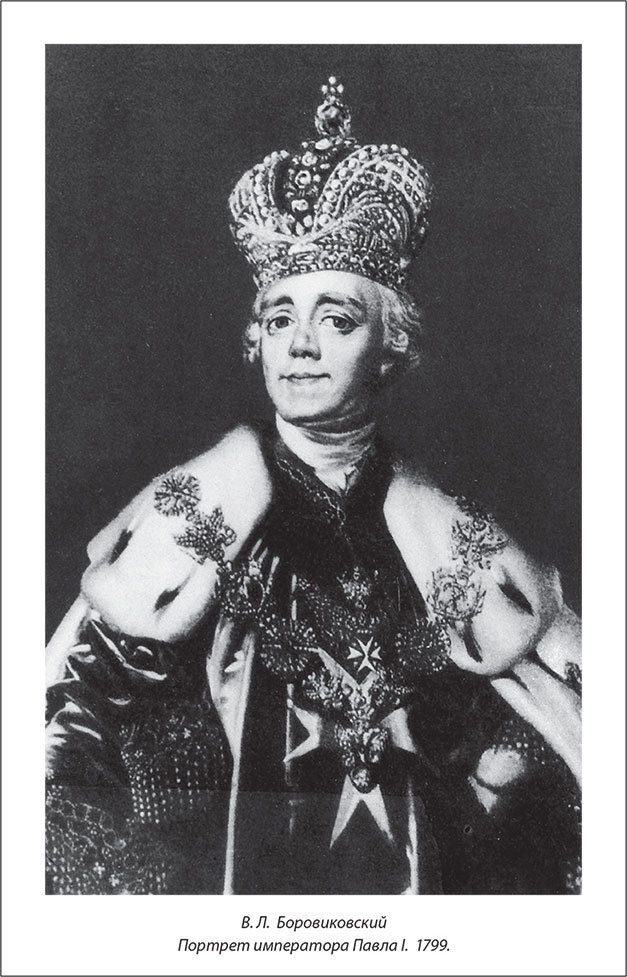

Возлюбивший роскошь, Александр Борисович был, однако, похоронен “без всякой пышности” в Павловске 29 августа 1818 года; на церемонии присутствовали только близкие. В их числе благоволившая к князю вдовствующая императрица Мария Федоровна, которая повелела поставить памятник с барельефом князя и скромной надписью “Другу супруга моего”. Эта эпитафия обладает известной точностью: ведь в историю Куракин вошел, прежде всего, как сподвижник “Русского Гамлета”. Тирания моды. Павел I

В известном кинофильме “Тот самый Мюнхгаузен” (автор сценария Григорий Горин, режиссер Марк Захаров) перед нами предстает герцог (его играет актер Леонид Броневой), озабоченный прежде всего одеждой подданных. “Как вы думаете, где мы будем делать талию? – вопрошает этот титулованный модельер. – Два ряда выточек слева, половина справа. Я не разрешу опускать талию на бедра. В конце концов мы – центр Европы… Рукав вшивной… Лацканы широкие”. Справедливости ради отметим, что обостренное, гипертрофированное внимание к костюму – это не просто карикатурная черта незадачливого правителя. В российской истории XVIII века по крайней мере два монарха – Петр Великий и Павел I, стремившиеся регламентировать все стороны жизни государства, строго предписывали подданным, какое платье им следовало носить. Оба императора присвоили себе право вводить, разрешать или запрещать ту или иную моду на одежду и прическу. Однако, по словам Александра Каменского, “в повышенном внимании к регламентации внешнего вида у Петра стояло стремление к европеизации, то есть к изменению, новации, в то время как у Павла – к унификации, единообразию”.

Мы говорили уже о том, что некоторые виды одежды (русское платье, “гишпанские камзолы” и панталоны) категорически запрещались Петром. И эта практика объвлять те или иные виды костюма вне закона была продолжена преемниками российского императора. Своего апогея она достигла у его правнука – Павла I. Петр Первый был всему начало; Но с Павлом Первым воссияло В России счастие людей. Вовек, вовек неразделимы, Вовеки будут свято чтимы Сии два имени царей! — провозглашал Николай Карамзин в подносной оде 1796 года Павлу I. И действительно, Петр I был для Павла Петровича идеалом человека и монарха: подражанию великому прадеду его учили с детства. Своеобразный памятник этому подражанию – воздвигнутая по приказу Павла конная скульптура Петра работы Бартоломео Карло Растрелли (перед фасадом Михайловского замка) с лаконичной надписью на пьедестале – “Прадеду правнук”. Показательно, что Василий Ключевский назвал Павла Петровича “маленьким Петром Великим”. Поистине в петровском духе Павел неуклонно трудился на царстве: наряду с реформами государственного управления, армии, законодательства, он осуществил революционные изменения и в одежде подданных. Один из современников писал, что история не знает перемены более резкой, более внезапной, чем та, которая совершилась по воцарении Павла I. Все изменилось менее чем за сутки: одежда, прически, походка, выражение лиц. Прежде всего, императором были категорически запрещены детали костюма, даже в отдаленной степени напоминавшие моды Французской революции и Директории (существенно повлиявшие, как говорит американский ученый Квентин Белл, на развитие мирового костюма). Историки, помимо знаменитых красных колпаков, включают в эти моды панталоны и жилеты (часто трехцветные), фраки причудливого фасона, куртки, едва доходящие до поясницы, круглые шляпы и высокие цилиндры, высокие сапоги с цветными отворотами, башмаки со шнуровкой вместо пряжек. Гонение Павла на подобную одежду тем понятнее, что именно революционную Францию он считал наиболее опасной для такого “устроенного государства”, как Россия. Граф Федор Головкин вспомнил впоследствии: “Французская революция произвела на него сильнейшее впечатление: он был от нее в ужасе. Однажды он мне сказал: “Я думаю о ней лихорадочно и говорю о ней с возмущением”. Павел, воспитанный с детства в духе охватившего тогда русское общество пристрастия ко всему французскому, в совершенстве знал французский язык и литературу, а нравы и вкусы этой страны “воспринял в свои привычки”. Но страшная смерть Людовика XVI и Марии Антуанетты, которые еще недавно, в 1782 году, торжественно и весело принимали его, тогда еще великого князя, в Париже, оставили в душе Павла Петровича неизгладимое впечатление. К тому же хлынувшая в Россию толпа французских эмигрантов, ищущих покровительства и средств на жизнь, проповедовала реакцию и абсолютизм. Во всем видел Павел революционный дух, везде чудились ему якобинцы. Вот лишь некоторые указы того времени о недопустимости ношения того или иного вида одежды: 13 января 1797 года – запрещение носить круглые шляпы. 1 октября 1798 года – запрещение неслужащим носить шинели с разноцветными и отложистыми воротниками. 25 декабря 1798 года – запрещение офицерам носить шубы и муфты. 2 апреля 1799 года – запрещение мужчинам носить тупей (взбитый хохол на голове). 6 мая 1799 года – запрещение дамам носить через плечо разноцветные ленты. 17 мая 1799 года – запрещение мужчинам носить широкие букли. 12 августа 1799 года – запрещение носить бакенбарды. 28 ноября 1799 года – запрещение дамам носить синие сюртуки с кроенным воротником и белой юбкой. 19 марта 1800 года – запрещение мужчинам носить жилеты, куртки, панталоны, фраки, толстые галстуки. Запретительные указы Павла подражают установлениям Петра I о бритье бород и запрещении долгополых одежд. Добавим к названным и указ об испанском костюме: эта одежда, культивирующая праздность, была столь же неприемлема для динамичной эпохи Петра, как круглые шляпы, фраки, жилеты и другие якобинские жупелы были органически чужды режиму Павла. По мысли последнего, подражание в безделицах – свидетельство готовности подражать в деле: поэтому он так немилосердно гнал из России новейшие французские моды. Якобинство в костюме трактовалось им как намерение последовать французам в “свободе, равенстве, братстве”. (Кстати, сами эти слова, наряду с такими, как “гражданин”, “отечество”, “представитель” были им категорически запрещены). Наказание для ослушников царских повелений было весьма суровым. “Достаточно было императору где-нибудь на улице заприметить жилет, – вспоминает Дарья Ливен, – тотчас его злосчастный обладатель попадал на гауптвахту”. Нередки были случаи, когда новоявленных “якобинцев” лишали чинов и ссылали в Сибирь. Ретивые полицейские бесцеремонно срывали круглые шляпы, а всякого, кто воспротивится, было приказано бить по голове; затем проштрафившегося доставляли в участок. Виновному полагалось 100 палок за такое преступление. За ношение круглой шляпы из России в декабре 1796 года был даже выслан поверенный в делах Сардинии. Рвали в клочья и другую “неуказную” одежду – фраки, куртки, жилеты и т. д. И никакие объяснения в расчет не принимались. Рассказывали (как образчик гуманности Павла), что однажды, увидев офицера в неуставной шубе, он не стал примерно наказывать нарушителя, а ограничился лишь тем, что отдал его шубу местному будочнику…

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно