|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Капитализм под копирку. Иллюзии эффективных менеджеров | Автор книги - Виктория Дубицкая

Cтраница 49

А вот на шкале «избегания неопределенности», по которому Россия дает такие высокие показатели, что не хватает шкалы Хофстеде, предпринимательская программа Маркелова оказалась бы вровень с Америкой. Это ведь Андрей придумал ставить перед подчиненными слабоструктурированные задачи. Это ведь он любил предложить будущему руководителю подразделения, готовому решать предложенную головоломку, самому определить, что ему для этого нужно: сколько и каких работников, какой фонд заработной платы, какие организационные ресурсы. Все это ему дать и только спросить, когда проблема будет решена. А потом попросить самого наметить точки контроля. И вот в этих временных точках проверить, а достигнут ли результат. Это ведь его банк три года работал без единой должностной инструкции. Это ведь он сам называл себя руководителем с пустым содержанием, а значит, никогда и никому не подсказывал, как достигать поставленных целей, а только объяснял, какие цели он перед ним ставит. Он руководил банком, а не каждым подчиненным. А потому к «Прима-банку» полностью подходит образ флотилии, когда цели определены, но как их уничтожить и как при этом сохранить в бою свой корабль на плаву, каждый капитан и каждый экипаж решает сам. И между культурой «Прима-банка» времен Маркелова и индексом России поместится вся Хофстедова шкала «избегания неопределенности». Быть наемником или экспертом – по этой шкале «дистанции власти» «Прима-банк» окажется с Россией на одном полюсе. Как и с Америкой тоже. Здесь мнение каждого учитывалось, и уважения к своему мнению требовал каждый работник, впрочем, только до того, как решение будет принято. Решения в банке выполнялись, обсуждать было поздно. Но в целом по трем из четырех шкал Маркелов реализовывал предпринимательскую программу, по ценностной составляющей радикально отличающуюся от культурной среды. В «Прима-банке» он создавал русскую Америку, внушая своей команде уверенность, что это возможно. Он не просто развивал банк, он строил другое, отличное от окружения общество и был вынужден отбирать не просто профессионалов, а совершенно особых людей, людей своего, примовского типа. В любой культуре они есть, вопрос только, как много их найдется. Дефицит людей с подходящими Андрею ценностями стал ощущаться, когда размеры штата перевалили за полторы сотни. Когда новых работников он перестал набирать сам. Корпоративная культура узкого круга единомышленников Андрея Маркелова стала размываться. А после пережитого командой кризиса он и сам стал выстраивать более жесткую и функциональную систему управления, рассчитанную уже не на людей особых ценностей, а на «универсального» работника. Но в банке остались его единомышленники, носители особой примовской системы ценностей, которые были с Андреем со времен «героического» периода становления банка. А потому корпоративная культура «Прима-банка», уже в мифологизированном виде, как и всякая социальная память, жила, пока Маркелов был в банке, поддержанная грамотно выстроенной системой управления. Уникальность культуры «Прима-банка» середины 90-х в том, что она существовала. Существовала в окружении других культур, в сильно отличающейся, даже враждебной ценностной среде. Возможно, тогда вообще был период большого разнообразия культурных образцов, из которых время выбрало и оставило массово приемлемые варианты. Не лучшие. И не самые подходящие для экономического развития. Где ты, русская Америка?

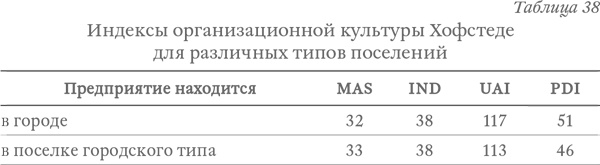

Можно ли уйти от этой российской формулы «солидарность, лояльность, субординация, ответственность»? Особенно от столь нежелательного стремления везде выстраивать иерархии и отдавать высшему руководству право принимать все решения. Можно ли в пространстве или во времени увидеть другую Россию? Ну, скажем, Россия велика; если в ней живет множество народов, то, возможно, и организационных культур сосуществует хотя бы не одна? Вопрос любопытный. Мы проверили эту гипотезу о существовании на территории России нескольких организационных культур, создав разные территориальные подвыборки работников «Росэнергосети». Выборки были сделаны по экономическим районам и объединяли респондентов, живущих в больших и малых городах и поселках городского типа (чаще это были поселки энергетиков, в советское время специально построенные для работников этой отрасли). Все региональные выборки практически одинаковы по должностному и возрастному составу. Они отличаются по размерам и типу поселений, в которых находятся предприятия. Однако этот фактор в целом не оказывает влияния на значение индексов организационной антропологии, и в рамках нашего исследования этим фактором мы вправе пренебречь (таблица 38). Наиболее показателен с точки зрения различения экономических районов России как носителей разных культур деловых отношений индекс «фемининность – маскулинность» (MAS) или, как было показано в приведенном выше анализе, «солидарность – достижение». Здесь самый большой разброс показателей – от MAS = 13 Волго-Вятского района до MAS = 48 Уральского (таблица 39). Кроме Волго-Вятского района (MAS = 13) явно фемининную культуру, культуру солидарности демонстрирует Центрально-Черноземный (MAS = 17) район. Маскулинную культуру, ориентированную на личное достижение, мы находим, пожалуй, только на Урале (MAS = 48), хотя индексы Восточно-Сибирского (MAS = 41) и Западно-Сибирского (MAS = 39) районов также значительно выше, чем показатели фемининных экономических районов.

Если объединить районы европейской части (все до Урала), с одной стороны, и все остальные районы России (Урал, Сибирь, Дальний Восток) – с другой, то получим еще один интересный результат. Европейская часть России оказывается фемининной, ориентированной на солидарность, ее индекс MAS = 23. Восточные территории населяют люди несколько более маскулинные, ориентированные на достижение, MAS = 41. Объяснение этому найти, кажется, несложно. Достаточно вспомнить, что по переписи 1897 года в европейской части Российской империи проживало 95 % ее населения, а за Уралом только 5 %. Три четверти населения европейской России при этом жило за счет доходов от земледелия, а это в прошлом крепостные крестьяне, а после 1861 года общинники, к началу ХХ века жившие в условиях аграрного перенаселения, традиционного весеннего голода и все увеличивающихся размеров податей, за выплату которых отвечала община, в которую входили неплательщики. За Уралом не было крепостного права, эти земли заселялись принципиально иным способом и до, и после столыпинской реформы. Основное население сегодняшних Сибири и Дальнего Востока пришло туда уже после революции, частью в результате различных социальных программ, частью в результате эвакуации. Во все времена за Урал переселялась наиболее подвижная доля населения России. Еще одно объяснение этому различию между культурой европейской и азиатской части России можно искать в последствиях Великой Отечественной войны. Оккупация и близость фронта, мобилизация одних и эвакуация других, возможно, истощили пассионарный запас населения европейской территории России.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно