|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Капитализм под копирку. Иллюзии эффективных менеджеров | Автор книги - Виктория Дубицкая

Cтраница 43

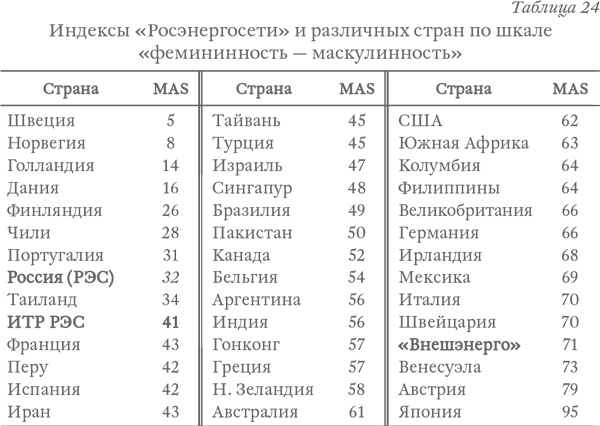

Интересно и другое. В РЭС существовало подразделение (назовем его «Внешэнерго»), занимавшееся внешнеэкономической деятельностью. Этот коллектив полностью собран из людей, сформировавшихся профессионально в постсоветскую эпоху. Это в основном финансисты, экономисты, менеджеры с опытом работы в бизнесе. «Внешэнерго», в котором доля тех, кто считает себя успешным человеком и уверен, что в ближайшие годы их материальный уровень возрастет, значительно больше, чем в РЭС, имеет и более высокий индекс маскулинности – MAS = 71. Ориентация на достижение, причем индивидуальное достижение, – черта новой российской бизнес-культуры. Эта же тенденция подтверждается и результатами исследования, проведенного под руководством В. А. Ядова. Низкий индекс на шкале «фемининность – маскулинность» (MAS = 2), полученный в исследовании машиностроительных заводов, на самом деле скрывает большой разброс результатов: от MAS = –36 для завода в Самаре, находящегося на грани развала, до MAS = 68 для руководителей и специалистов завода в городе Волжске, где новый менеджмент реализует стратегию быстрого развития. Таким образом, бизнес вербует людей с типом мотивации, значительно отличающимся от той, которая преобладает в старых коллективах. Более мотивированные на достижение работники вымываются из малоперспективных отраслей и мигрируют в зоны экономического роста. Этот процесс естественен, как закон движения любых ресурсов в экономике. Остается понять, приведет ли он к эволюции культуры в целом? Возможен ли процесс модернизации экономики без такой культурной переориентации? Ведь к экономически развитым странам относятся и страны с фемининной культурой, страны Северной Европы. Измерение 2. «Коллективизм – индивидуализм». Лояльность в обмен на гарантии, или Независимость на рынке труда

Шкала «коллективизм – индивидуализм» самая загадочная из всех измерений Хофстеде. Понимание того, какой же аспект культуры измеряет эта шкала, особенно затруднено в России, поскольку термин «коллективизм» имеет у нас устойчивые коннотации. Да и у самого Хофстеде этот термин интерпретирован нетривиально. Зашифрованность этого измерения в том, что вопросы анкеты, используемые для формулы индекса, не связаны ни с индивидуализмом, ни с коллективизмом. А ведь это единственное измерение организационной культуры, где США точно маркируют один из полюсов (IND = 91). Шкала как бы измеряет дистанцию других национальных культур от организационных норм Америки. Чтобы разобраться в том, что же такое индивидуализм и коллективизм в организационной антропологии, начнем с формулировок вопросов, входящих в этот индекс. Все вопросы этого блока говорят о мотивах выбора идеального места работы. «Индивидуалисты» в организационной антропологии – это те, кто идеальным считает место работы, предоставляющее разнообразие и риски в работе и оставляющее «достаточно свободного времени для личной и семейной жизни». Именно из-за веса в общем факторе, который имеет вопрос о важности свободного времени, шкала и названа измерением индивидуализма. При этом гарантия найма и физические условия труда для индивидуалистов не важны. Люди коллективистской культуры, напротив, склонны соглашаться с тем, что организация, в которой они работают, распоряжается даже их свободным временем в обмен на другие преимущества, а именно стабильность найма и комфортность (в буквальном смысле удобного и красивого офиса) условий. Первоначально в блок вопросов входила и оценка такого признака идеального места работы, как предоставление организацией своим работникам возможности бесплатно, за счет компании, получать профессиональное образование. Вот такое смешение ресурсов организации и работника (организация распоряжается свободным временем работника, а работник использует финансы компании для повышения образовательного уровня) и дало Хофстеде основание для того, чтобы назвать этот полюс шкалы коллективизмом. По утверждению Герта Хофстеде, индекс индивидуализма довольно точно ранжирует страны по уровню материальной жизни, измеренного как доля валового национального продукта, приходящегося на душу населения. На полюсе «индивидуализма» оказались все богатые, экономически развитые страны западной цивилизации, а на полюсе коллективизма – все остальные, то есть развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки. И, воспользовавшись этим, Хофстеде смело описывает измерение «коллективизм – индивидуализм» в терминах противопоставления западной и восточной цивилизации: самодостаточность и обособленность личности в странах западного мира противопоставляются несвободе индивида, его зависимости от социума на Востоке. В целом получается почти так же красиво, как за сто лет до этого у Шпенглера. Насколько это убедительно, каждый решит сам. «Коллективизм, – дает определение Герт Хофстеде в глоссарии к книге “Software of the Mind”, – присущ обществам, в которых люди с самого рождения интегрированы в жесткие, сплоченные группы, которые на протяжении всей жизни человека продолжают защищать его в обмен на безусловную лояльность» [49]. Не правда ли, этому определению точно соответствуют индийские касты, однако Индия находится в середине шкалы «коллективизм – индивидуализм» (IND = 48). Соответствие можно найти и в социальном делении феодального общества. Но где же найти буквально такое общество сегодня? Поэтому в описании самих индексов Хофстеде говорит уже о других группах, к которым человек по рождению не принадлежит, но ресурсами которых может пользоваться «в обмен на лояльность». При этом речь идет не о производственном коллективе, а, напротив, о тех сообществах, которые влияют на производственные решения извне. Здесь больше подошло бы слово «клан» или даже «мафия». Но это ли качество измеряется методикой Хофстеде? Индивидуализм, в свою очередь, Хофстеде определяет как свойство обществ, в которых связи между индивидами слабые, от каждого ждут, что он будет заботиться о себе и своей семье самостоятельно. В определении этого полюса своей шкалы Хофстеде подчеркивает состязательность, конкуренцию, независимость поступков индивида. Другими словами, на полюсе коллективизма все то, что сдерживает развитие рыночной конкуренции, а следовательно, и экономическое развитие в целом, на полюсе индивидуализма – наоборот, все, что рыночную экономику толкает вперед. Причины отсталости целых народов нужно, получается, искать в их национальном характере. Как говорится, вот и приехали! В конце концов, и расовые теории XIX века выглядели вполне научно. Попробуем все-таки вернуться к рассмотрению происхождения данного измерения. И вспомним, что в качестве измерительного инструмента в исследовании IBM выступала не только анкета Хофстеде, но и сама корпорация. Именно она сформировала особенности выборки. Хофстеде имел дело не просто с жителями разных стран, а с работниками IBM, живущими в очень разных экономических условиях. Представление об идеальном месте работы сотрудники филиалов этой кампании в США и, скажем, Индии формулируют по-разному. Продавец компьютеров в Нью-Джерси хотел бы иметь больше свободного времени для личной и семейной жизни, а также больше разнообразия в работе. Продавец тех же компьютеров в Бхопале хотел бы гарантий сохранения своей занятости (он боится стать одним из армии индийских безработных) так же, как и условий работы, которые предоставила ему компания (на фоне национальных особенностей просто шикарных, а потому чрезвычайно престижных). Продавец компьютеров в Нью-Джерси работает, напротив, в не самом престижном и невысоко оплачиваемом месте и к тому же активно подыскивает себе что-то более достойное и доходное. Продавец компьютеров в Бхопале имеет дефицитное, статусное, высокооплачиваемое место работы, а за эту привилегию ему не жаль и переработать. Одна и та же работа в одной и той же компании в разных странах обеспечивает разный материальный уровень, требует разного образования, гарантирует разный социальный статус. И все это связано, увы (или к счастью!), не с национальной культурой, а с состоянием рынка труда.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно