|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Управленческие решения | Автор книги - Юрий Лапыгин , Денис Лапыгин

Cтраница 32

Движение информации по каналу связи называется информационным потоком. Модель информационных потоков организации приведена на рис. 8.1. По каналу обратной связи в управляющую подсистему (систему менеджмента) кроме информации о состоянии управляемых подсистем также поступает информация о воздействиях ближней внешней среды (поставщики, потребители, конкуренты) на различные подсистемы организации. На рис. 8.1 показано, что анализ информации – одна из подфункций всех функций менеджмента (планирования, организации, мотивации и контроля), обеспечивающая их выполнение.

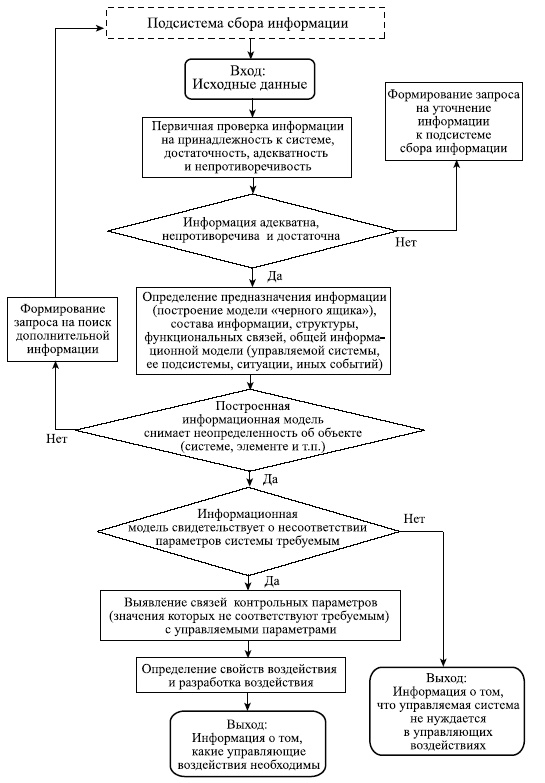

Рис. 8.1. Модель информационных потоков организации Общий алгоритм анализа информации может выглядеть так, как это показано на рис. 8.2. До тех пор пока исходные данные не будут проверены на соответствие перечисленным выше требованиям, их нельзя считать достоверными.

Рис. 8.2. Модель алгоритма анализа информации После того как данные признаются информацией, на их основе строятся модели организации, ее подразделений, иных систем или подсистем; проблемной ситуации, ситуации кризиса и т. п. событий. Вначале строится модель «черного ящика», затем модель состава, модель структуры и в финале модель «структурной схемы». Построенные модели проверяют на то, снимает ли получившаяся информационная модель неопределенность. Если модель не снимает неопределенность, то необходима дополнительная информация; если снимает, то сравнивают контрольные параметры системы с требуемыми; если расхождение в допустимых пределах, то это означает, что управляемая система не нуждается в воздействии управляющей. Если обнаруживается расхождение параметров, то определяют, какие управляющие параметры влияют на параметры, по которым обнаружено отклонение, и разрабатывают мероприятия по необходимым управляющим воздействиям. 8.2. Метод экспертного оценивания

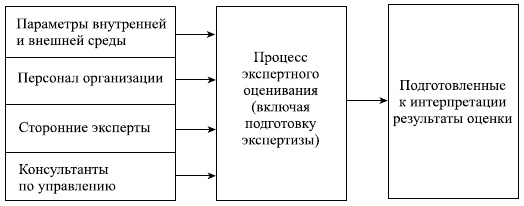

Метод экспертного оценивания относится к инструментарию количественной оценки качества альтернатив в условиях слабоформализуемой проблемной ситуации. Сущность метода экспертных оценок заключается в логико-интуитивном анализе внутренней и внешней среды организации, разработке альтернатив и количественной оценке их качества. Обобщенное мнение экспертов служит основанием для осуществления выбора. Комплексное использование интуитивного и логического мышления, а также формальной обработки количественно выраженных суждений экспертов позволяют получить показатели качества альтернатив при решении слабоформализуемых задач выбора. Эксперты при этом выступают в роли «измерительных приборов», позволяющих определить их относительную погрешность (по разбросу суждений) и оценки, интерпретация которых дает требуемый результат. Экспертные суждения – это содержательные высказывания (определяющие состав, структуру, функциональность исследуемой системы, сущностей и их атрибутов), количественная или качественная оценка какой-либо сущности (т. е. определение количественных и качественных атрибутов и их значений). Типовые задачи, решаемые методом экспертного оценивания, следующие: ● определение состава возможных событий в какой-либо системе в конкретном интервале времени; ● установление вероятностей событий и временных интервалов в множестве событий; ● структурирование проблемного поля организации и определение приоритетности решения проблем; ● дифференциация целей управления до задач и определение приоритетности их решения; ● генерирование альтернатив; фильтрация множества альтернатив и оценка их предпочтительности. Этапы экспертизы. Процесс экспертизы в общем случае условно может быть разбит на следующие этапы, последовательность и содержание которых могут варьироваться в зависимости от реальных условий и ограничений: 1) определение задач экспертизы; 2) формирование аналитической группы; 3) отбор экспертов и формирование эксперт-группы; 4) организация и проведение опроса; 5) анализ и обработка эксперт-информации; 6) интерпретация полученных результатов и представление их в форме, пригодной для осуществления выбора ЛПР. Первые три этапа относятся к подготовке экспертизы. При подготовке экспертизы важно сформулировать ее задачи, т. е., основываясь на информации о проблемной ситуации, определить, какие проблемы требуется решить и какой ожидается результат. На основе сформулированных задач формируется аналитическая группа, в задачи которой входит: ● разработка методов опроса; ● отбор экспертов и формирование эксперт-группы; ● проведение опроса экспертов; ● анализ результатов опроса и их интерпретация. Аналитическая группа, в зависимости от сложности и специфики проблемной ситуации, может быть сформирована на первом этапе. В этом случае помимо перечисленных задач на нее возлагается также определение задач экспертизы. В случаях особенной сложности проблемной ситуации, неопределенности среды и большого масштаба требуемых изменений, что характерно при решении стратегических проблем, может потребоваться привлечение к организации процесса экспертизы внешних консультантов по управлению. Субъекты и объекты экспертизы. Модель «черного ящика» процесса экспертной оценки представлена на рис. 8.3. На входе процесса экспертного оценивания в случае, когда принимается стратегическое решение, кроме параметров внутренней среды, характеризующих проблемную ситуацию и ресурсы организации, также включаются параметры внешней среды. Необходимость включения параметров внешней среды в таком случае объясняется спецификой стратегических управленческих решений.

Рис. 8.3. Модель «черного ящика» процесса экспертного оценивания Персонал организации – ее важнейший ресурс, представляющий ее стержневые компетенции, – основной источник субъектного состава процесса оценивания. В случаях, когда кадровый потенциал не позволяет привлечь к процессу оценивания работников организации (либо по причине низкого интеллектуального потенциала, либо в силу занятости в производственных и иных процессах), можно воспользоваться услугами сторонних экспертов, что сопряжено, впрочем, с рядом барьеров. Тем не менее привлечение сторонних экспертов – единственный выход для обеспечения проведения экспертизы в случаях, когда работники предприятия не могут быть привлечены к процессу оценивания. Кроме того, привлечение сторонних экспертов (при обеспечении их информированности) позволяет значительно повысить объективность оценок. Тут возникает противоречие: с одной стороны, кто, как не работники организации обладают требуемой для проведения оценки информацией, а с другой, независимые сторонние эксперты способны наиболее объективно проводить экспертную оценку.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно