|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Управленческие решения | Автор книги - Юрий Лапыгин , Денис Лапыгин

Cтраница 28

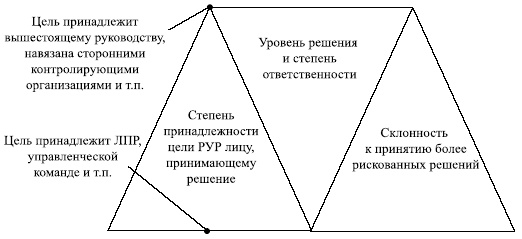

Второе свойство – сложное событие как сумма простых заключается в том, что событие C наступит тогда, когда наступит любое из составляющих его событий. Сумма событий записывается так: C = A + B. Например, событие «посещение студентами лекции» состоится, если произойдет посещение лекции хотя бы одним (любым) студентом. Сущность феномена сложных событий заключается в ошибочном завышении вероятности произведения простых событий и занижении вероятности их суммы. Особенность данного феномена – то, что величина ошибки при арифметическом увеличении числа событий возрастает в геометрической прогрессии. Например, в эксперименте, описанном в пособии, испытуемых попросили определить вероятность выигрыша в лотерее, состоящей из двух этапов, с равной вероятностью выигрыша и проигрыша на каждом этапе. В среднем испытуемые оценивали вероятность выигрыша в лотерее как 45 % (вероятность выигрыша в такой лотерее равна 0,5 ×·0,5 = 0,25 или 25 %), а вероятность выигрыша хотя бы на одном этапе была оценена в 50 % (объективно она равна 1–0,5 ×·0,5 = 0,75). С увеличением этапов до восьми вероятность выигрыша уменьшается до (1/8)8 = 0,6 ×·10-7, при этом испытуемые оценивали вероятность выигрыша в такой лотерее как 5 %. Избежать подобных ошибок позволяет использование теории вероятностей. Для определения вероятности сложного события его разбивают на простые, а затем, применяя правила умножения и сложения, разработанные в рамках теории вероятностей как для простых независимых, так и для зависимых событий, определяют вероятность сложного события. «Якорный» эффект возникает в случае влияния на оценки вероятностей событий и (или) их значимостей каких-либо качественных или количественных «якорей», к которым привязывается мышление в результате запечатления в памяти каких-либо значений, которые актуализируются в момент проведения оценок. Примером такого эффекта можно считать детскую игру, когда ведущий задает вопросы, в которых ответом фиксируется красный цвет («якорь»). Например, что является символом Красной армии? На какой площади находится мавзолей Ленина? Когда человек порежется – что у него течет из пореза? После этого задается вопрос: на какой сигнал светофора можно переходить дорогу? Получаем ответ: на красный. Нетрудно предположить, что может произойти, случись получить подобный «якорь» при переходе проезжей части или принятии решения – какого цвета автомобили будут пользоваться большим спросом: зеленые или красные? «Якорями» при разработке управленческих решений могут служить совершенно разнородные явления, например, опыт конкурирующей организации, события, происходившие в данной организации, и т. п. Характерный пример «якорного» эффекта – метод ценообразования, основанный на сравнении цен конкурентов и установлении цен на базе такого сравнения. Иллюзия достаточности первых операций возникает, с одной стороны, вследствие ограниченности человеческой системы переработки информации, а с другой стороны – ошибочного представления о том, что некоторая доля из общего числа операций способна характеризовать явление или процесс. Например, когда испытуемых попросили оценить, какой толщины будет лист бумаги, сложенный в 100 раз, называлась величина, не превышающая нескольких метров, хотя на самом деле (при толщине бумаги 0,1 мм) толщина такого пакета будет равна 1,27 ×·1023 км. Очевидно, что испытуемые выполняли лишь несколько первых математических операций, например умножение на 2 и 100. Эффект отношнения к риску наблюдается в условиях добровольного или принудительного выбора. В первом случае склонность к риску у ЛПР может возрастать, во втором – наоборот, уменьшаться. Так, если решение принимается в соответствии с целями, установленными ЛПР, то вероятнее всего он будет склонен принять решение, сопряженное с риском, чем в том случае, если бы директива о необходимости принять решение исходила от вышестоящего руководства. По тем же причинам менее вероятен выбор рискованного решения по поводу проблем, не относящихся к полномочиям ЛПР, например в случае замены ЛПР во время его болезни, отсутствия по иным обстоятельствам и т. п. (рис. 7.2).

Рис. 7.2. Зависимость склонности к риску от степени ответственности, масштаба решения и отношения лица, принимающего решения, к целям управленческого решения На рисунке показано, как изменяется склонность принятия более рискованных решений в зависимости от состава субъектов целеполагания, уровня решения (масштаба проводимых изменений) и степени ответственности за его последствия. Феномен доминирования первой альтернативы заключается в переоценке значимости альтернативы, которая была разработана и рассматривалась первой. При этом возможна ситуация отказа от рассмотрения других альтернатив или оценка других альтернатив с позиции оценок первой. Данный феномен также проявляется в отказе изменять оценки как значимости альтернативы, так и вероятности события, даже в том случае, если была получена дополнительная информации. Феномен реактивного сопротивления проявляется в бурной ответной реакции человека на внешнее давление, выражающееся в ограничении свободы действий или выбора. Реакцией человека при этом может быть как действие или принятие именно такого решения, на которое накладывается запрет или ограничение, так и неприятие, нежелание принимать решение, к которому его принуждают или «подталкивают». Частный случай данного феномена – укрепление значимости существующих альтернатив в результате реактивного сопротивления вновь предложенным как механизма защиты от их навязывания. В частности, как отметил О. А. Кулагин, данный феномен может быть использован для преднамеренного укрепления альтернатив путем предложения дополнительных, которые по замыслу неминуемо вызовут реактивное сопротивление. Феномен неадекватной оценки качества альтернатив или решения – следствие либо преувеличения, либо преуменьшения качества альтернатив. При этом важную роль играет настрой ЛПР (позитивный, или оптимистический, или негативный – пессимистический). Степень адекватности оценки может быть определена в условиях эксперимента, который заключается в следующем: испытуемым задают около 100 вопросов с заведомо известными правильными ответами и предлагают оценить точность своих ответов. Далее определяют реальную точность ответов и, сравнивая определенную точность с заявленной испытуемым, выявляют степень адекватности самооценки испытуемого. Переоценка принятого решения происходит из-за стремления ЛПР к подтверждению правильности не всегда объективными аргументами или, возможно, неверно интерпретируемыми фактами. Феномен подтверждения – частный случай феномена неадекватной оценки. Он основывается на не подтвержденной реальными обстоятельствами уверенности ЛПР в правильности выбора. Случается, что ЛПР настолько уверен в правильности своей позиции, что во всех явлениях, даже не имеющих отношения к решаемой проблеме, «видит» подтверждение того, что его оценка правильна. Причиной данного феномена могут являться латентные самоустановки или установки, сформированные профессиональными психологами в целях манипулирования решениями, принимаемыми в организации и конкретно ЛПР. Как правило, в таких случаях ЛПР не может доходчиво объяснить, чем мотивирован тот или иной выбор, и приводит второстепенные малозначительные доводы в подтверждение своей позиции.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно