|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Восемь правил эффективности. Умнее, быстрее, лучше | Автор книги - Чарлз Дахигг

Cтраница 43

В 1940-х годах «GE» формализовала систему корпоративного целеполагания, которой в конечном итоге стал пользоваться весь мир. К 1960-м каждый сотрудник «GE» был обязан в письменном виде излагать свои цели на предстоящий год. «Проще говоря, – писали историки из Гарвардской школы бизнеса в 2011 году, – от сотрудника требовалось написать письмо своему начальнику с изложением целей на следующий период, способов их достижения и ожидаемых стандартов. Как только начальник принимал это письмо – обычно после соответствующей редактуры и обсуждений, – оно становилось рабочим контрактом» [137].

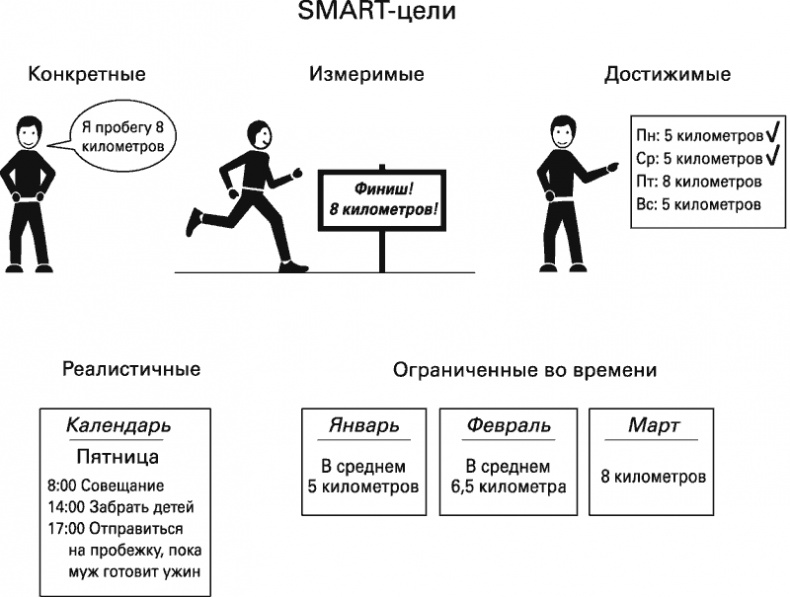

К 1980-м годам данная система превратилась в систему так называемых умных или SMART-целей, которые описывали все подразделения и все менеджеры каждый квартал. Эти цели должны были быть конкретными, измеримыми, достижимыми, реалистичными и ограниченными во времени [138]. Другими словами, они должны были находиться в пределах досягаемости и представлять собой конкретный план. Если цели не отвечали критериям SMART, менеджер переписывал их снова и снова – до тех пор, пока они не получали одобрения высшего руководства. «Ориентация на конкретику – вот что было самое главное, – пояснил Уильям Конати, начальник кадровой службы „GE“, вышедший в отставку в 2007 году. – Менеджеры все время говорили: каковы детали? каковы сроки? докажите мне, что это реально. Система работала отлично: разделавшись со всей этой писаниной, мы уже довольно четко представляли себе, как будут развиваться события». Философия SMART быстро превратилась в неотъемлемый элемент корпоративной культуры «GE». По приказу руководства компании были разработаны схемы SMART, помогавшие менеджерам среднего звена описывать ежемесячные цели, и рабочие листы SMART, помогавшие преобразовывать личные цели в план действий. Между прочим, вера в эффективность SMART-целей имела под собой прочную научную базу. Дело в том, что значительный вклад в развитие SMART-критериев внесли два университетских психолога по имени Эдвин Локк и Гэри Лэтем, которые в 1970-х годах провели серию экспериментов по целеполаганию [139]. В рамках одного из исследований 1975 года ученые выбрали 45 самых опытных и проворных машинисток крупной корпорации и измерили скорость печати каждой [140]. В среднем они выдавали 95 строк машинописного текста в час. Затем каждая машинистка получила конкретную цель, основанную на ее предыдущих результатах, – например 98 строк в час – и простые инструкции, как измерять почасовую производительность. Со всеми участницами эксперимента были проведены беседы: ученые должны были убедиться в реалистичности и достижимости выбранной цели. Это не отняло много времени, – скажем, 15 минут на человека, – зато теперь женщины точно знали, что делать. Иначе говоря, у каждой из них появилась своя SMART-цель. Некоторые из коллег исследователей заявили, что никакого влияния на производительность это не окажет. Все машинистки – профессионалы с многолетним опытом работы. Что может изменить пятнадцатиминутная беседа, если человек печатал по восемь часов в день двадцать лет подряд?

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно