|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Мой друг – Евгений Евтушенко. Когда поэзия собирала стадионы… | Автор книги - Феликс Медведев

Cтраница 13

Текла моя дорога бесконечная. Я мчал, отпугивая ночи тень. Меня любили вы, подруги встречные, Чтоб позабыть на следующий день. Я их не упрекал в такой забывчивости — Ведь я и сам их часто забывал. Лишь только ночь уюта и отзывчивости — Я больше ничего от них не ждал. Поэт Андрей Досталь, работавший литконсультантом в «Молодой гвардии», которому я послал эти стихи, вызвал меня письмом и несказанно удивился долговязому пацану со школьным портфелем. – Мальчик, почему твой папа не пришел сам за своими стихами? Я запунцовел: – Это не папины стихи, а мои… Собственная жизнь мне казалась неинтересной, поэтому я и придумывал себе взрослую. Ровесники тоже казались неинтересными. Я наращивал поэтические мускулы, играя рифмами, как гантелями. Ходил на все вечера поэзии и «перебаливал» всеми влияниями – от Кирсанова до Луконина. Подружился с Винокуровым, Межировым, Слуцким. С Владимиром Соколовым; он был тоже старше меня, но уже не намного – словом, был самым молодым другом из всех моих старших друзей. Соколов был первовысказывателем поколения, увидевшего войну глазами детей: «Четвертый класс мы кончили в предгрозьи, из пятого мы перешли в войну». Я думаю, он был потенциально талантливее всех нас – и все мы это беспрекословно признавали. Это «мы» начало постепенно складываться. Первым моим ровесником, с которым я счел достойным дружить, был Фазиль Искандер. Он жил, правда, особняком, как, впрочем, и сейчас, но всегда учитывался в нашем поколении. Костяк нашей «могучей кучки», образовавшейся вокруг Литинститута в 1952 году, это Соколов, Рождественский, безвременно погибший Володя Морозов и я. Мы зачитывали друг друга стихами собственными и чужими, вместе выступали. Все мы, кроме Соколова, писали еще плохо, но, боясь сурового мнения товарища, подтягивались, соревновались. О, какое это было великолепное чувство – боязнь мнения товарища! Сколько эта боязнь дарует, от скольких болезней – и в первую очередь от самомнения – она вылечивает! Так я, оказавшийся в Литинституте уже широко печатаемым в газетах, очутился под градом целебнейших дружеских издевательств и постепенно начал вылечиваться от газетщины под не лучшего Кирсанова. Поворотными моими стихами стали «Перед встречей» (написанное под влиянием Соколова), «Вагон», «Море». Я понял, что и моя собственная жизнь, и жизнь окружающих людей гораздо интереснее, чем все вычурные фантазии. Автором всех этих переломных стихов, а затем «Свадеб», «Со мною вот что происходит», которые и сделали меня поэтом из стихотворца, был не столько я сам, сколько взыскательно воспитующая среда. Говорю без идеализированного преувеличения: нас выковывало не беспринципное чувство «стаи», а прежде всего любовь к поэзии, соединенная с любовью друг к другу.

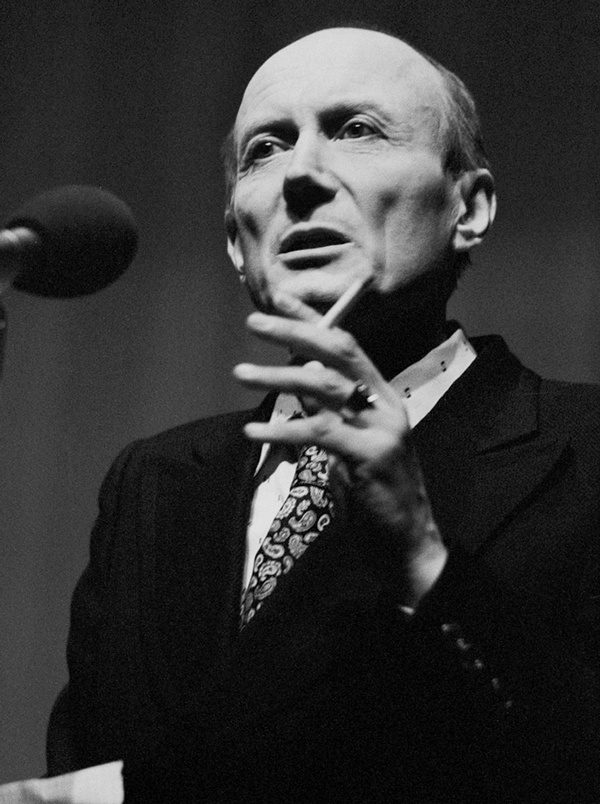

Евгений Александрович Евтушенко (фамилия при рождении – Гангнус, 1932–2017) – советский и российский поэт. Получил известность также как прозаик, режиссер, сценарист, публицист, чтец-оратор и актер. Быть бессмертным не в силе, но надежда моя: если будет Россия, значит, буду и я. (Евгений Евтушенко. 1965 г.) В нашей среде не было ни зависти, ни подсиживания, ни взаимопроталкивания, что, к сожалению, характерно сейчас для ряда начинающих. Смерть Сталина нас еще больше соединила, потому что мы и плакали вместе, но и вместе мучительно задумались, когда постепенно приоткрывшаяся со смертью Сталина завеса над прошлым ставила нас лицом к лицу со столькими человеческими трагедиями. Кое-что мы знали и раньше, но под гипнозом воспитания не могли осознать явлений в их совокупности. В день смерти Сталина арестовали одного из наших преподавателей – поэта А. Коваленкова. Мы с Соколовым потрясенно обсуждали это и, по закону нашего воспитания, выискивали в нем черты «врага», вспоминали то одну, то другую его фразу, теперь, после ареста, начавшую казаться подозрительной. И вдруг Володя резко сказал мне: – Какие мы с тобой сволочи… Вместо этого надо поехать к его жене… разделить ее горе. Так мы и сделали. Коваленкова через несколько месяцев освободили. Жизнь менялась. Гипноз постепенно ослабевал. Студенческий курс первого послесталинского года был уже совсем другой, чем мы, – более раскованный, радикально настроенный и удивительно талантливый: Белла Ахмадулина, Юрий Казаков, Михаил Рощин, Юнна Мориц. Слово «мы» начало расширяться. Приехавший в Литинститут тогдашний секретарь Союза писателей Сурков, разнося в своем выступлении первую антибюрократическую ласточку – роман Дудинцева, кричал, показывая на свежевыбеленную институтскую стену: «Вот видите – на этой стене пятно. Если я, как Дудинцев, уткнусь носом в это пятно, тогда она вся будет казаться мне грязной…». Еще совсем юный Рощин спокойно возразил ему под наши общие аплодисменты: «Да, но если отойти слишком далеко, то тогда пятна совсем не будет видно…». Сурков уехал, грозно бурча, что Литинститут – это рассадник нигилизма… Но мы не были нигилистами. Мы были полны веры в то, что жизнь надо перестраивать – дальше так жить и писать нельзя. Тогдашний Литинститут действительно был рассадником, но не нигилизма, а гласности и демократии – будущей перестройки. За это по головке не гладили. Меня исключили из Литинститута с формальным объяснением «за непосещение лекций», а на самом деле за то, что я защитил Дудинцева. Ахмадулину и Мориц тоже исключили, правда, временно, только за то, что они в объявленный «День открытых душ» слишком открыли свои души. Но мы все равно держались вместе, хотя нас и разъединяли, как могли, и хотя мы сами иногда крупно ссорились друг с другом. Но какие это были замечательные ссоры! В них не было ничего мелкого, междоусобного – это были ссоры-споры, и споры не по пустякам, а по главным, принципиальным вопросам – по отношению к истории революции, к стране, к роли искусства. Во многом мы были наивны, необразованны, нам не хватало порой тонкости вкуса, многослойности мышления. Но зато нас нельзя было упрекнуть в иждивенчестве, в социальном равнодушии, в инертности, в потребительском «вседолампочкизме». Если бы тогда кто-нибудь в нашей компании рассказал бы пошлые анекдоты о Чапаеве и Петьке, он схлопотал бы по морде. Но в Литинституте были и посредственности, угрюмо завидовавшие тем, кто старался двигать время и искусство вперед. Окончательный раскол произошел во время «дела Пастернака», когда ряд студентов, шантажируя исключением из комсомола и из института, требовал подписей под письмом, где заявлялось, что Пастернака надо вышвырнуть, как свинью, из нашего советского огорода. Некоторые вчерашние «прогрессисты» сломались, подписали (да еще испросив разрешения у самого Бориса Леонидовича). Потом они деградировали и как поэты. Их имена, когда-то шумевшие в студенческих аудиториях, сейчас не помнит никто. Маяковский в своем футуристическом манифесте когда-то уподобил слово «мы» глыбе, на которой стояли он и его соратники среди свиста и негодования. Наше «мы» тоже было такой глыбой, и с этой глыбы многие соскальзывали. Но на нее поднимались и новые соратники. Так появился Вознесенский, ворвавшийся в поэзию, в отличие от многих из нас, сразу – с молниеносностью фейерверка. К этому «мы» принадлежит и Булат Окуджава. Хотя он и старше нас по возрасту и даже успел повоевать, но как поэт зазвучал в то же время. Саша Аронов, Нина Белосинская из замечательного литобъединения «Магистраль» однажды спели мне одну из первых песен Окуджавы, и я был ошеломлен – настолько романтическая чистота этих безыскусных, но в то же время тонких, умных песен соответствовала нашим надеждам. Что нового внесли поэты-шестидесятники в нашу жизнь? Первое – резкая антикультурная направленность. Она была общей для всех нас, несмотря на разницу индивидуальностей. Второе – «детабуизация» всех тем, на которые были наложены писаные или неписаные табу. Третье – отвращение к «барабанному» патриотизму, к национальной ограниченности. Четвертое – новый поэтический язык, включавший свежую ассонансную рифмовку, поиск новых ритмов, метафор, интонаций, безбоязненное употребление современных, даже подчас жаргонных оборотов, так называемых «непоэтических» слов. Пятое – расширение поэтической аудитории до площадей, заставившее читать стихи даже тех, кто их раньше не читал. Шестое – триумфальный выход русской поэзии на международную арену. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно