|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Пособие по укрощению маленьких вредин. Агрессия. Упрямство. Озорство | Автор книги - Юлия Щербинина

Cтраница 2

♦ чем примечательны сами слова детство и ребёнок? ♦ какие смыслы скрывают послушание и наказание? ♦ что таят в себе упрямство, строптивость, привередливость? ♦ кто такие проклёныши, подменёныши, буки? ♦ в чём разница между шалуном и озорником? ♦ почему оскорбления и дразнилки равнозначны физическим ударам?.. ♦ как в контексте воспитания «рифмуются» упрямство и прямота, ныть и унывать, шалить и шалеть, озорство и позор, похвала и похвальба, потеха и утешение? Уделим внимание и тому, какими словами выражаются наши традиционные обращения к детям; как формулируются запреты и распоряжения. Удивимся, как выразителен и как сложен наш язык, как он умеет управлять нашим поведением и как способен мстить за неосторожное и неосмысленное обращение с ним. Здесь подспорьем для нас будут не только художественные тексты, но также реальные случаи, истории из жизни. Ну и, разумеется, дадим практические советы и рекомендации по укрощению маленьких вредин – иначе никак не оправдать заглавие этой книги. Хотя назвать её «пособием» – небольшое лукавство с нашей стороны, ибо пособия всё же пишутся психологами, а не филологами. Для нас же прежде всех инструкций и наставлений важнее речевые механизмы детской вредности, понимание глубинной сущности непослушания. А понимание, как известно, первый шаг к гармонии и согласию. Дополнительные «бонусы» – тем, кому написанное покажется неубедительным либо недостаточным: более сотни самых свежих и авторитетных практических руководств по воспитанию плюс художественные тексты «must read», а также список для «внеклассного» чтения маленьким врединам. Итак, попутного нам ветра и в путь – к победе над детским непослушанием… Автор P. S. По всем возникающим вопросам, за дополнительными разъяснениями, а также с отзывами и комментариями обращайтесь, пожалуйста, по адресу: vivavox@rambler.ru

Глава 1. Так говорил Карлсон… Кто такие вредины?

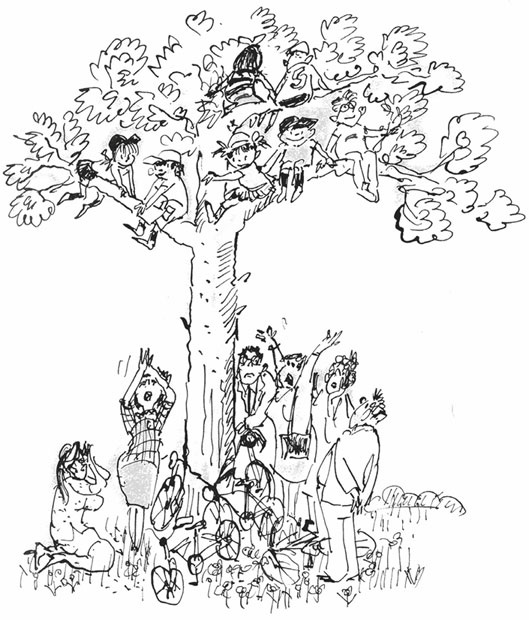

Вредина-вредина – Ключиком заведена, В голове – кукушка, С флюгером макушка! Из детского журнала «Фантошка» Семейство мальчиков «вынь-глаз», Известных в Амстердаме, Даст представление сейчас По мишкиной программе… Саша Чёрный «Цирк» «Существуют три способа укрощать домомучительниц: их можно низводить, дразнить и разыгрывать» – так говорил лукавый толстенький человечек с пропеллером за спиной из знаменитой сказки Астрид Линдгрен. По сути, в этом шутливом изречении отражены основные проявления детской «вредности», излюбленные ребятнёй способы «нервотрёпки»: агрессия, упрямство, озорство. Понятно, что в ближайшем рассмотрении эти понятия гораздо сложнее и многообразнее. Но главное схвачено очень метко и точно. Противостояние детей и взрослых – проблема не только психологическая и педагогическая, но также философская и языковая. Она не сводится к отношениям «отцов» и «детей», взаимодействию разных поколений. Здесь и несовпадение картин мира, и разница восприятия жизни, и различия в речи. Проблема не надуманная, не притянутая за уши учёными мужами, «неумелыми» воспитателями или «бестолковыми» родителями. Мы действительно говорим с детьми на разных языках. И это не только вопрос взаимопонимания, но и несоответствия речевых кодов, способов общения, форм коммуникации. «Свои игры и свои обычаи, своё право и своя общественность, свой фольклор и свой язык – вот что обособляет детей в периоде „цветения и цветущей сложности“ от мира взрослых», – писал видный советский учёный Георгий Виноградов. Разноязычие больших и маленьких – никакая не метафора, а самая что ни на есть реальная действительность. Причём ошибочно думать, будто у детей, раз они ещё необученные и неопытные, вовсе нет никакого языка. И, между прочим, нам это отлично известно! Вспомним: чего обычно требуют от дерзящего или ноющего малыша? Форсируя голос в попытке переорать маленькую сирену, мы взываем: «Не вопи! Скажи словами!» Эта типичная наша фраза – скажи словами – лучшее подтверждение того, что дети уже говорят. Только как-то иначе, по-другому, не как нам хочется или кажется правильным. «Ребёнок начинает говорить ещё задолго до того, как произнесёт первое слово», – справедливо утверждал немецкий философ Освальд Шпенглер. Конечно, малыш не владеет взрослым набором речевых средств, ему недоступны все словесные возможности и ресурсы. Но зато ему подвластен язык жестов и мимики (невербальный), дан язык игр («секретный»), доступен язык образов и фантазий (символический). А собственно разговор, диалог, общение в нашем привычном, устойчивом представлении об этих понятиях – это «надстройка», «вершина» языковой системы. Ну, примерно как та тефтелька, которой Карлсон увенчал кубическую башню Малыша. Совсем маленькие детишки активно используют несловесные средства общения. «Вернувшись домой, Гриша начинает рассказывать маме, стенам и кровати, где он был и что видел. Говорит он не столько языком, сколько лицом и руками. Показывает он, как блестит солнце, как бегают лошади, как глядит страшная печь и как пьёт кухарка…» (А. П. Чехов «Гриша») Малыш чуть постарше окунается в стихию фантазий, океан воображения, мир сказок. Эмоции и мысли, переживания и впечатления воплощаются в форме причудливых символов, вымышленных образов. Зло, страх, одиночество – кто-то чёрный и большой, прячущийся в платяном шкафу. Веселье, приключение, праздник – узоры на ковре в детской комнате. Подарок, награда, сюрприз – большая коробка, перевязанная лентами… Есть у детей и свой, особый, тайный язык – недоступный непосвящённым взрослым. Психологи и фольклористы считают, что создание и использование секретных языков – естественная потребность шести-девятилетних. Причём если мальчики больше любят коды и шифры, то девочки предпочитают тайноречие [1]. Иногда секретный язык представляется детьми как принадлежащий животным либо сказочным существам (например, эльфам), но чаще – как исключительно «своё» средство общения, способ коммуникации со сверстниками. Ребятишки изобретают отдельные «непонятные» слова и целые речения, многие из которых основаны на использовании дополнительных слогов, искусственной вставки (т. н. «утка́») [2] или произвольном комбинировании звуков.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно