|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Александр Кучин. Русский у Амундсена | Автор книги - Людмила Симакова

Cтраница 34

Шлю наилучшие приветы маме, Элизабет, Отто (он ведь теперь дома), Акки и тебе. Спасибо за всё и до встречи. Твой друг Саша» [149]. Это последнее сохранившееся письмо от Александра Кучина. Экспедиция вовсе не была «прогулкой» ни для тех, кто был на борту, ни для тех, кто проводил исследования на суше. Едва не погиб Русанов, провалившись в щель на леднике. У группы Самойловича в бухте Имер заглох мотор у фонбота, под шквалистым ветром и дождём они с трудом выгребли к берегу. При попытке вытащить бот на сушу сломался якорь. На острове Принца Карла попали в полярную грозу. «Яркие молнии на юго-западе резкими блестящими стрелами пронизывали свинцовое небо, устремляя свои лучи в пучину бешено бурлящего моря. Раскаты грома стлались по морю, беспрерывным гулом наполняя долины, глетчеры и горы. Лил проливной дождь, и не было от него спасения – скрыться было некуда» [150]. Страшно было на суше. Каково же было тем, кто остался на «Геркулесе»? Впрочем, были и курьёзные случаи. В Королевской бухте англичане занимались добычей мрамора. Здесь был небольшой посёлок с аккуратными домиками и расчищенными дорожками. Его и решила навестить экспедиционная группа. Встреча состоялась. Самойлович пишет: «Несказанно поразило их (обитателей посёлка – прим. авт.) участие женщины в нашей экспедиции, и они с большим любопытством разсматривали мужской костюм г-жи Жан, произведши десятки снимков с нея. По-видимому, этими снимками хотели порадовать суфражисток у себя на родине» [151]. Затем экспедиция направилась в Адвентбей – бухту Прихода. Здесь были расположены крупнейшая американская «Арктическая каменноугольная компания» и английские копи, которые обследовали В. А. Русанов и Р. Л. Самойлович. Следующая обследуемая бухта Сканс, но основные находки были в Угольной бухте, где был обнаружен полусаженной мощности пласт каменного угля хорошего качества. Каменный уголь был найден и в Спокойной гавани. Далее обследовали Королевскую бухту. Менее чем за два месяца была проделана колоссальная работа. Подводя итоги работы экспедиции, Р. Л. Самойлович на заседании Общества изучения Русского Севера говорил: «Результаты деятельности на Шпицбергене имеют частью научное значение, отчасти носят практический характер. В течение 6 недель было обследовано в геологическом отношении пространство длиною в общей сложности около 1000 верст, причём были собраны значительные палеонтологические и петрографические коллекции, которые в настоящее время подвергаются постепенной обработке. Часть материала, содержащая фитологические ископаемые, была определена проф. Натгорст в Стокгольме. Океанографические работы (измерение глубин, температуры воды, пробы ея на разных глубинах и пр.) велись во всё время плавания. Путешествие же к западу от острова Принца Карла имело специальную цель – производство океанографических наблюдений. Попутно проводились систематические метеорологические наблюдения. Богатые зоологические и ботанические сборы, произведённые зоологом З. Ф. Сватош, переданы в Зоологический музей при Академии наук. Практическое значение имеет обнаружение угольных месторождений в четырёх местах Шпицбергена: 1 – на северном побережье Колокольного залива (Белль-Зунд); 2 – на восточном побережье западного Шпицбергена, севернее Китовой губы (Уолес-бай); 3 – на пространстве между Угольной бухтой (Коаль-бай) и бухтой Прихода (Адвент-бай); 4 – в Тундровой бухте. На всех этих местах поставлены заявочные знаки на имя русских предпринимателей, намеревающихся этим летом произвести в тех местах детальные разведки на уголь» [152]. Он говорил также о том, что биологом З. Ф. Сватошем отмечено, что флора на западном берегу богаче, чем на восточном. В собранном гербарии из 125 видов 115 были с западного берега. Найдено всего семь древесных пород: три вересковых, полярная ива и карликовая береза двух видов. Невелико и видовое разнообразие фауны, во многом схожей с новоземельской. Нет бабочек, насекомых всего 25 видов. Впервые была открыта одна из пород тли. Рыб всего 10 видов, среди них не оказалось гольца, весьма распространённого на Новой Земле. Перед экспедицией В. А. Русанов одной из задач ставил изучение возможности промыслового лова этой рыбы. А. С. Кучин провёл океанографические исследования, в частности выполнил гидрологический разрез длиной около 300 км между Шпицбергеном и Гренландией. Кроме того, была проведена и промышленная разведка. В. А. Русанов исследовал и проанализировал деятельность американских, английских, норвежских и шведских горнорудных компаний на Шпицбергене. Из последнего письма В. А. Русанова М. М. Пуришкевичу от 10 (22) августа 1912 года из Гринхарбора: «Итак, обследование Шпицбергена закончено. Намеченная программа выполнена.

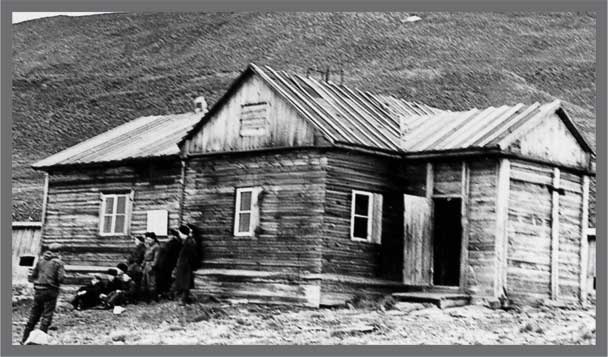

Домик Русанова на Шпицбергене (Из фондов АКМ)

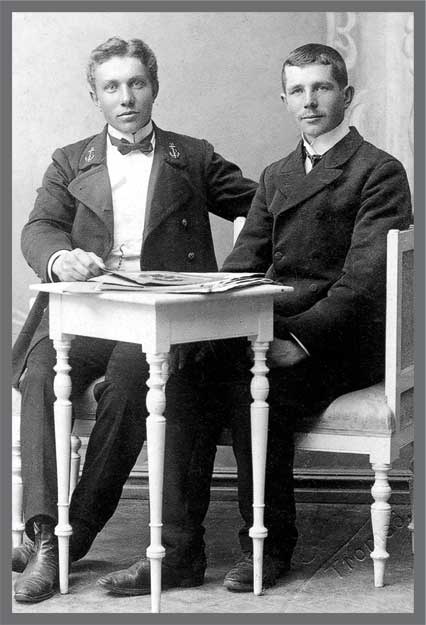

К. А. Белов и А. С. Кучин. Тромсё. 1910-е гг. (Из фондов ОИММ) Обследованы: Белль-Зунд, Айс-фьорд, остров Принца Карла, Королевский залив и Кросс-бай, то есть всё западное побережье Шпицбергена. Не был обследован к северу залив Магдалены, так как этот залив лежит на крайнем северо-западе Шпицбергена и в программу исследований не входит; точно так же не обследован залив Горн-зуенд; при первом проезде около него мы встретили лёд; если лёд не будет слишком густ, то завтра или послезавтра, самое позднее, я надеюсь достигнуть этого залива, и к 15 августа мы, наверное, окончательно покинем берега Шпицбергена и займёмся гидрологическими работами, причём я постараюсь возможно дальше проникнуть к востоку. К западу от Шпицбергена мы сделали очень интересный гидрологический разрез в 140 верст длиной. Почти во всех посещённых нами пунктах поставлены заявки. Удалось проникнуть во все копи и вполне оценить современное положение шпицбергенской горной промышленности, так что и это важнейшее поручение, данное мне, – могу сказать без преувеличения, – выполнено блестяще» [153]. В Зелёной гавани Р. Л. Самойловича, З. Ф. Сватоша и заболевшего боцмана Попова с отчётами и коллекциями посадили на норвежский пароход, выполнявший туристический рейс. «Сотни туристов высыпали на палубу в вечерних туалетах и с нескрываемым удивлением рассматривали нас, грязных, небритых, в рабочих экспедиционных костюмах» [154].

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно