|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Александр Кучин. Русский у Амундсена | Автор книги - Людмила Симакова

Cтраница 3

Саша был первенцем в семье моряка Степана Григорьевича и Фёклы Андреевны. Жили они в те годы бедно в маленькой прогнившей избушке с подслеповатыми разновеликими окнами, зимой прикрывавшимися мешками с сеном. Достаток придёт позднее, когда Степан Григорьевич будет капитаном, но в те годы жили очень тяжело. Такая жизнь угнетала Фёклу Андреевну, происходившую из обеспеченной семьи. Хоть хозяйство было и невелико – корова и несколько овец, но был земельный надел и сенокосный участок. Работы много: землю вспахать, зерно посадить, сжать, высушить, обмолотить, сено скосить, высушить, сметать в стог. В других семьях на летние работы выходило до десятка человек: снохи, незамужние дочери, подросшие внуки под предводительством «большухи» – старшей женщины в семье. У Кучиных Фёкла Андреевна работала в поле одна. Вероятно, именно в эти годы она подорвала здоровье, стала болезненной и нервозной. Ещё одна забота тяготила Фёклу Андреевну. Не было средств нанять няньку. Сашу приходилось оставлять дома одного. В таких случаях в деревнях ребёнка привязывали к ножке стола, чтобы далеко не уполз, ставили миску с едой и закрывали дверь – «Мать Богородица с детишками во́дица». Женщина властная, во всем любящая порядок, на семейном корабле капитаном была, несомненно, Фёкла Андреевна. Первые Сашины впечатления – маленький дом на высоком угоре, тропинка, сбегающая к быстрой речке, запах смолистых стружек строящегося дома, то ласковая, то раздражённая мать, редкие встречи с отцом, походы с ним в церковь, горячие шаньги в семье псаломщика, куда заходили после службы. Когда родились сестрички, первой нянькой и другом для них стал Саша.

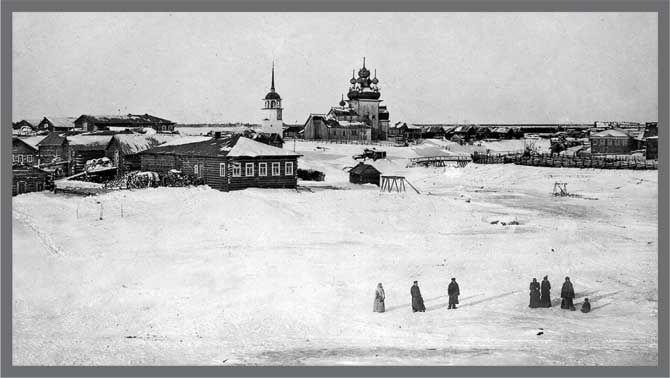

Село Кушерека. Фото нач. XX в. (Из фондов АКМ)

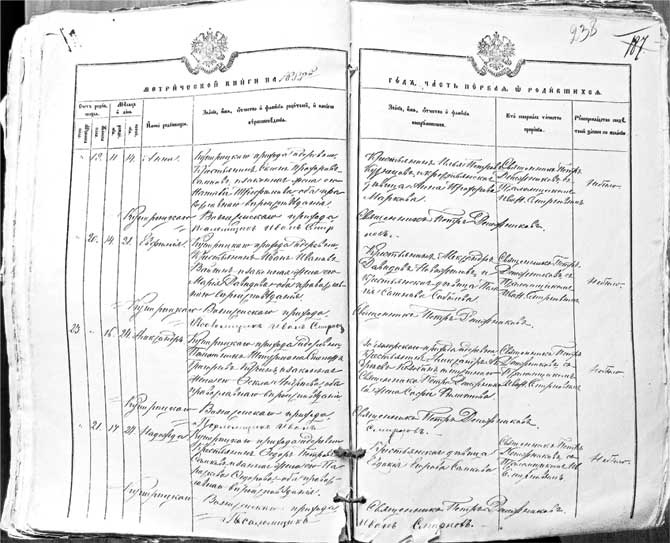

Метрическая книга с записью о рождении А. Кучина (Из фонда ГААО)

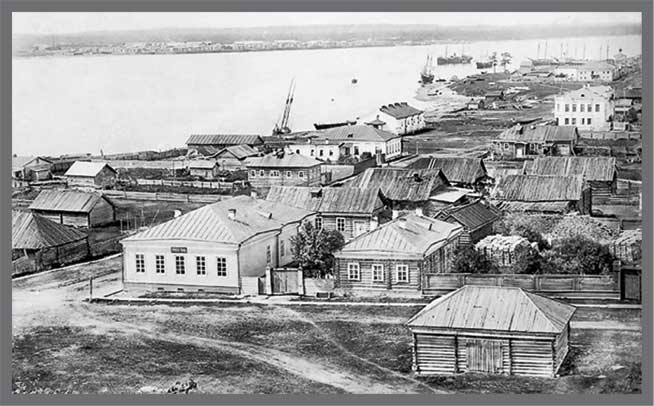

Город Онега. Фото нач. XX в. (Из фондов АКМ)

Похвальный лист Онежского городского трёхклассного училища А. Кучину. 1901 г. (Из фондов АКМ) Ему ещё не было семи лет, когда он пошёл в школу. В селе была приходская школа Министерства народного просвещения. В соответствии с Положением о народных училищах 1864 года в таких школах обучали Закону Божию (краткий катехизис и священная история, чтение по книгам гражданской и церковной печати), письму, первым четырём действиям арифметики. [10] Учились вместе – мальчики и девочки. В Кушереке ежегодно рождалось 50–60 младенцев (Саша Кучин как младенец мужского пола записан под № 20 в метрической книге). В школе же училось около 40 детей 7–11 лет. Далеко не все получали даже начальное образование. Мальчики-зуйки, начавшие ходить на промысел в 9–10 лет, в школу не возвращались. Они и их родители считали, что умения сделать подпись, складывать и вычитать вполне достаточно для жизни промысловика. [11] Семья Степана Кучина и здесь отличилась. По уже упоминавшейся переписи 1897 года грамотными были все кроме малолетних Фроси и Ани. Переписчиком в волости был сам Степан Григорьевич как человек грамотный, пользовавшийся уважением и доверием. Саша рос смышлёным мальчиком. Односельчане говорили о его раннем развитии, любознательности, остроумии, но кушерецкие бабушки шептали: «Не жилец он на этом свете». После окончания начальной школы Саша отправился учиться в Онегу. Онега того времени – уездный город с 2,8 тыс. жителей (всего лишь в 2 раза больше, чем в Кушереке), вытянувшийся вдоль реки Онеги. Как в деревне, здесь по утрам гонят стадо на выпас, поют петухи. Рядом с домами огороды с луком и картошкой. Но это уже город с регулярной планировкой, в соответствии с Генеральным планом застройки, утверждённым Екатериной II в 1874 году. Параллельно реке – проспекты Соборный, Средний, Загородный, поперек – улицы. Екатерина II не только дала статус города Усть-Янскому селению, но и придумала название «Онег», пожертвовала 8000 рублей на строительство каменного Троицкого собора, учредила таможню. Таможня, как и лоцманская служба, здесь была необходима. Онега – город-порт международной торговли рыбой и лесом. Рыбу ввозили из Северной Норвегии, где её обменивали на муку и крупу, засаливали в трюмах своих судов и продавали в Архангельске, Петербурге, других городах. Эта торговля, получившая название «поморской торговли», длившаяся более двух веков, немало способствовала взаимовлиянию двух культур и экономическому развитию регионов. «Город этот, в сравнении с уездными городами Архангельской губ., несколько богаче, чище и промышленнее, благодаря тому, что имеет гавань и ведет лесную торговлю с иностранцами». [12] В Онеге и окрестностях было несколько лесозаводов, принадлежавших иностранцам – англичанам и норвежцам. Оборудование импортное, высокотехнологичное по меркам того времени. Для его обслуживания, как и для управления предприятиями, ведения экспортных операций требовались грамотные люди. Вот и посылали онежане своих детей учиться: конторщики с лесозаводов – в Англию и Петербург, шкипера – в Норвегию. Эти конторщики, моряки, купечество и уездные чиновники определяли культурную жизнь города, которая здесь была весьма оживленной. Три дня отмечали 100-летие со дня рождения А. С. Пушкина с пушкинскими чтениями и торжественным Пушкинским вечером в Общественном собрании. В городе были библиотека, Народный театр в Клубе купцов, где самодеятельные артисты играли пьесы из русской классики. Зимой заливали каток. «Онега – та же Норвега, только говоря другая», – говорили в то время. Вот в этом городе в Городском трёхклассном училище и продолжил своё образование Александр Кучин. Он учился здесь с 1899 по 1903 год. Сохранился аттестат об окончании училища. Оценки «отлично» по русскому и церковно-славянскому языкам, арифметике, геометрии, естествоведению и физике, истории, географии. «Хорошо» по Закону Божию, чистописанию, черчению и рисованию. [13] По Положению о городских училищах 1872 года он имел право без экзамена получить первый классный чин на государственной службе и пользоваться льготами при прохождении воинской службы.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно