|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Московское царство и Запад. Исторические очерки | Автор книги - Сергей Каштанов

Cтраница 63

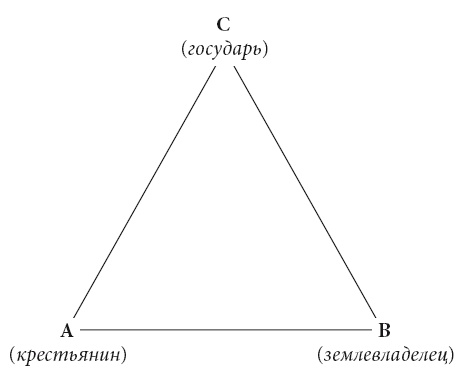

Долговая зависимость ухудшала положение крестьян, но не она была главной причиной их несвободы при феодализме. Источником внеэкономического принуждения являлась феодальная специфика поземельных отношений – параллельное существование господской собственности на землю и крестьянского владения частью этой земли. С Иммунитет можно представить себе в виде треугольника АСВ, где А – крестьянин, непосредственный производитель, плательщик налога и ренты; В – феодал-землевладелец, получатель ренты и судья первой инстанции; С – государь, глава государства, получатель налога и судья высшей инстанции (см. рис. 1).

Рис. 1. Схема иммунитетных отношений А и В принадлежат к разным классам общества. Эксплуатируемый А отягощен трудовыми обязательствами (рентой) по отношению к В и налоговыми обязательствами по отношению к С. Линия АВ является основанием треугольника, отражая главный признак феодального способа производства. Линия АС – это отношения между государством и непривилегированным подданным, который, не будучи защищен иммунитетом, должен платить налог государству и быть подсудным государственным органам власти. Линия ВС представляет отношения между государством и привилегированным подданным, за которым закрепляется в определенном объеме власть над населением его владения. Здесь устанавливаются границы полномочий В и С в делах, касающихся сбора налогов и пошлин, суда. Длина каждой из трех линий треугольника может в одних случаях увеличиваться, в других – уменьшаться, но никогда не может свестись к нулю без того, чтобы не исчез весь треугольник, т. е. сам иммунитет. Отношения по линии АВ кончаются только тогда, когда происходит отмена крепостного права и освобождение крестьян от власти помещиков или монастырей, т. е. при ликвидации феодального способа производства как такового. До этого времени какими бы налогами государство ни облагало владельческих крестьян, до какой степени ни ограничивало бы объем юрисдикции владельца, все равно линия АВ остается основой феодального строя. Линия АС может сильно уменьшиться при так называемом «полном иммунитете», когда предоставляется освобождение от всех государственных налогов, или при оброчном принципе, когда сбор налогов осуществляется исключительно самим иммунистом, без всякого вмешательства со стороны местной или центральной администрации, а также когда суд по всем видам преступлений, совершенных внутри данного владения, отдается в руки иммуниста. Линия АС страдает и в тех случаях, когда при сохранении высшей юрисдикции С в отношении А исчезают некоторые внешние атрибуты подданства А государю С. Примером такого ущерба линии АС может служить отстранение в 1741–1881 гг. российских пашенных крестьян от введенной Петром I в 1721 г. клятвенной присяги на верность императору и его наследнику, которую должны были приносить все достигшие совершеннолетия россияне мужского пола при смене лиц на российском престоле [685]. Из 140 лет отрешенности крестьян от этой клятвы большая часть (120 лет) прошла при крепостном режиме. Сенатский указ от 25 ноября 1741 г., «освободивший» крестьян от присяги императору, был издан в день восшествия на престол Елизаветы Петровны и означал признание правительством того, что крестьяне являются квазисобственностью и вместе с тем квазиподданными помещиков, сосредоточивших в своих руках экономическую и политическую власть над ними. Одновременно он явился прологом к указу о вольности дворянской 1762 г. Именной указ от 1 марта 1881 г., вернувший крестьянам право присягать императору, появился в день убийства Александра II и восшествия на престол Александра III, когда прошло 20 лет после отмены крепостного права. Тогда уже не было иммунитета, а вместе с ним и частичного подданства крестьян своему барину, переставшему быть политической фигурой. Устранение крепостных от клятвы верности императору в 1741 г. не означало фактической ликвидации линии АС в иммунитетном треугольнике, ибо с крестьян продолжала взиматься подушная подать и на них распространялась рекрутчина. Ответственность помещиков за выполнение этих повинностей крестьянами не отменяла, а усиливала необходимость самого выполнения. К тому же, суд по некоторым наиболее опасным видам преступлений, а также по тяжбам с посторонними для данной вотчины людьми подлежал ведению не помещика, а государства. Линия ВС, отражающая взаимоотношения между иммунистом (В) и государем (С), имела два аспекта: во-первых, личные политические связи между С и В, степень заинтересованности С в союзе с В; во-вторых, компромисс интересов С и В в их господстве над А. Второй аспект касается прежде всего комплекса закрепляемых за иммунистом прав. Сюда входят объем вотчинной юрисдикции (виды преступлений, подлежащих суду иммуниста), налоговые полномочия, таможенные сборы, административно-полицейские функции в отношении как подвластного населения, так и посторонних людей, вступающих в те или иные контакты или конфликты с подданными иммуниста. В грамотах негативная формулировка прав государя и его агентов («не въезжают», «не судят» и т. п.) могла сопровождаться или не сопровождаться позитивной формулировкой прав иммуниста. Объем привилегий зависел от общего уровня развития иммунитета в тот или иной период, от сословной принадлежности иммуниста (светский феодал, монастырь, церковь и т. п.), а также от степени заинтересованности С в политическом союзе с В. О высокой степени такой заинтересованности, как правило, свидетельствует широкий объем предоставленных привилегий. Одна из важных привилегий – подсудность иммуниста лично государю, а не его местным агентам. Из светских лиц на Руси такую подсудность получали влиятельные землевладельцы и тесно связанные с государем служилые люди, а также приказчики монастырских сел. Что касается настоятелей, то их личная подсудность разделялась между двумя инстанциями. В «духовном деле» их судил глава епархии (митрополит, архиепископ или епископ), а в светских делах – глава княжества (великий или удельный князь, царь). Необычным отступлением от этого правила явилась политика Ивана Грозного в 1551–1563 гг., когда он предоставил митрополиту Макарию и областным иерархам право суда над настоятелями монастырей во всех делах – как духовных, так и светских [686]. Это была беспрецедентная уступка церкви и лично митрополиту Макарию, сделанная царем ради согласия иерархов на ограничение монастырского податного иммунитета в масштабе всей страны (всеобщая ревизия тарханных грамот в мае 1551 г.) [687].

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно