|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Московское царство и Запад. Исторические очерки | Автор книги - Сергей Каштанов

Cтраница 56

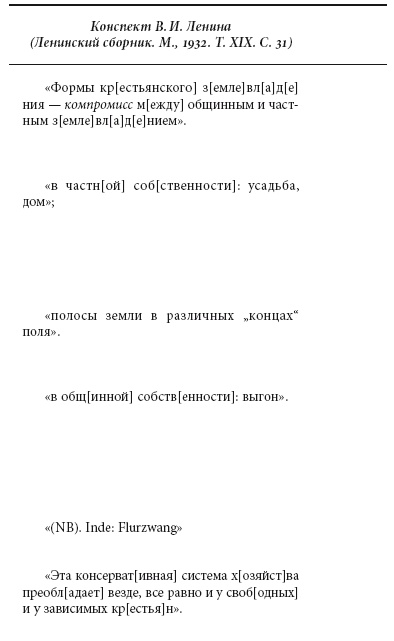

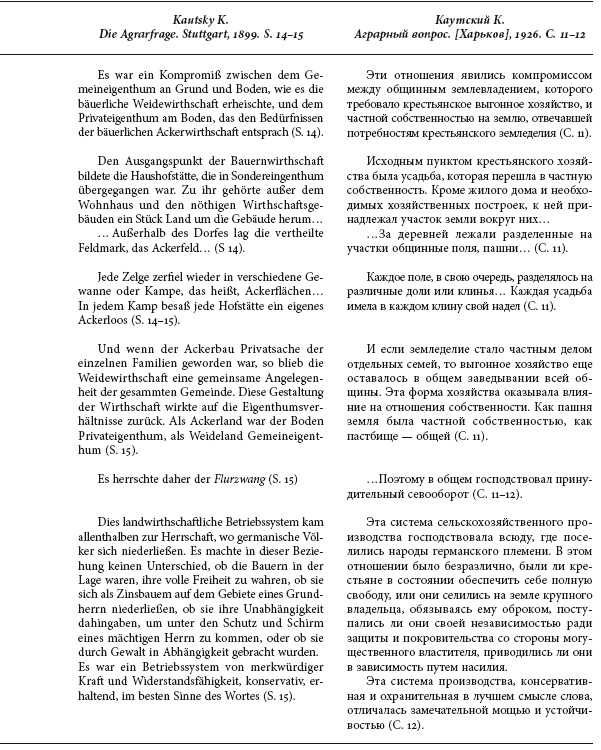

Рассмотрим важнейшие особенности двух главных форм присвоения земли – собственности и владения. При существовании феодального государства платящие поземельный налог крестьяне не могут быть собственниками, даже если они меняют или продают свои участки. Отчуждаемость – не решающий признак собственности. Возможность неприменения личного труда и невкладывания в объект присвоения других потребительных стоимостей для крестьян исключена. Иногда, чаще всего на стадии разложения феодализма, крепостные сами имели крепостных или наймитов. Это не меняло их роли владельцев, обязанных вкладывать в землю свой труд и приносящую доход потребительную стоимость. Порой ссылаются на ленинский «Конспект книги К. Каутского „Аграрный вопрос"» (1899 г.) в доказательство того, что крестьяне-общинники и при феодализме оставались собственниками земли. Сравним конспект с книгой (см. Табл. 1). Как видно из сравнения, конспект, хотя и в сжатой форме, но весьма строго отражает мысли и терминологию автора книги, ничего к ним не добавляя (таково прямое предназначение всякого конспекта). Поэтому принимать запись в конспекте за выражение точки зрения самого В. И. Ленина нет оснований. В отличие от крестьянина, феодал выступает по отношению к части своих земель в качестве номинального земельного собственника, не вкладывающего в землю ни других потребительных стоимостей, ни труда. Однако в своем барщинном хозяйстве он олицетворяет реального собственника, затрачивающего на обработку земли определенные потребительные стоимости. Разница между поместным и вотчинным правом – запрещение продажи поместий и др. – не означает, что поместье – владение. В работе «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?» (1894 г.) В. И. Ленин называет поместье «собственностью»: поместная земля «считалась только условной собственностью» [625]. Табл. 1. Соотношение конспекта

В самом деле, помещик, как и вотчинник, в отношении части своих земель (не входящих в барскую запашку) играет роль номинального земельного собственника, не вкладывающего в землю ни дополнительных потребительных стоимостей, ни личного труда. Не случайно класс феодалов в целом свободен от поземельных налогов. Казалось бы, помещик не имел права не сохранять объект присвоения (землю), дать ему разрушаться как потребительной стоимости (например, зарастать лесом и т. д.). Однако поскольку право помещика сохранять землю не реализовывалось как непосредственно его отношение к земле, в которую он не обязан был вкладывать ни личного труда, ни других потребительных стоимостей, постольку непосредственно его отношение к земле предполагало право не сохранять объект присвоения как данную потребительную стоимость. Фактически осуществляли право сохранения потребительной стоимости непосредственные владельцы земли – крестьяне, чье отношение к земле исключало право не сохранять ее как данную потребительную стоимость, ибо в случае несохранения объекта терялась сама возможность владения им. Крестьяне бежали, и землевладельцам приходилось перекладывать налоги на оставшихся крестьян, если бегство не было поголовным. При капитализме остается класс номинальных собственников (лендлорды), которые реализуют земельную собственность при посредстве капиталистических арендаторов, пользующихся трудом наемных рабочих. Арендатор – лишь владелец земли, поскольку присвоение ее им невозможно без капиталовложений. Наряду с номинальными собственниками при капитализме существуют и реальные собственники – крестьяне. Они собственники потому, что отсутствует власть феодалов и потому также, что собственническое присвоение земли не обязывает прямо к ее производственному использованию (характерная для капитализма тенденция перехода от налогообложения по внешним признакам, т. е. по размеру земельных участков, к обложению по размерам оборота, а затем дохода). Вместе с тем крестьяне – владельцы, ибо земледелие – их главное занятие, они вкладывают в землю личный труд, делают капиталовложения, используют наемный труд. Мы не касаемся здесь широко распространенных при капитализме форм полуфеодальных отношений [626]. На практике сочетание в одном субъекте присвоения черт собственника и владельца сильно варьируется. В связи с этим варьируются и права собственности и владения. С другой стороны, как собственность, так и владение, имея один объект, могут иметь несколько субъектов присвоения. Отсюда возникают, например, типы разделенной, условной или ограниченной собственности (когда есть, по крайней мере, два номинальных собственника земли: высший – сюзерен, и низший – вассал; из них каждый обладает в определенной мере основными правами собственника и может обладать или не обладать теми или иными дополнительными правами собственника [627]). Наши определения собственности и владения, данные впервые в 1970 г. [628] и повторенные в 2001 г. [629], получили определенную поддержку в российской историографии, как близкой по времени к моменту их обнародования [630], так и в более поздней [631]. Наряду с нашей концепцией в российской медиевистике существуют и другие подходы к этой теме [632]. В литературе конца XX в., посвященной теории собственности, мы не находим углубленной трактовки рассматриваемой категории политэкономии и права. Теперь стало признаваться, кажется, преимущество частной собственности перед государственной [633]. Вспомнили о том, что свобода обусловлена наличием собственности [634], что «владение собственностью делает человека человеком, отличным от животного» [635]. Цитируются мнения о собственности западных и русских мыслителей XVIII–XIX вв. [636], реферируются работы современных западных ученых [637], но почти полностью игнорируется советская историография, много занимавшаяся этой проблемой.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно