|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Алгебра аналитики. Секреты мастерства в аналитической работе | Автор книги - Юрий Курносов

Cтраница 65

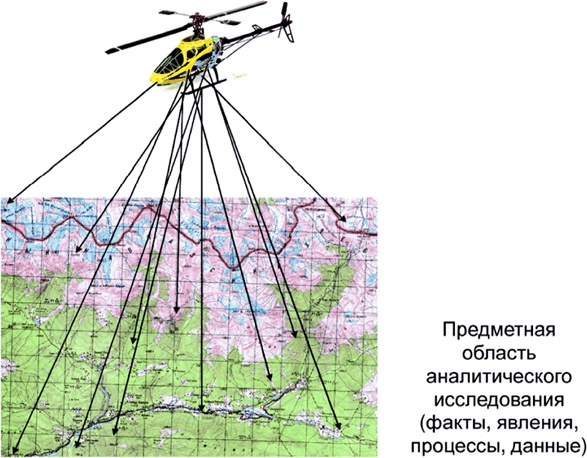

Каждый преподаватель знает, конечно, общие требования в отношении любого выступления или лекции, такие как: 1. Профессиональные знания по теме. 2. Ясность. 3. Наглядность. 4. Постоянная направленность. 5. Ритм. 6. Повторение. 7. Элемент внезапности. 8. «Насыщенность» рассуждений. 9. Рамки передачи информации. 10. Определённая доля юмора и даже в какой-то мере иронии. Вышеперечисленное – это как бы теория. А практика? Повторение, например. Оно должно быть многократным и вариативным! Естественно, при сохранении основного содержания и смысла. Проще всего этого достигнуть, если перед глазами слушателей будет базовый опорный конспект, структурно-функциональная или иная теоретическая модель (схема, рисунок) излагаемого материала. Это помогает увязать части учебного материала в единую непротиворечивую картину и запомнить её. Методика структурно-функционального моделирования – это, конечно, не панацея. Она должна быть составной часть всей методической системы преподавателя, аналитика, лишь одним из интеллектуальных инструментов. Непосредственно в информационно-аналитической работе эта методика имеет некоторые особенности. Аналитику приходится моделировать не учебный материал, а реальные и очень сложные процессы в различных сферах жизнедеятельности государства и общества. Моделированию подлежат: • общее проблемного поле; • проблемная ситуация; • структура проблемы (проблем); • пути решения проблем. Это минимальный набор, он может быть значительно расширен в зависимости от конкретных целей и задач Аналитики. В целях наглядности в ходе преподавания мною был введён приём, получивший название принцип вертолёта. Суть его в том, что при исследовании какой-либо предметной области, явлений и процессов, происходящих в реальной жизни, крайне важно получить вначале общее целостное представление об объекте и лишь потом можно переходить к детализации. Аналогичные подходы применяются многими педагогами при изложении учебного материала, например, В.Ф. Шаталовым при разработке «опорных конспектов», используемых в процессе обучения школьников. В хорошо известной в России книге С. Кара-Мурзы «Манипуляция сознанием» хорошо показано, чем отличаются системы школьного образования у нас в стране и на Западе, где как раз учащимся специально не дают полноценной картины, фрагментатизируя её и делая упор на подачу узкоспециализированного знания. Как тут не вспомнить древнеиндийскую мудрость на эту тему. О получении Знания в «Агни-йоге» говорится так: «Можно давать целую чашу и можно ничего не давать, осколки же – ранят». Многим людям не хватает усидчивости и сосредоточенности внимания для познания сути различных явлений и процессов, они ограничиваются полузнанием, «частичным вмещением», лишь отдельными аспектами какого-либо вопроса. Аналитики же всегда должны мыслить системно, стремиться доходить до самой глубины понимания проблемы. Наглядно принцип вертолёта можно изобразить в следующем виде (рис. 3-19). Суть данного принципа можно пояснить следующим образом – от простого сложного к простому составляющему. Этот подход, по моему мнению, более эффективен, чем устоявшийся и применяемый повсеместно в отечественной педагогике подход – от простого к сложному. Принцип вертолёта удобно использовать при составлении аналитической карты проблемного поля, ситуационном и синергетическом анализе, в практической работе ситуационных центров.

Рис. 3-19. Графическое изображение принципа вертолёта Применение принципа вертолёта помогает разобраться в разноплановом информационном поле, в котором «существует» любая проблема. Информация «растёт» снизу вверх, разрастаясь и ветвясь, как дерево, причём её смысловые конструкты могут «прятаться» в листве этого дерева – в обилии описательных характеристик деталей и иного несущностного «информационного шума», имеющего малое практическое значение. В большинстве даже блистательно структурированных информационных сообщений, ярко выражающих фактографическую сторону и реминисценции на какие-либо события или явления, как правило, превалируют описательные характеристики, а сущностно-смысловые и причинно-следственные зависимости в анализе проблем авторами показываются редко. Современные геополитика, экономика, социология, общая и военная история, теория управления пополняются всё более любопытными исследованиями, методологией, фактажем, опровержениями сложившихся стереотипов. Их любопытно просматривать для общего ознакомления, однако ключевыми для интеллектуального прогресса всё же являются яркие личности, научные школы с большой степенью осведомлённости о закрытых внутренних процессах, методологически адекватные современности, обладающие большой интегрирующей ёмкостью. В их числе А.И. Агеев, И.В. Бестужев-Лада, О.И. Генисаретский, Ю.В. Громыко, В.Я. Дубровский, В.Л. Иноземцев, С.Г. Кара-Мурза, В.Е. Лепский, Г.Г. Малинецкий, Е.Н. Мельникова, И.А.Николаев, И.Н. Панарин, В.М. Розин, М. Силантьев, С.С. Сулакшин, П.Г. Щедровицкий, О.А Платонов [163]… Их метафизическая (концептуально-историософская) составляющая, взятая вне их частных инициатив и высказываний по отдельным поводам, весьма продуктивна, инструментальна в отдельных системных вопросах, востребована и широко представлена в публикациях. Информационное поле в России постоянно покрыто малоструктурированной информацией, которую называют Белый шум. Есть несколько десятков псевдонаучных политологических сайтов, где вся информация такого рода связывается в некоторые псевдорационалистические симфонии. Всё во всём, трактовки, объективки, перекрёстные ссылки. Трудно сказать – кто и как, и для чего их финансирует, кто нуждается в этой информации и пользуется ею, однако некоторые соображения можно высказать. Этот «Белый шум» по форме часто может совпадать с понятием «научной информации», но её истинный характер – рациональный или псевдорациональный из неё самой не следует в отрыве от целеполагания, поставленных или решаемых задач (которые часто носят закрытый и недекларируемый характер). Принципиально важно, что любой грамотный аналитик на основе этой открытой информации может сам вывести, найти, уточнить, понять существующее положение дел, хотя эта информация порой слишком всеобща, размыта, а порой просто абсурдна. Эти развёрнутые сайты характеризуются избыточной информацией, информационным хаосом и подменой понятий… Когда многие разнокачественные, разнонаправленные и разнозначимые явления в этой информации равноположены, то предлагаемая их рубрикация (структуризация) становится бессмысленной и имитирующей. И хотя прямая дезинформация не столь часта, в прессе нередко используются приёмы бухштабирования, когда из большого делают малое, а из малой мухи раздувают слона. Случайная оговорка в ином контексте, публикуемая в качестве заглавия меняет все акценты. Таким образом создаётся информационный продукт, который не усвояем и, по сути, абсурден, хотя ему и соответствуют некоторые социальные реалии, конкретные факты.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно