|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Алгебра аналитики. Секреты мастерства в аналитической работе | Автор книги - Юрий Курносов

Cтраница 35

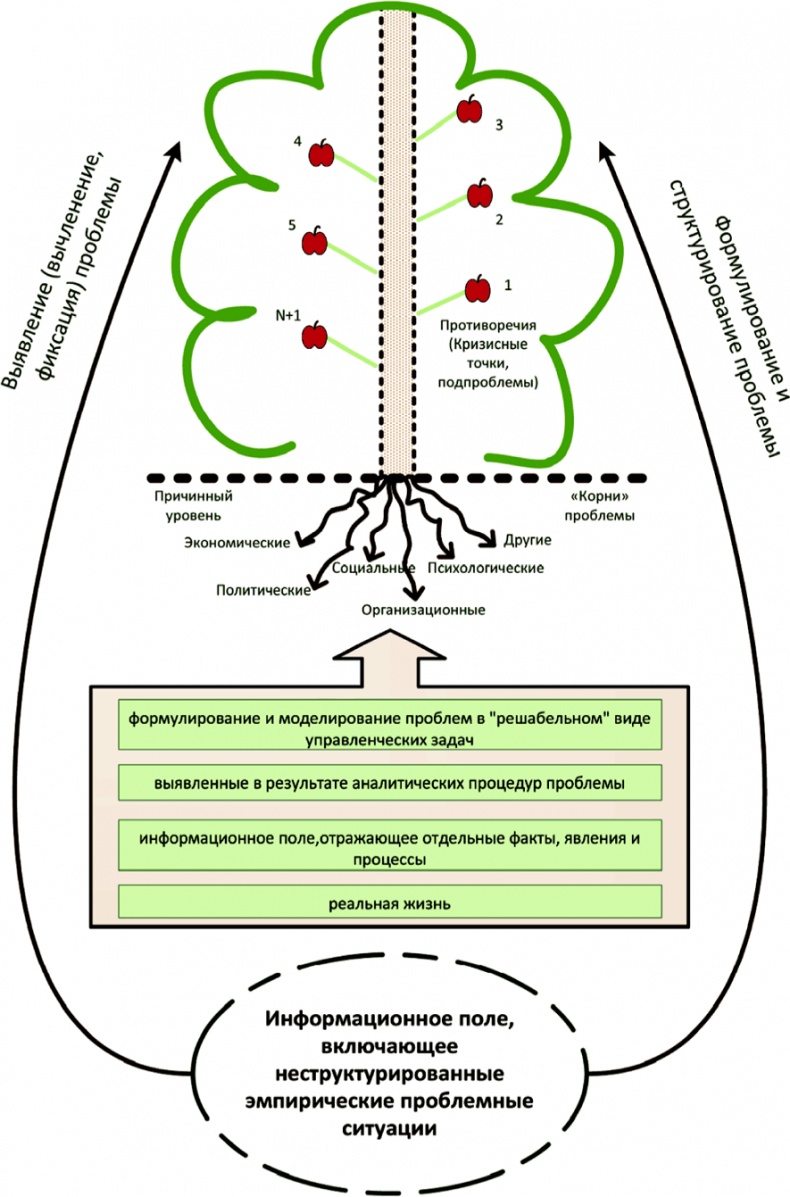

Для того, чтобы выполнить эту первую задачу, надо создать теоретическую модель проблемы, желательно в наглядном виде, чтобы видны были её составные части, вся структура в виде «проблемного дерева». Структуру проблемы в самом общем виде можно представить с помощью следующей модели (рис. 3-3). В этой модели обязательным является причинный уровень рассмотрения фактов, процессов и явлений – корни проблемы. Они могут быть экономическими, политическими, социальными, духовными, организационными, юридическими, информационными, психологическими и иными. Вторая задача – это системный анализ проблемы, выяснение её сущности, основных и неосновных противоречий, ключевых характеристик всех основных аспектов проблемы [84]. Эти противоречия формулируются в виде подпроблем (кризисных точек – 1, 2, 3, 4, 5, п+1), которые имеют различную приоритетность, значимость, грубо говоря, «вес» в общей структуре проблемы. В нашем примере с автомобильными пробками очевидно, что протяжённость и качество дорог фактор более значимый, чем плохая работа ГИБДД или низкая культура водителей. Потому что, если не будет дорог, то и ездить будет негде.

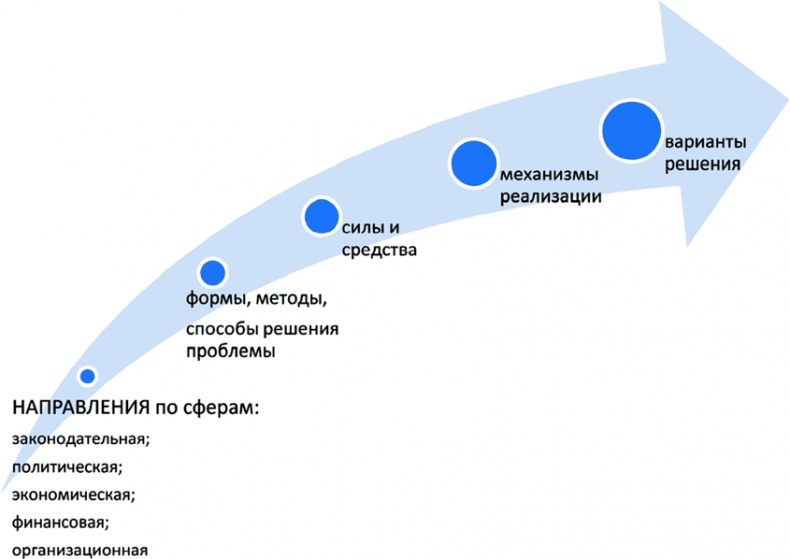

Рис. 3-3. Модель результатов системного анализа проблемы («проблемное дерево») Третья задача – определение путей решения проблемы, то есть конкретизация направлений, форм и методов, механизмов и возможных вариантов разрешения вскрытых и зафиксированных в процессе аналитических действий противоречий. При решении этой задачи, прежде всего, нужно чётко определить – кто, что, когда (в какие сроки), за счёт каких ресурсов и каким способом должен делать. Эта, казалось бы, достаточно простая мысль – о необходимости обучения навыкам проблематизации управленцев (а всё вышеуказанное раскрывает её суть) – очень медленно внедряется в практику. В России 1,5 миллиона специалистов работает в сфере государственного и муниципального управления, многие из которых заняли свои должности недавно. Мой личный опыт свидетельствует, что более трети из них вообще незнакомы с вышеуказанным подходом по правильной постановке и решению проблем, совершенно не умеют теоретически моделировать процессы, происходящие в объектах управления, принимают управленческие решения эмпирически, на основе лишь собственного опыта, методом проб и ошибок. Пути решения проблем в самом общем виде представлены на рис. 3-4.

Рис. 3-4. Пути решения проблемы После того, как проблема будет изучена и всестороннее проанализирована, определяются направления решения проблем с выделением конкретных сфер: законодательной, политической, экономической, финансовой, организационной. Затем определяются формы, методы, способырешения-проблем, привлекаемые силы и средства, разрабатываются возможные варианты действий, формируется механизм реализации решения. В процессе декомпозиции, детализации, углубления в понимании сущности проблемы, происходит выделение содержательных сторон проблемы, разрабатывается технико-экономическое обоснование необходимых управленческих решений с конкретизацией исполнителей, сроков, соответствующего финансирования. Иначе – всё превращается в пустопорожнюю болтовню, и действительно существующие в нашей жизни актуальные проблемы не решаются годами. Необходимо подчеркнуть важность экономического обоснования принимаемых решений. В России огромное количество ресурсов распределяются без должной финансово-экономической оценки [85]. Пример с автомобильными пробками настолько ярок и очевиден, что в нём, как в фокусе, сразу видны недостатки в деятельности огромного числа ведомств, каждое из которых внесло свою лепту в создание общей неразберихи на дорогах. Развязка в виде всеобщего транспортного коллапса в крупных городах страны не за горами. Уже сейчас, например, в Москве и Санкт-Петербурге, даже если половина машин выедет из дворов, города будут полностью парализованы, 10-бальные пробки образуются на всех основных магистралях. Они приносят всем и каждому огромные страдания и убытки во всех мыслимых измерениях, что не может не вызывать недовольства масс. Одной из причин данной ситуации является «воровство дорог». Это когда одни люди «воруют дорогу» у всех других, извлекая сверхприбыль. Происходит это следующим образом. Например, строится дом, для его эксплуатации к нему подводится система дорог. То есть, наряду с вложением в строительство, инвестируются значительные средства в дорожно-транспортную систему. Но если кто-то впоследствии построит рядом другой дом, не вкладывая средства в расширение старых и строительство новых дорог, то он «ворует дорогу». Точнее, ворует средства, которые он должен был бы вложить, если бы строил в чистом поле. И это воровство как бы не очевидно, так как сразу уловить разницу в нагрузке на дорогу неспециалисту обычно не представляется возможным. Потом так поступают ещё и ещё раз, пока на дороге не возникает коллапс. Но так как авторов коллапса много и они разнесены во времени, и каждый усиленно скрывает обстоятельства «воровства дороги», то это обычно не попадает в фокус общественного внимания [86]. Стоит повторить принципиальный вывод по поводу решения этой проблемы: окончательное её решение возможно только при условии рассредоточения мегаполисов! А это уже относится в концептуальной рамке рассмотрения более высокого уровня иерархии, надсистеме. В рамках системы, где эта проблема возникла, сформировалась и обострилась, её окончательное решение невозможно. Такого рода многоуровневые концептуальные рамки для рассмотрения проблем позволяют увидеть и принципиальные различия в закономерностях функционирования и развития различных сфер жизнедеятельности общества. Например, существуют свои закономерности функционирования финансово-торговой и промышленной сфер. Если в финансовой или торговой сфере кризис производит отбор сильнейшего и наиболее эффективного («выживает сильнейший»), то сфера промышленности устроена иначе. Весь промышленный комплекс пронизан производственными технологическими цепочками, поэтому здесь срабатывает принцип «слабого звена» – падение слабых звеньев автоматически тянет за собой и падение сильных. Знание этих закономерностей позволяет западным игрокам выстраивать многоходовые схемы воздействия на ключевые точки, запускающие или ослабляющие позитивные процессы. А если не учитывать этот момент в проведении экономической политики, то вливание финансов в промышленность может и не принести желаемых результатов.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно