|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Азбука аналитики | Автор книги - Юрий Курносов

Cтраница 9

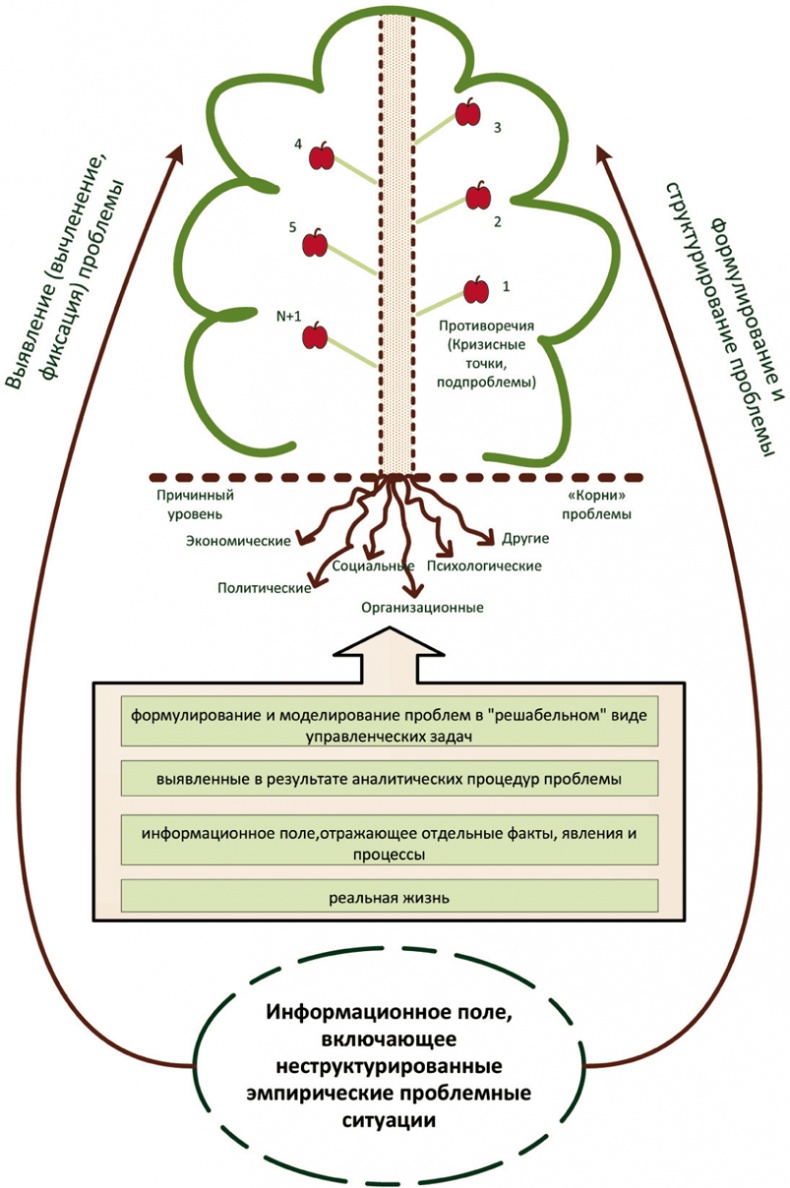

Таким образом, проблема – это выявленная с помощью специальных процедур, сформулированная совокупность тех противоречий, которые принципиально могут быть решены с помощью соответствующих управленческих решений в рамках имеющихся в распоряжении ресурсов. То есть, это как бы сформулированное условие задачи (сколько будет дважды два?), ждущее своего решения. Каждая проблема имеет свою структуру, в которую входят иерархически расположенные кризисные точки (ключевые противоречия) с разными весовыми коэффициентами приоритетности и значимости. При этом важно понимать, что проблема и проблемная ситуация – это не одно и то же. Проблемная ситуация – это более широкое понятие, которое обозначает совокупность огромного количества объективно существующих в реальности, но латентных, непроявленных, не структурированных и не готовящихся к решению проблем. Выявление сущности проблем требует знания функциональной и агрегатной структуры и значений параметров объекта управления при нормальном его функционировании. «Когда мы формулируем проблемы или обсуждаем их, то мы всегда тем самым формируем определённую программу и план наших действий» [19]. Соотношение проблемной ситуации и проблемы по объёму содержания соответствует объекту и предмету исследование при решении научных задач. Пояснить данную разницу между проблемной ситуацией и проблемой также можно на примере животрепещущей темы автомобильных пробок. То, что мы наблюдаем на дорогах Москвы и других крупных городов в часы пик – это проблемная ситуация, состоящая из десятков, а то и сотен противоречий, кризисных точек, латентно существующих трудностей и проблем. Пока мы смотрим по телевизору репортажи или читаем сообщения в прессе об очередном «дне икс», когда вся Москва (или иной крупный российский город) парализуется из-за автомобильных пробок – это уровень общей проблемной ситуации, которая существует объективно и лишь может предполагать какое-либо решение. Это просто уровень фиксации негативного положения дел в сфере автодорожного движения. Переход же на уровень проблемы предполагает её сознательное вычленение из общего контекста (проблемного поля, проблемной ситуации, процессов) для конструктивного решения на практике. Для этого проблема нуждается в выявлении, формулировании, структурировании, детализации на ряд конкретных, грубо говоря, «решабельных» задач. Следовательно, в структуре проблемы необходимо вычленить её составные части – «кризисные точки», подпроблемы, которые нуждаются в отдельном решении. Их совокупное решение и будет решением проблемы в целом. Так, например, «проблема пробок» распадается на следующие кризисные точки: • протяжённость (общая площадь) дорог в городах; не соответствует растущему количеству автомашин; • низкое качество автомобильных дорог; • недостаточное количество и плохое качество развязок на пересечениях дорог; • отсутствие боковых съездов на перекрёстках [20]; • плохая работа ГАИ (ГИБДД); • низкая поведенческая культура водителей и пешеходов, особенности национального менталитета; • не налаженная система работы светофоров; • неготовность дорожных служб к резкому изменению погодных условий (снег, как известно, в России всегда выпадает неожиданно, это особенно хорошо знают автомобилисты); и т. д. Поэтому, чтобы «решить проблему пробок», сначала надо в общем информационном поле её УВИДЕТЬ, ПОНЯТЬ, СФОРМУЛИРОВАТЬ, СОСТРУКТУРИРОВАТЬ, представить в теоретическом виде именно как проблему, которая впоследствии может быть переведена на язык решаемых управленцами конкретных задач! Для того, чтобы выполнить эту первую задачу, надо создать теоретическую модель проблемы, желательно в наглядном виде, чтобы видны были её составные части, вся структура в виде «проблемного дерева». Структуру проблемы в самом общем виде можно представить с помощью следующей модели (рис. 3).

Рис. 3. Модель результатов системного анализа проблемы («проблемное дерево») В этой модели обязательным является причинный уровень рассмотрения фактов, процессов и явлений – корни проблемы. Они могут быть экономическими, политическими, социальными, духовными, организационными, юридическими, информационными, психологическими и иными. Вторая задача – это системный анализ проблемы, выяснение её сущности, основных и неосновных противоречий, ключевых характеристик всех основных аспектов проблемы [21]. Эти противоречия формулируются в виде подпроблем (кризисных точек – 1, 2, 3, 4, 5, n+1), которые имеют различную приоритетность, значимость, грубо говоря «вес» в общей структуре проблемы. В нашем примере с автомобильными пробками очевидно, что протяжённость и качество дорог фактор более значимый, чем плохая работа ГИБДД или низкая культура водителей. Потому что если не будет дорог, то и ездить будет негде. Третья задача – определение путей решения проблемы, то есть путей разрешения вскрытых и зафиксированных в процессе аналитических действий противоречий. При решении этой задачи нужно чётко определить – кто, что, когда (в какие сроки), за счёт каких ресурсов и каким способом должен делать. Эта, казалось бы, достаточно простая мысль – о необходимости обучения навыкам проблематизации управленцев – очень медленно внедряется в практику. В России 1,5 миллиона специалистов работает в сфере государственного и муниципального управления, многие из которых заняли свои должности недавно. Мой личный опыт свидетельствует, что более трети из них вообще незнакомы с вышеуказанным подходом, совершенно не умеют теоретически моделировать процессы, происходящие в объектах управления, принимают управленческие решения эмпирически, на основе лишь собственного опыта проб и ошибок. Пути решения проблем в самом общем виде представлены на рис. 4.

Рис. 4. Пути решения проблемы После того, как проблема будет изучена и всестороннее проанализирована, определяются направления решения проблем с выделением конкретных сфер: законодательной, политической, экономической, финансовой, организационной. Затем определяются формы, методы, способы решения, проблем, привлекаемые силы и средства, разрабатываются возможные варианты действий, формируется механизм реализации решения.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно