|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Азбука аналитики | Автор книги - Юрий Курносов

Cтраница 50

Не секрет, что человеческая психология такова, что очень часто руководители работают в своей системе интеллектуальных координат («мы их уже называли «системой отсчёта»), когда для подтверждения своей точки зрения отбирают «удобные» данные, а «нежелательные» – недооценивают и оставляют без внимания. При подготовке аналитического документа можно выделить следующие стадии работы (рис. 21).

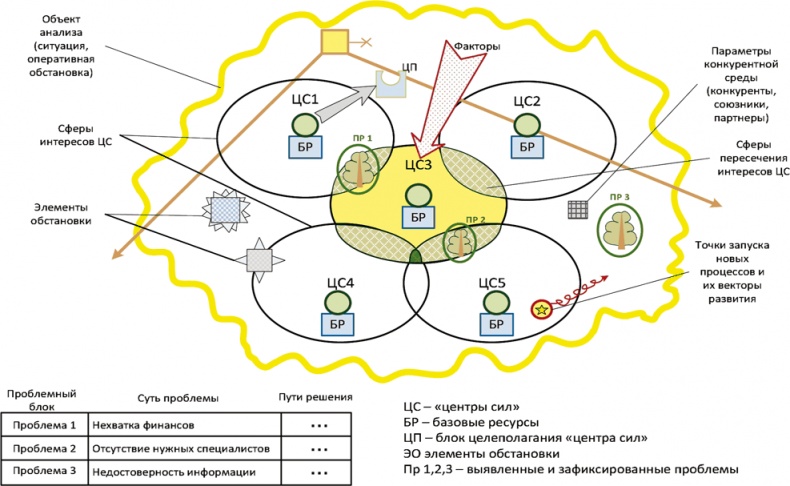

Рис. 21. Основные стадии подготовки аналитического документа При этом анализ собранной информации включает следующие компоненты: построение гипотезы, выявление причинно-следственных связей, определение скрытых параметров информации – тенденций, закономерностей, факторов, угроз, рисков, прогнозов и формулирование ключевых проблем. Изложение основных положений, касающихся характеристики выявленных и сформурированных проблем целесообразно завершить теоретической моделью проблемного поля и главной решаемой проблемы. включая её структуру, кризисные точки и т. д. Пути решения проблемы предполагают, что в аналитическом докеументе будут представлены направления работы, её формы и методы, силы и средства, механизмы реализации задач. Грубо говоря, должно быть понятно: что, кто, как, в какие сроки и с использованием каких финансовых и материальных средств будет действовать. Удобным инструментом для изучения, анализа и оценки проблемных ситуаций является уже упоминавшаяся мною аналитическая карта проблемного поля [107] (рис. 22, с. 192.). Аналитик, владеющий навыками системного подхода, всегда будет стремиться на основе полученной информации понять общий контекст ситуации (её сегмента), внутреннюю структуру системы и соотношения этих скрытых моментов внутри неё. Особенно внимательно нужно относиться к ситуациям, когда наблюдается повторяемость характера событий. Именно этот воспроизводящийся рисунок, ключевой образ в синергетике называют паттерном событий. Понятно, что всегда будут особенности, особые обстоятельства для каждого случая, однако главным будет именно паттерн как ключ к пониманию скрытой от нас смысловой конструкции и структуры системы. Системное мышление аналитика нацелено на вскрытие сущности явления, его закономерностей, глубинных факторов, определяющих тенденции, последовательность и характер проявления событий и развития их во времени и пространстве. Всё это в совокупности как раз и создаёт паттерн.

Рис. 22. Аналитическая карта проблемного поля Для аналитика очень важно увидеть место проблемы в существующем громадьё информации общественно-политического, экономического, научно-технического и управленческого характера. Аналитическая карта общего проблемного поля в значительной степени облегчает выявление в информационном поле содержательно-смысловых элементов оперативной обстановки, типологизацию и выявление степени достоверности существующей по изучаемой проблеме информации, помогает выявлять и формулировать ключевые проблемы объекта аналитического исследования. Выступая как методологический инструмент для ведения некоторой подготовительной работы по решению проблемы, аналитическая карта позволяет аналитику, заказчику (ЛПР) и другим людям систематизировать и сравнить имеющиеся данные, понять, какая информация нужна дополнительно. Типология означает не только наименование, перечисление и описание всех существующих подходов к решению аналогичных проблем в прошлом, всех их композитов, но и определяет иерархичность подпроблем. Мы берём эту иерархичность, рассматриваем блок целеполагания, определяем их актуальность и своевременность, выстраиваем цепочку объективных взаимосвязей, по возможности вне зависимости от субъективных целей авторов (владельцев, создателей) информации. При этом «система отсчёта» должна находиться, грубо говоря, в самой высокой точке, с которой видно всю проблемную ситуацию. В аналитическую карту проблемного поля могут входить следующие элементы: • основные элементы обстановки (в зависимости от поставленной аналитической задачи); • «центры сил», виды и объёмы ресурсов, которыми они располагают; • сферы интересов «центров сил» и сферы, где они пересекаются (противоречат) друг другу; • параметры конкурентной среды (конкуренты, союзники, партнёры); • кризисные точки и сформулированные ключевые проблемы (противоречия); • точки «запуска» новых процессов и их векторы развития (региона, ситуации); • базовые тренды, тенденции, внутренние и внешние факторы, оказывающие влияние на проблемную ситуацию; и другие элементы обстановки. Аналитическая карта составляется в рукописном виде на достаточно вместительном листе бумаги и служит средством объединения мыслительных усилий группы аналитиков для решения проблем. При необходимости она может перенесена и представлена с помощью мультимедийных средств на экран для коллективного обсуждения, «мозгового штурма», в том числе для работы на площадке СЦ. Эффективность общих усилий при этом повышается в разы! Особенно это видно на фоне продолжающейся десятилетиями устаревшей практики проведения конференций, чтений по какой-либо проблеме, на которых есть основной докладчик, выступающие. Вопросов докладчику при этом, как правило, не успевают задавать из-за нехватки времени, а сама суть проблемы и пути решения отодвигаются на задний план из-за формализма. Использование же аналитической карты сразу же вводит всех участников в суть дела, избавляет от лишней говорильни, переводит обсуждение в предметную плоскость, позволяет реализовать ПОЛНЫЙ НАБОР методологического инструментария, а не лишь его куцые субъективные обрывки. При составлении такой карты аналитик, используя в качестве контента различную «фактуру» (в том числе цифровую), которая из-за своей объёмности часто кажется хаотической, должен найти сходную структуру связи событий, элементов, т. е. выявить один и тот же паттерн. В книгах по синергетике часто приводится пример очертания побережья, который в различных системах наблюдения будет оставаться схожим: береговая линия, различаемая с высоты, очень похожа на видимую с земли, и тот же рисунок будет при более близком рассмотрении. Структура береговой линии может отличаться в деталях, однако её характер остаётся неизменным, один и тот же паттерн возникает при разномасштабных изображениях. Такие структуры – паттерны, воспроизводящиеся на всех уровнях, называют фракталами.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно