|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Русь, откуда ты? | Автор книги - Сергей Лесной

Cтраница 49

На трех других одинаковых монетах – надпись «Вослов». Нечего говорить, что и нумизматические данные остаются, в сущности, неизученными или истолкованными с позиций норманской теории. Наконец, имеются надписи на предметах быта. Например, на ручке пятипалой фибулы на внутренней стороне написано: «Бозо (вероятно, Божо. – С.Л.) врает руна и влие а всяй я». Переводят это: «Бозо начертал руны, вылил (фибулу) и уселся». Хотя прочтение нас не удовлетворяет, славянское происхождение надписи не вызывает сомнений. Переходим теперь к южнославянским рунам, которые находили в Тироле, Италии, области Альп, Южной Венгрии, Африке и т. д. Многие из них не расшифрованы. Отметим, кстати, что находки славянских рун в Африке и т. д. только подтверждают наше положение о том, например, что вандалы были славянами (см. в другом месте. – С.Л.). Примеры таковы. У Клобенштейна в Тироле на горе Пипер – надпись: «лазе ке малече», т. е. «лаз (ход) к Малече». Далее: урна, открытая у Монте Альченио, с надписью: «чай ней», т. е. «ожидай её». Пограничный столб у Роччетта, надпись: «межу не мунюс», т. е. «межу (границу) не менять». Было найдено также изображение Геркулеса в борьбе со львом и надписью: «геркле вилеке», т. е. «Геркулес великий». Имеются и другие подобные примеры. Не все надписи, однако, расшифрованы верно. Например, саркофаг у Перуджио имеет надпись, в которой Жункович находит слово «краль» (король), совершенно выпуская из виду, что слово это вошло в славянские языки лишь со времен Карла Великого, а изображение на саркофаге относится к римским воинам, т. е. на века раньше. Обзор надписей не является нашей задачей. Мы лишь указываем на их существование. Древность их, конечно, весьма различна. Вероятно, это была первая, предварительная стадия развития письменности. Особой нужды в ней не испытывали. Нужно было кого-то известить – посылали гонца. Жили все вместе, никуда не разъезжая, надобности в письмах не было. Законы хранились в памяти старейшин. Песни и были передавались изустно: по опыту современности мы знаем, что память могла удержать по несколько тысяч стихов. Руны употреблялись главным образом лишь для коротких сообщений: указание дороги, пограничный столб, знак собственности и т. д. Но знали руны, очевидно, многие, это не было тайнописью, иначе их не применяли бы в местах всеобщего пользования. Примитивна была жизнь, ограничено было и пользование рунами. Основой для настоящей письменности, когда создалось уже государство, развилась торговля, усложнились людские взаимоотношения и т. д., явилась у славян, по-видимому, глаголица, которая с руницей имела мало общего, – может быть, потому, что была заимствована из чужого этнического корня. Глава 13. Происхождение глаголицы (буквицы)

По мнению подавляющего большинства исследователей, «глаголица» древнее «кириллицы». Мы не будем останавливаться здесь на взаимоотношениях между ними (оставим это до рассмотрения кириллицы), а ознакомимся с историей глаголицы, проследим, когда она и где возникла и с какого времени вышла из употребления. Зародилась глаголица, по-видимому, на Адриатическом побережье Балканского полуострова, где она в отмирающем виде существует и теперь. Так как об ее истории бытуют неверные представления, то начнем с анализа фактов, которые многими упущены или истолкованы ложно. П. А. Лавровский («Исследование о летописи Якимской». Ученые записки 2-го Отд. Ак. наук., 1856, кн. 2) приводит следующие слова польского хрониста Стрыйковского, пользовавшегося старыми русскими, до нас не дошедшими летописями, об обучении сыновей Владимира Великого: «…i dał wszystkich przeżczonych synów swoich i przy nich kilkoset synów bojarskich, pisma greckiego a hłaholskiego (którego dziś Ruś užywa), uczyć, przełožywszy nad nimi diaki i młodzience čwiczone», т. е. «и дал всех вышеупомянутых сынов своих, и при них несколько сот сынов боярских учить письму греческому, а также глаголическому (которое Русь и сегодня употребляет. – С.Л.), поставивши над ними дьяков и обученную молодежь». Б. С. Ангелов (Труды отдела древнерусск. литер. Ак. наук, 1958, 14, стр. 136) излагает этот отрывок вкратце так: «…Владимир отдал своих сыновей и детей бояр учиться греческому и славянскому глаголическому письму». Место это требует комментария, так как оно гораздо глубже и важнее по содержанию, чем это на первый взгляд кажется. Во-первых, надо принять во внимание размах мероприятий Владимира: он заставил учиться несколько сот боярских детей. Во-вторых, в трактовке Ангелова можно понять, что дети Владимира учились греческому языку, т. е. писать по-гречески. Это вовсе не так: чтобы учиться писать по-гречески, надо прежде всего изучать греческий язык. На деле же учили писать кириллицей, которая из-за схожести с греческими буквами называлась «греческим письмом», или глаголицей. Не могли же дети Владимира учиться глаголице и греческому письму, а кириллице не учиться. Учились они, несомненно, уже после 990 г. (года крещения Руси!), т. е. когда среднеевропейские славяне уже имели более 100 лет литературу, написанную кириллицей. В школе Владимира (ум. в 1015 г.) изучали два славянских алфавита: 1) кириллицу, поднимавшуюся вверх, и 2) глаголицу, шедшую уже вниз, но бывшую при Владимире еще столь употребительной, что не изучать ее было нельзя, ибо имелось множество рукописей, написанных глаголицей. По свидетельству Стрыйковского (1582), это письмо Русь употребляла еще в его время. Глаголица отмирала весьма постепенно и на Балканах удержалась местами по сей день. Находка «влесовицы» (см. «История руссов в неизвращенном виде», 1957, вып. 6 позволяет догадаться, почему кириллица вытеснила глаголицу: руссы не только писали или рисовали буквы, но и особенно часто выдавливали их на дереве или березовой коре (новгородские находки последних лет), втирая затем краску во вдавленные места, если собирались хранить написанное долго.

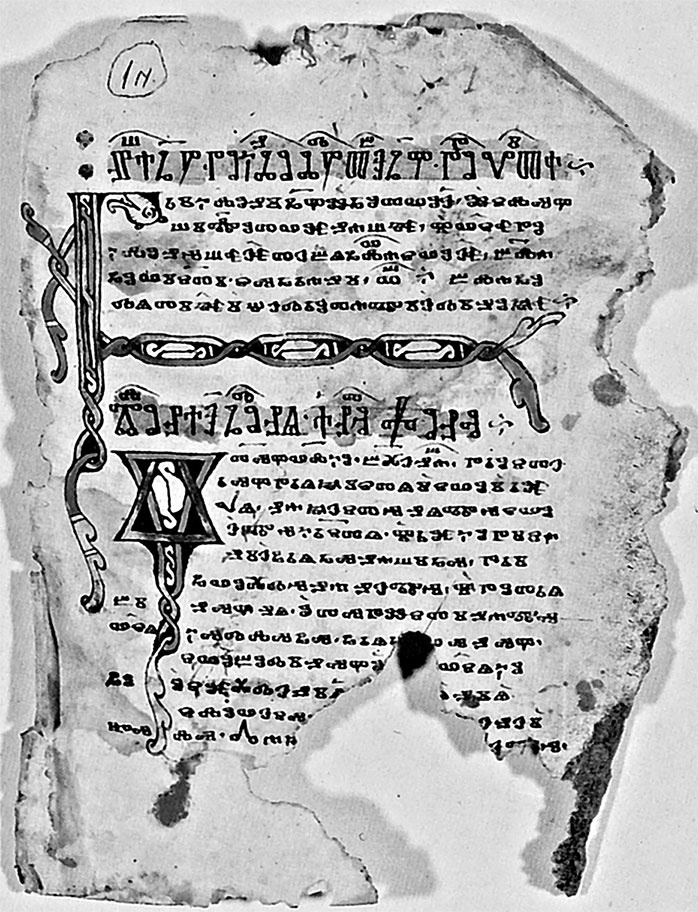

Славянский манускрипт глаголического письма Кириллица, с ее прямыми или слегка округлыми линиями, имела огромное преимущество перед глаголицей, с ее мелкими завитками или петлями, которые вырезывать или выдавливать было очень трудно. Что глаголица старше кириллицы, видно из следующих прямых и косвенных указаний. 1. В договоре Светослава Храброго с Иоанном Цимисхием (Л. И. Лейбович, 1876, «Сводная летопись», составленная по всем изданным спискам, вып. 1, 63–64) мы находим: «Это грамота дана в Верестре месяца июля индикта “дi”, т. е. 14-го. Свидание Светослава с Цимисхием состоялось не 14-го, а 15-го индикта, именно в 6480 (972) г.». Почему произошла эта ошибка? И. И. Срезневский (1882, «Древние памятники русского письма и языка», СПб., стр. 10) указал ее причину: данный текст переписывался с глаголического письма на кириллицу. В глаголице буквы «дi» означали не 14, как в кириллице, а 15; стало быть, никакой ошибки в оригинале не было. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно