|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Русь, откуда ты? | Автор книги - Сергей Лесной

Cтраница 16

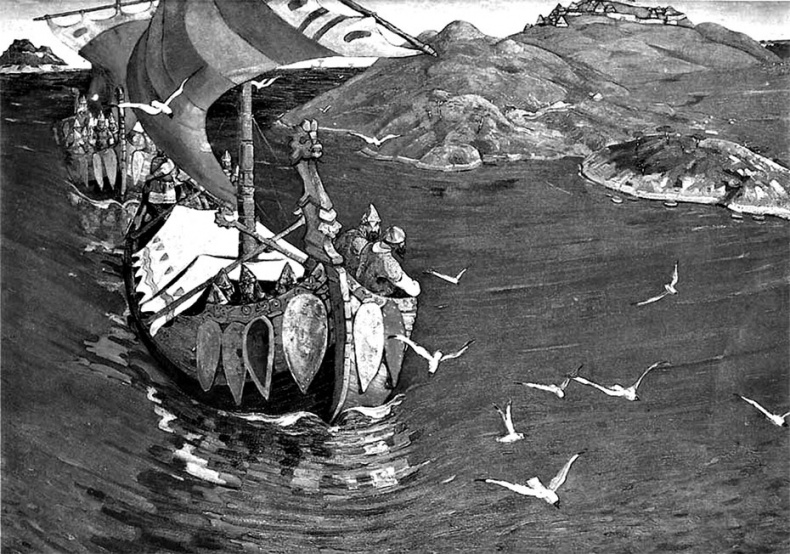

Заморские гости. Художник Н. К. Рерих На Руси такой тип судна не применялся. И сейчас не употребляется. В летописях он упоминается только в рассказах о нападении скандинавов: обычно сообщается, на скольких шнеках скандинавы явились. Из византийских источников мы знаем, что руссы плавали в Черном море издревле и что лишь греки и руссы были здесь народами-мореходами. Все остальные избегали моря, будучи преимущественно кочевниками. О хазарах прямо сказано, что плавать по морю они не умеют. Мореходные же таланты руссов были замечены уже давно, и они часто служили в византийском флоте, занимая подчас даже очень высокие должности. Тесная связь руссов с греками на почве мореплавания отражена несколькими греческими словами, перешедшими в русскую мореплавательную терминологию (см. выше). Замечательно также то, что до сих пор не найдено остатков ни одного норманского корабля на Руси. Нет в мореплавании руссов отзвуков типичных скандинавских украшений кораблей – драконов, голов чудовищ, дев и т. д., без которых не обходилось ни одно судно викингов (их искусство заставляет до сих пор изумляться – см., например, остатки кораблей в музее в Осло). Итак, в мореплавании руссы ничего не взяли от скандинавов, и это совершенно необъяснимо норманской теорией. Торговля. Скандинавы рисовались норманской теорией как предприимчивые торговцы, пересекавшие Русь из Балтики в Черное или Каспийское море, широко используя все внутренние водные пути Руси. Нигде во всех исторических документах (ни на Западе, ни на Руси) нет ни слова о скандинавских купцах в глубине Руси. Если бы все было так, как представлено в норманской версии, то история должна была сохранить случаи убийства, ранения купцов или их ограбления, наложения на них штрафов, кражи у них товаров, хлопот об их освобождении, споров о пошлинах, конкуренции с русскими купцами, о несчастиях с их судами, о волоках их судов по суше и т. д. Обо всем этом решительно ничего не находим, хотя речь идет не о годах, а о столетиях. Допустим, однако, что они торговали. Но не могли они торговать без денег или без товаров. Обязательно остались бы какие-то вещественные следы – деньги или предметы западноевропейского изготовления, подлежащие обмену. Недавняя (1956) работа Янина[11] показывает (она подводит итоги всему, что нам известно о древних русских кладах и находках), что: а) с начала IX в. и до начала XI (1014) денежной единицей на Руси был арабский дирхэм, т. е. именно в ту пору, когда принято считать, что скандинавы играли на Руси особенно выдающуюся роль. За все «норманское» время, когда на Руси якобы были скандинавы, в Киеве не найдено ни одного западноевропейского динария. Факт, совершенно не совместимый с норманской теорией; б) к началу XI в. разразился кризис серебра на Востоке, и арабский дирхэм почти исчез из Древней Руси. Весь XI век господствовал западноевропейский динарий, т. е. в эпоху, когда влияние норманов, по утверждению даже самих норманистов, было уже незначительным. После Ярослава Мудрого (ум. в 1054 г.) имя варягов почти исчезает из летописей. Иначе говоря, норманская, вернее европейская, монета появилась на Руси, когда норманов уже не было; в) дальше (XII век) начался период безмонетного обращения, длившийся несколько столетий. Могут возразить, что торговля осуществлялась не деньгами, а мехами, которые и были средством обмена. Однако если с арабами торговали на деньги, то почему со скандинавами на меха? И в этом случае факт полного умолчания скандинавских купцов остается необъясненным. Наконец, и это самое главное, в Древней Руси не найдено предметов западноевропейского происхождения. Напомним, что единичные находки, если изделия действительно западноевропейского происхождения, еще ничего не говорят в пользу норманской теории. Такие предметы могли быть завезены через Галицию или Польшу, куплены русскими купцами за границей – они торговали с Западом: бывали и в Любеке, и в Швеции, и на Готланде. Подобные предметы могли появиться и как подарки из-за границы, ничего общего со скандинавскими не имеющие. Если торговля была, то мы должны были бы найти много заграничных предметов. На деле ни денег, ни товаров скандинавов не найдено. Норманисты совершенно не поняли, что скандинавы торговали только с окраинами Руси – Псковом, Новгородом, внутрь же ее они вовсе не проникали. Все соображения норманистов – лишь плод их беспочвенных кабинетных измышлений. Никто из них не подумал, что действительно торговцам-грекам было куда короче, сподручнее, принимая во внимание связи Византии с Русью, торговать хотя бы с Киевом. Даже о них никаких сведений нет: ездили в Византию русские купцы, была торговля и с Херсоном (сухопутная), но ее размеры были невелики, и касалась она главным образом предметов роскоши. Но, повторяем, делали все русские купцы. Что касается скандинавов, то прежде всего нечем было торговать в глубине Руси. Скандинавия была издревле бедной страной. И если и могла что-то выбросить на рынок, то именно те товары, которые Русь сама имела в достаточном количестве (меха). Лучшее доказательство бедности страны – то, что скандинавы вынуждены были продавать свою кровь службой у иностранцев в качестве воинов. Не могли скандинавы торговать и чужим товаром, перекупая его или получая в кредит, – для этого надо было быть платежеспособным. Наконец, нужно помнить об опасностях торговли в те времена. Главное же то, что огромные расстояния съедали все выгоды транзитной торговли, даже если бы она была физически осуществимой. Товаровместимость ладей была ничтожна: дикость путей, огромные расстояния требовали перевозки больших количеств пищи, платья, оружия, инструментов и т. д. Длинные волоки посуху ставили торговцев в полную зависимость от окружающего населения, которое, конечно, всегда было готово погреть руки. Если в древности так сильно грабили своих, то что говорить о чужих? Можно утверждать с полной ответственностью, что никакой транзитной торговли с Востоком не было. Торговый путь распадался на участки, где происходила продажа и покупка прибывших товаров. Достоверно известно, что скандинавские купцы до устья Волги не доходили. Да и не могли доходить. Торговля на Руси осуществлялась самими руссами. Сторонникам транзитной норманской торговли стоит лишь взять карандаш в руки и подсчитать, сколько тысяч километров пути и месяцев необходимо для доставки одного килограмма из Швеции хотя бы до Средней Волги, чтобы понять, что не существовало в то время товара, который мог бы оправдать свою перевозку экономически. Иностранные товары (в очень незначительном количестве) непременно проходили через руки русских купцов. Надо помнить к тому же, что правитель каждого государства, через границы которого проходили чужие товары, брал 1/10—1/8 часть их. Границ было множество. В этих условиях из Скандинавии до устья Волги могли доходить лишь жалкие остатки первоначального товара. Даже если купец уцелевал, то мог он привезти ничтожное количество товара, а ведь надо было еще возвращаться, и знать, что водная дорога открывалась лишь в апреле, а в октябре на севере речки уже замерзали. Конечно, теоретики-историки об этом не думают. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно