|

||

|

|

Онлайн книга - Печенеги, торки и половцы | Автор книги - Петр Голубовский

Cтраница 71

Что же заставило нашего писателя отдалить эпоху половецких переселений до времен Альмуса и Арпада? Нет сомнения, что автор Historiae ducum Hungariae был нотарием венгерского короля Белы IV [816]. Мы говорили, что половцы по переселении своем в Венгрию быстро завоевали себе видное положение при дворе. Венгерская знать борется с ними. Уже Андрей II в своей конституции 1222 г. должен был обещать, что иностранцы не будут допускаемы к занятию должностей без разрешения совета государства [817]. При Беле IV половцы окончательно оттесняют венгерских вельмож от двора. Бароны ропщут, что их не допускают к королю, принуждают говорить через докладчика, между тем как самый последний половец входит к королю, лишь только заявляет желание его видеть; что король отдает предпочтение половцам в заседаниях и советах [818]. Не нужно также упускать из виду, что в 60-х годах XIII столетия король Бела IV должен был бороться с восстанием своего сына, Стефана V. Из дошедших документов видно, что бароны Венгрии были едва ли не главной пружиной в этой междоусобной войне. Всплыли те обвинения на короля, о которых говорит Рогерий [819]. И вот нотарий короля Белы IV, ближайший преданный ему человек, решается оправдать своего господина и пишет свое сочинение «Histaria ducum Hungariae». Все, что делалось первыми королями, чтилось венграми. И вот автор для санкции положения половцев в Венгрии заставляет их прийти туда еще при Альмусе и оказывать услуги распространению венгерского владычества при Арпаде. Половецкие князья, по словам Анонима, покоряют целые области, строят укрепления. В награду за свои подвиги получают земли в различных вновь покоренных областях. Следовательно, ничего не было предосудительного в том, что Бела IV раздавал земли половцам, если Арпад, этот венгерский герой, делал то же самое. Нельзя обвинять короля за то, что он раздает должности половцам; ведь и Арпад сделал начальником над своими стрелками некоего кумана, мужа весьма умного, который назывался Сеполем [820]; нет основания нападать на Белу IV за то, что он женил наследника престола, Стефана V, на половчанке, потому что один из первых уважаемых королей, Сульта (Zulta), выбрал для своего сына, Токсуна, жену из земли половецкой [821]. Вот что хотел сказать нотарий короля Белы IV и для этого-то внес хронологическую путаницу в факты. Предложим теперь объяснение тому факту, как образовалось предание о прохождении венгров через Русь – Киев и Галицию во время пути из прародины. Мы не беремся утверждать, что это предание существовало как готовое целое раньше появления хроники нотария, но, несомненно, были обстоятельства, из которых можно было вывести заключение о проходе венгров через Суздаль, которые и легли в основание рассказа Анонима. В 1215 г. было основано братство доминиканцев или проповедников, а семью годами раньше орден миноритов или францисканцев. С большим рвением они ведут дело проповеди на востоке Европы, хотя нельзя сказать, чтобы особенно удачно. Они исключительно на себя берут миссию распространения христианства у кочевников, изучают половецкий и уйгурский языки, служат переводчиками [822]. Благодаря своему обращению в наших степях они открыли место прародины венгерского народа и решили пробраться в эту неведомую Западной Европе страну. Во время нашествия татар они извещают западноевропейцев о нравах и военной тактике нового врага и передают их завоевательные плоды. Сведения, полученные от них, передаются далее [823]. Если венгры знали прекрасно Галичь, если им был известен Киев, то своим знакомством с Суздалем и восточными окраинами нынешней России они обязаны братьям-проповедникам. Первое путешествие их в Великую Венгрию относится к 1237 г. В этот раз они держались южного направления: через Балканский полуостров, Черное море, Тамань, Аланию, Булгарию, но на обратном пути принуждены были избрать северный путь через землю мордвы [824]. Но это было не последнее предприятие братьев-проповедников. В другой раз они двигались уже по северному направлению, дошли до Борусии (Bruscia, Парусье), намереваясь, как видно, пройти через Суздаль. Однако далее они не пошли, узнав, что все к востоку уже покорено татарами. Насколько можно судить, этим и закончились их предприятия в отношении Великой Венгрии. В одном из вариантов донесения братьев-проповедников есть указание, что между первым и указанным только что последним путешествием было предпринято еще одно, причем, несомненно, уже путь лежал через Суздаль, землю мордвы, к Волге. Когда миссионеры пришли в Суздаль, то тут встретили несколько венгров, спасавшихся от татар. Они их крестили. Суздальский князь запретил им проповедовать в своей области и приказал вернуться назад. Но проповедники отказались и послали часть своих в землю мордвы, чтобы пробраться в Великую Венгрию. Мордвины их перебили [825].

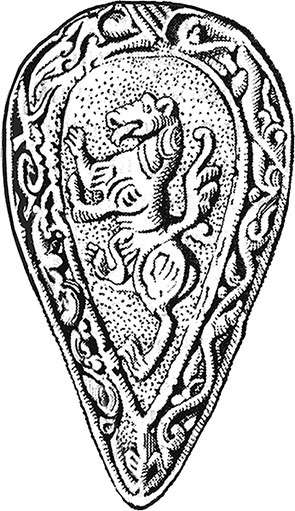

Герб владимиро-суздальских князей. XI–XIII вв. Как бы то ни было, но путь в Великую Венгрию был найден. Мссионеры открыли его. Он шел через Суздаль. Все донесения братьев-проповедников быстро передавались из рук в руки [826]. Венгры узнали о существовании Суздаля, о том, что через него идет путь в Великую Венгрию. Отсюда почерпнул, без всякого сомнения, свои сведения об этом отдаленном крае и Аноним; благодаря этим-то известиям братьев-проповедников ему пришла мысль, неверная в наше время, но вполне естественная для писателя XIII в., мысль о переселении венгров в Паннонию через Суздаль. Повторяем, до реляций этих смелых миссионеров нет известий о Суздале в западноевропейских источниках.

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно