|

||

|

|

Онлайн книга - Печенеги, торки и половцы | Автор книги - Петр Голубовский

Cтраница 68

Мы не имеем возможности рассмотреть все былины и показать в них отражение борьбы со степью. Мы остановимся лишь на одном народном предании, сохранившемся от времен Владимира Святого. Этому князю пришлось вести упорную борьбу с печенегами, о которой мы имели случай говорить. Во время составления летописи XII в., то есть сто с лишним лет народ уже имел богатырское сказание, привязанное к эпизоду набега печенегов на Переяславское княжество в 993 г. В нем еще вполне сохранены исторически верные черты: известно имя народа-врага, известна местность события, остаются вполне бытовые черты; народная фантазия пока ограничилась только созданием личности богатыря. Вот самое предание, которое мы находим нужным привести все: «…И се печенезе придоша по оной стороне от Сулы; Володимер же поиде противу им, и усрете я на Трубеши наброду, кде ныне Переяславль. И ста Володимер на сей стране, а печенезе на оной, и не смеяху си на ону сторону, и они на сю сторону. И приеха князь печенеский к реце и возва Володимера, и рече ему: “пусти ты свой муж, а я свой, да ся борета; да аще твой муж ударит моим, да не воюемся за три лета, аще-ли наш муж ударит вашим, да воюем за три лета”, и разийдоша раздно [785]. Володимер же пришед в товары, посла по товаром бирича, глаголя: “нетуть-ли такого мужа, иже бы ся ял с печенежанином братися? ” и не обретеся никдеже. И заутра приехаша печенезе, а свой муж приведоша, и наших не бысть. И нача тужити Володимер, посылая по всим воемь своим, и приде один муж стар к нему, и рече ему: “княже, есть у мене един сын дома меньший, а с четырма есмь вышел, а он дома; от детства си своего несть кто им ударил: единою бо ми сварящю, оному же мнущю кожу, и разгневася на мя, преторже черевии руками”. Князь же се слышав и рад бысть, и посла конь борзо и преведоша и ко князю, и князь поведа ему вся; сей же рече: “княже! не вемь, могу ли с него, да искусите мя: нетуть-ли вола велика и сильна?” Иналезоша вол силен в повеле раздражати вола, в возложи нань железо горяче, и пустиша вола, и побеже вол мимо нь, и похвати вола рукою за бок, и выня кожю с мясы, елико ему рука я; и рече ему Володимер: “можесь ся с ним бороти”. И назавтрее придоша печенезе и почаша звати: “несть ли мужа? се наш доспел”. Володимер же повеле той ночи облещися в оружье; и выпустиша печенезе мужь свой, и бе превелик зело, и страшен; и выступи мужь Володимерь и взрев печенежин и посмеяся, бе бо средний телом. И размеривше межи обеима полкопа, и пустиша я к собе, и ястася крепко, и удави печенежанина в руку до смерти и удари им о землю; и вьскликоша русь, а печенезе побегоша, а русь погнаша по них, севуще е, и прогнаша их. Володимер же рад быв, и заложи город на броду том и нарче и Переяславль, зане перея славу отрок. Володимир же великим мужем створи его и отца его» [786].

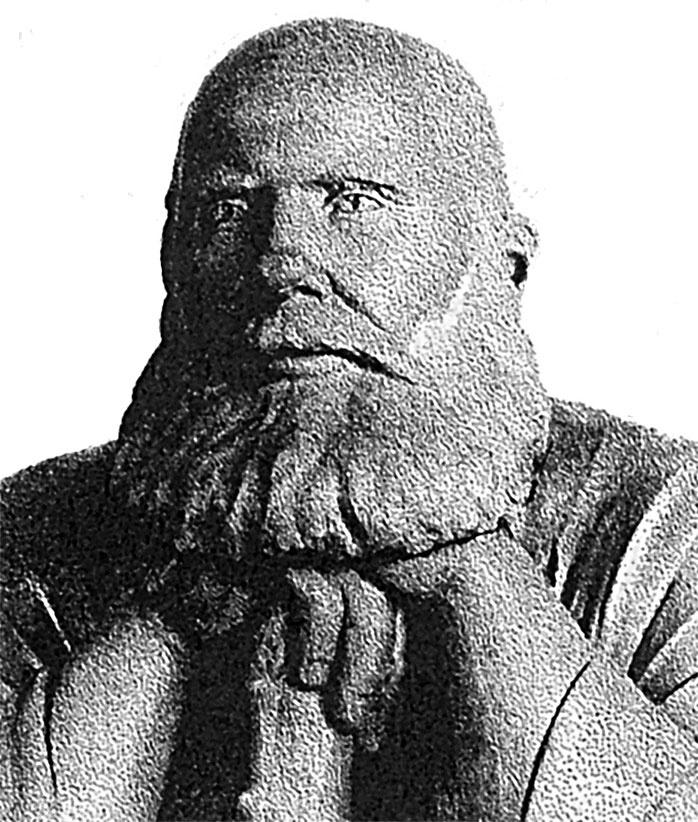

Илья Муромец. Антропологическая реконструкция Что в этом рассказе перед нами является народное предание о страшной борьбе, указывается связью его с местностью, со стремлением народа объяснить происхождение имени города на Трубеже, хотя официальный документ договора с греками показывает, что этот город существовал давно, так давно, что народной памяти не хватало уже до этой эпохи. Здесь уже мы видим соединение воспоминаний о двух фактах. В народе держалась еще память о постройке городов, предпринятой Владимиром Святым. Народ к этой же эпохе отнес и основание Переяславля, – соединив в одно два предания: о некогда делавшихся укреплениях и о борьбе с кочевниками – печенегами. В таком виде предание держалось в XII в. Но укрепления, сделанные Владимиром Святым, состояли не из одних городов, он, как мы раньше видели, провел оборонительную линию валов [787]. Память об этом, конечно, держалась в XII в.; помнили, что и эти валы и засеки предназначались для защиты населения от тех же врагов – печенегов. Далее исторические подробности стали исчезать. Прежде всего и скорее и легче всего должно было выйти из предания воспоминание о Переяславле. Это особенно должно было произойти после татарского нашествия, когда пало значение этого города как оплота против степи, когда он снизошел на степень второстепенных городов. Произошел факт, который немыслим в народной памяти: должно было явиться предание без местности. Но так оно остаться не могло. От времени Владимира Святого сохранились еще валы. К ним, как к величественным сооружениям, пережившим в целости века, постоянно служившим памятниками борьбы с теми же печенегами, и должно было примкнуть предание о тех же печенегах. Таким образом, неизбежно должны были слиться эти два воспоминания о кровавой борьбе – о Яне Усмошвеце и валах.

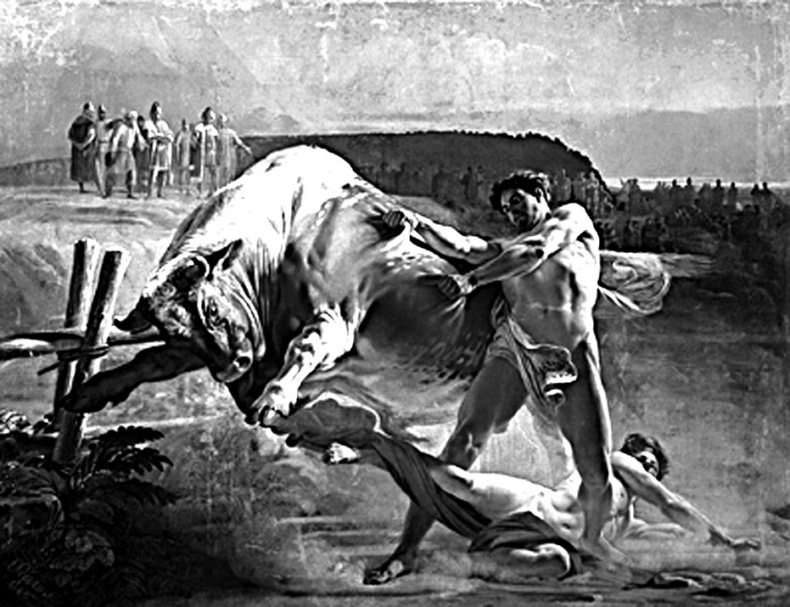

Ян Усмовец останавливает разъяренного быка. Художник Е.С. Сорокин Но еще раньше, а, может быть, одновременно исчезло из народной памяти и имя врага, его индивидуальные черты: осталось только одно, что был какой-то враг, что был богатырь, который с ним боролся и в защиту построил эти валы. Этот враг, как и сама борьба, отодвинулся к векам доисторическим, откуда он получил стихийные черты, сверхъестественную окраску: богатырь борется уже не против народа или другого реального врага, а против мифического змея. Подробности предания изменяются, но основания его остаются. В таком виде предание держится в народе до сих пор. В Великороссии держится рассказ о Никите Кожемяке. «Около Киева, – говорит предание, – проявился змей; брал он с народа поборы немалые: с каждого двора по красной девке». Рассказывается, что в свою очередь попала к нему дочь царская, красавица, которую он не съел. Она допыталась у змея, кто сильнее его. Этот богатырь, которого одного боялся змей, был Никита Кожемяка. Сам царь отправился просить его, чтобы освободил его землю от лютого змея. В ту пору Никита кожи мял, держал он в руках двенадцать кож; как увидал он, что к нему пришел сам царь, задрожал со страху, руки у него затряслись – и разорвал он те двенадцать кож. Никита не согласился на просьбы царя и только, когда к нему отправили пять тысяч детей, решил освободить свою страну. Начался бой. Никита повалил змея. Стал змей миру просить: “разделим всю землю, весь свет поровну: ты будешь жить в одной половине, а я в другой”. “Хорошо, – сказал Никита, – надо межу проложить”. Сделал Никита соху в триста пуд, запряг в нее змея, да и стал от Киева межу пропахивать. Затем Кожемяка стал делить море и утопил змея. Эта борозда и теперь видна: вышиною та борозда двух сажень. Кругом ее пашут, а борозды не трогают; а кто не знает, отчего та борозда, – называет ее валом» [788].

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно