|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - 500 великих загадок истории | Автор книги - Николай Николаев

Cтраница 155

Началась эта странная история, как явствует из других хроник, с того, что некий деревенский мальчик по имени Николас, живший в окрестностях Кёльна, пережил удивительное видение (по одним данным, ему было 16 лет от роду, по другим – не исполнилось и 10). Ему явился ангел, объявивший, что Гроб Господень будет освобожден не мечом, но миром. Этот подросток, очевидно, обладал всеми задатками харизматического лидера. Он рассказывал об увиденном с такой подкупающей искренностью, что тысячи людей стали собираться, чтобы послушать его. Примерно так средневековые источники повествуют о событии, всколыхнувшем все христианское общество в 1212 г. Десятки тысяч немецких и французских детей, увлеченные непостижимым порывом, отправились в далекий Иерусалим, чтобы снова освободить Гроб Господень из рук магометан – «одинокий гроб Иисуса Христа, который – и это позор всех христиан и несмываемый позор каждого христианина – долгие годы пребывает в руках нечестивых». За четверть века до того знаменитый султан Салах ад-Дин, или Саладин, нанес поражение крестоносцам и очистил от них Иерусалим. Лучшие рыцари Западного мира пытались вернуть утраченную святыню.

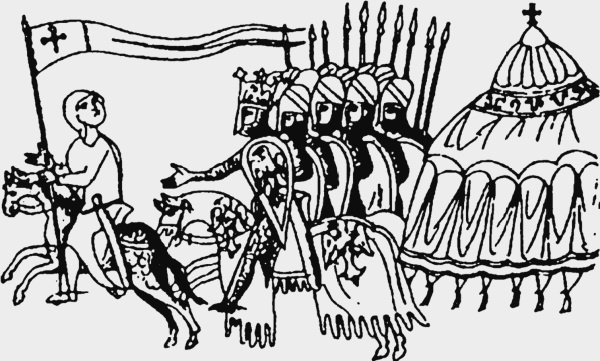

Рыцари в крестовом походе В хрониках XIII в., как подсчитали современные историки, 51 раз упоминается этот таинственный поход, который получил впоследствии название «крестового похода детей». Многое в этих сообщениях кажется настолько фантастичным, что напоминает скорее легенду. С другой стороны, многое в этих хрониках выглядит столь достоверно и даже натуралистично, что нельзя им не верить. Автор хроники, процитированной нами вначале, несомненно, был очевидцем тех бурных событий. Ведь он жил в Кёльне, по улицам которого тянулись толпы «чад Божьих», шедших в поход, и, значит, сообщал об увиденном вовсе не из вторых или третьих рук. Его рассказ датирован 1216 г. К тому времени он уже знал, чем кончилась эта благочестивая авантюра, начинавшаяся как безобидный анекдот. «Многие из них добрались до Меца, прежде чем их вынудили вернуться, другие – до Пьяченцы и даже до Рима. Иные достигли Марселя. Прибыл ли кто из них в Святую Землю и что с ними сталось, неведомо. Известно только одно: многие тысячи отправились в этот путь, но немногие возвратились домой». Автор хроники, которая велась в городе Трир, что лежит в 150 км к югу от Кёльна, также видел этих детей. По его словам, на одежде Николаса красовался щит, «словно крест в форме буквы “тау”, что почитается знаком святости и чудотворной силы». В ту пору многие знали, что точно такой же крест носит на своей одежде и один из самых известных людей того времени – Франциск из города Ассизи. «Быть может, и юного воина Христова ждет теперь та же слава?» – говорили одни. Тот самый Франциск – а был он примерно на 15 лет старше нового подвижника, Николаса – уже успел прославиться как безумец и отъявленный скандалист. От него отвернулись родные и близкие; им возмущались власти церковные и светские. Он требовал от своих сторонников бедности, целомудрия и послушания; он хотел, чтобы всю жизнь они оставались неприкаянными бродягами. Он ненавидел законы и оружие; он считал, что богатство и власть портят людей. Он шел по грани, разделявшей церковь и ересь, увлекая за собой все больше «братцев» и все сильнее рискуя кончить жизнь на костре. Лишь в 1210 г. его положение в обществе стало в какой-то мере прочным. Папа Иннокентий III позволил ему создать свою «официальную секту» – орден францисканцев. В 1212 г. судьбы Николаса и Франциска наконец сошлись в одной точке. Итальянский подвижник тоже задумал отправиться в крестовый поход. В субботу 25 августа 1212 г. в Геную, один из крупных портовых городов того времени, вошли необычные странники. Их взорам открылось море, которое они жаждали перейти или хотя бы переплыть. Все собравшиеся ждали великого чуда. Вот-вот Николас «прострит руку на море и разделит его». Вот-вот пилигримы двинутся посуху вплоть до Святой земли. Все ждали и ждали, но чудо так и не свершилось. Трудно понять, что случилось, когда тысячи людей разом поняли, что все они одурачены похвальбой юного хвастуна. Хронисты пересказывают эту часть истории сбивчиво и невнятно. В потемках истории исчезают незадачливый пророк, его отец и почти все его сторонники. Их судьба не вполне ясна, но вряд ли можно сомневаться в том, что она весьма печальна. В общем-то, известия о «крестовом походе детей» скорее задают вопросы, чем отвечают на них. Начнем с того, что само наименование этой странной авантюры неточно. «Крестовым походом» в узком смысле этого слова называется военный поход, начатый по призыву римского папы с согласия императора Священной Римской империи и королей Англии и Франции. Ничего подобного в этой истории мы не видели. В средневековых хрониках случившееся называли commotio («движение») или peregrinatio («паломничество»). Кроме того, нигде не упоминается, что у участников этой авантюры было оружие. А какой же военный поход без этого? В старинных хрониках приверженцы Николаса обычно именуются словом pueri. В переводе с латинского это слово означает «отрок», но, например, в Средние века на Руси «отроками» называли не только детей, подростков, юношей, но и слуг, рабов. В Западной Европе в начале XIII в. понятие pueri толкуется столь же расширительно. Если у человека не было ни земли, ни имущества (в ту пору наследство доставалось только старшему сыну), ему ничего не оставалось, как идти в поденщики, пастухи, слуги. Таких людей, «нищих, что детей малых», тоже звали pueri. Итак, крестовый поход детей впору назвать «паломничеством бесправных простолюдинов». Именно среди таких неприкаянных людей – «нищих, что детей малых» – нашлось много желающих отправиться в Палестину, чтобы наконец поселиться на своем клочке земли в этой стране, по праву принадлежащей христианам. Невероятно, но в том же 1212 г. в те месяцы, когда по всей Германии собираются в ополчение дети, подобная страсть охватила и французских отроков. Хронисты сообщают о появлении некоего мальчика-пастуха по имени Стефан, жившего в деревушке Клуа, к западу от Орлеана. В мае 1212 г. (эта дата лишний раз показывает, как бурлит христианский мир!) он объявил об удивительной истории, что приключилась с ним. Он подал нищему еду, а тот вложил ему в руку письмо, отправленное самим Иисусом, и просил его как можно скорее передать это священное послание королю Филиппу Августу. Согласно одной из хроник, которая велась в Лаонском монастыре, юный полководец собрал под свои знамена около 30 тыс. «детей» (pueri). Вместе с ними он отправился в Сен-Дени, где находился также замок самого короля. У него-то Стефан и просил аудиенции. Но король не принял его, а, наоборот, недолго думая, отослал детей, большинству из которых не исполнилось 12 лет. Что стало с самим Стефаном, история умалчивает. Впрочем, хроника, составленная впоследствии неким монахом, рассказывает и о дальнейшей судьбе этих детей. По его словам, французские pueri – как и юные немцы – по-прежнему стремились попасть в Святую землю. Их ряды полнились уже не только детьми, но и взрослыми – крестьянами, ремесленниками, священниками и даже преступниками. Они пересекли всю Францию и достигли Марселя. Здесь они ожидали (какие поразительные параллели!), что волны расступятся и пропустят их в Иерусалим.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно