|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Бунтующий флот России. От Екатерины II до Брежнева | Автор книги - Игорь Хмельнов , Эдуард Чухраев

Cтраница 76

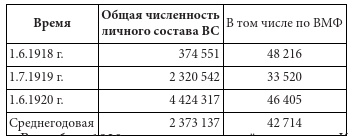

Характерной особенностью Гражданской войны была готовность всех ее участников широко использовать насилие для достижения своих политических целей, поэтому применялся «красный террор» и «белый террор». Кто был тогда хороший, кто плохой – в данном случае неважно. Оценки меняются. А термины остались: «белые» против «красных». С одной стороны, – вооруженные силы советского государства, с другой, – его противники. Советские – «красные». Противники, соответственно, «белые». Согласно официальной историографии, противников оказалось много. Но главные – те, у кого на мундирах погоны, а на фуражках кокарды российской армии и флота. Узнаваемые противники, ни с кем не спутать. Корниловцы, деникинцы, врангелевцы, колчаковцы и т.д. Они – «белые». В первую очередь их должны одолеть «красные». Они тоже узнаваемы: погон у них нет, а на фуражках – красные звезды. Таков изобразительный ряд Гражданской войны. Это своеобразная традиция. Она утверждалась советской пропагандой более семидесяти лет. Пропаганда была весьма эффективна, изобразительный ряд стал привычным, благодаря чему осталась вне осмысления сама символика Гражданской войны. В частности, остались вне осмысления вопросы о причинах, обусловивших выбор именно красного и белого цветов для обозначения противоборствующих сил. Что касается «красных», то причина была вроде бы очевидной. «Красные» сами себя так называли. Советские войска изначально именовались Красной гвардией. Затем – Рабоче-крестьянской Красной армией, Рабоче-крестьянским Красным флотом. Присягали красноармейцы и краснофлотцы красному знамени. Государственному флагу. Почему флаг был выбран красный – объяснения давались разные. К примеру: это символ «крови борцов за свободу». Но в любом случае название «красные» соответствовало цвету знамени. О «белых» ничего подобного не скажешь. Противники «красных» не присягали белому знамени. В годы Гражданской войны такого знамени вообще не было. Ни у кого. Тем не менее за противниками «красных» утвердилось название «белые». По крайней мере одна причина здесь тоже очевидна: «белыми» называли своих противников лидеры Советского государства. Прежде всего – В. Ленин. «Красные» и «белые» – это конкретная история Гражданской войны в России, это реальные события 1918—1920 годов. Поэтому далее мы будем использовать оба термина – красные и белые, не беря их в кавычки. Советские и западные оценки Гражданской войны изобилуют утверждениями, что белые ее проиграли потому, что народ был за красных и сделал свой «социалистический выбор». Но на самом деле народ в подавляющем большинстве своем соблюдал нейтралитет и не хотел Гражданской войны. Воевали меньшинства красных и белых. У красных было преимущество центральной позиции – обладание запасами царской армии и железнодорожными узлами, позволявшими быстро перебросить силы в нужное место. Белые несогласованно нападали с окраин и зависели от снабжения ненадежными «союзниками». В отличие от белых, красные использовали возможности поголовной мобилизации. Из 130 тысяч царских офицеров более 30 тысяч согласились у них служить (в том числе около 20 % офицеров царского Генерального штаба). Такими приемами в два года была набрана Красная армия, по численности в 10 раз превосходившая Белую. Но мобилизованный «народ» из армии бежал. Так, ежемесячно из Красной армии дезертировало около 200 тысяч человек – больше, чем было во всей деникинской армии. Надежнее были иностранцы. Латышские стрелки спасали Ленина в самых критических ситуациях, венгры и китайцы подавляли Антоновское восстание. К лету 1920 года интернациональные части красных насчитывали (по разным оценкам) от 182 до 250 тысяч, намного превосходя по численности западных интервентов, которые в боях с красными почти не участвовали. Вот как, например, выглядел по численности Красный флот. Среднемесячная численность флота Советской Республики за 1918—1920 годы

В ноябре 1920 года красные войска взяли Крым. Многие историки рассматривают это событие как окончание Гражданской войны. И в этом есть своя логика: хотя «штурмовые ночи Спасска и волочаевские дни» имели место и позднее, в 1922 году, но Белое дело уже было проиграно. Красные одержали победу. Но была ли Гражданская война лишь войной белых и красных? И, соответственно, можно ли считать ноябрь 1920 года окончанием грандиозного и трагического общероссийского конфликта? Скорее всего, нет. Потому что от Гражданской войны пострадал весь российский народ. Потому что и после ее окончания продолжалась эта великая общероссийская трагедия. Гражданская война и иностранная интервенция принесли России неисчислимые бедствия. В тяжелом положении оказался и отечественный военно-морской флот, потеряв 416 кораблей, из них 174 боевых и 242 вспомогательных. Материальная часть оставшихся судов была изношена практически до предела. Но была и еще одна беда, которая осталась и после окончания Гражданской войны: русское офицерство по-прежнему продолжало быть расколотым на красных и белых. Русские офицеры пережили еще одну трагедию. Многие вынуждены были покинуть Россию, стать эмигрантами, большинство из них навсегда. Флоты белых и красных И красные, и белые во время Гражданской войны образовали свой военно-морской флот. Надо сказать, что это были очень слабые военные формирования и по состоянию и содержанию кораблей, и по организации их использования, и по настроению личного состава. Такими они были в связи с тем, что одновременно прошли Великую российскую революцию, Первую мировую войну и тут же вступили в войну Гражданскую. Тем не менее эти флоты несли и выполняли свои миссии в тяжелые 1918—1922 годы. Белый флот (флот Белых армий) – это самостоятельные военно-морские формирования Белого движения в Гражданскую войну в России, включавшие в себя флоты, флотилии, отряды и другие соединения кораблей и вспомогательных судов. В Белый флот входили как боевые корабли специальной постройки, так и мобилизованные и реквизированные суда. Личный состав представляли морские офицеры и матросы российского военного и торгового флота, а также офицеры сухопутных армий. Военно-морские соединения Белого флота подчинялись руководству Белых армий. В правительстве адмирала А.В. Колчака в бытность его Верховным правителем России имелось Морское министерство, возглавляемое контр-адмиралом М.И. Смирновым, пытавшимся управлять всем Белым флотом. Однако реальное управление было существенно ограничено складывающейся обстановкой. Белый Черноморский флот был создан в январе 1919 года в Новороссийске в составе Добровольческой армии. В июле 1919 года база Черноморского флота была переведена в Севастополь. Черноморский флот подчинялся последовательно командованию Добровольческой армии, Вооруженным силам Юга России (ВСЮР) и Русской армии генерала барона П.Н. Врангеля. Командовали флотом в разное время вице-адмирал В.А. Канин; контр-адмирал, а позже вице-адмирал М.П. Саблин; вице-адмирал Д.В. Ненюков; вице-адмирал А.М. Герасимов; контр-адмирал, а позже вице-адмирал М.А. Кедров; контр-адмирал М.А. Беренс. После разгрома Белой армии генерал-лейтенанта П.М. Врангеля в Крыму в 1920 г. основная масса кораблей и судов Черноморского флота (33 вымпела) под командованием вице-адмирала М.А Кедрова ушла во французскую военно-морскую базу Бизерту (Тунис). Эта часть Черноморского флота белых была преобразована в Русскую эскадру и до 1924 года базировалась в порту Бизерта. В 1924 году Русская эскадра была расформирована, а ее корабли были переданы СССР. Однако переданные СССР корабли остались в Бизерте, а позднее они были проданы во Францию на металлолом. Андреевские флаги на этих кораблях были спущены 24 октября 1924 г. после признания СССР правительством Франции. Русские моряки перешли на положение беженцев. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно