|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Богини славянского мира | Автор книги - Михаил Серяков

Cтраница 53

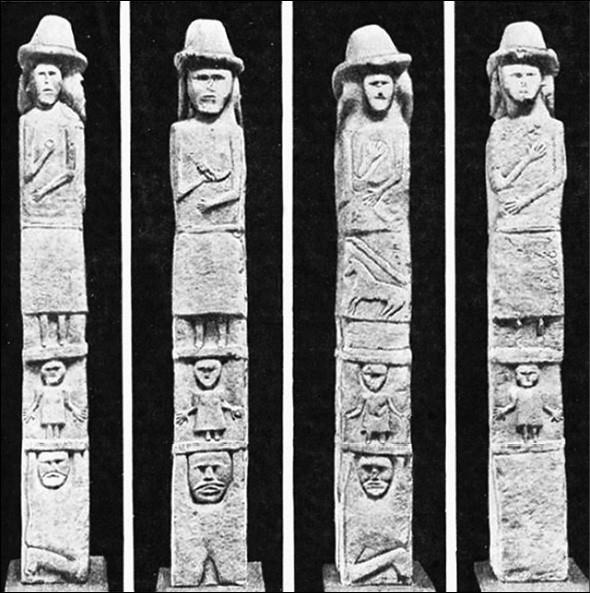

Рис. 13. Збручский идол Если это так, то к ней также относятся рассмотренные выше характеристики Зари-Заряницы русских заговоров. Подробные доказательства этого были приведены мною в исследовании духовного стиха о «Голубиной книге»572. В нем, в частности, было показано, что наши далекие предки знали о свойствах планеты Венеры через определенные промежутки времени проходить по солнечному диску, и это отразилось в древнерусском названии этой планеты как «преходницы». В пользу отождествления Мокоши и Зари русских заговоров также говорит приведенный выше фрагмент древнерусского поучения, связывающий ее с ручным блудом и, в одной из редакций, содержащий как будто намек на ее двойной характер, вполне согласующийся с двойственностью утренней и вечерней звезды: «Богыню сию же двоу творять и мокошь чтоуть…» Кроме того, выше мы видели, что, несмотря на все старания христианства, до конца ХIХ в. в отдельных местах Руси бытовало восприятие Зари как богини. Поскольку древнерусские письменные памятники не упоминают кроме Мокоши больше никакой индивидуализированной богини, это обстоятельство также свидетельствует в пользу отождествления обеих мифологических персонажей. Следует также сказать, что предположение о тождестве Мокоши с утренней и вечерней звездой лучше всего позволяет понять всю композицию Збручского идола (рис. 13). Сам идол изображал в своей совокупности Первобога с четким делением мира на три яруса: небесный, земной и подземный. На верхнем, небесном, ярусе было изображено два бога, достаточно уверенно отождествляемых с Перуном и Дажьбогом, и две богини. Одна из них, держащая рог, судя по всему, изображала Мокошь, что же касается второй, держащей в руке кольцо, то мы не можем точно установить, кого она представляла. Поскольку это был небесный ярус, где Дажьбог олицетворял собой Солнце, Перун – Месяц, а Мокошь – Венеру, следовательно, и последняя богиня должна была представлять какую-либо звезду или планету. Сведениями о подобном персонаже в древнерусском языческом пантеоне мы не располагаем. Б.А. Рыбаков высказал предположение, что перед нами Лада, однако ее имя отсутствует не только в летописном перечне богов Владимира, но и во всех древнерусских поучениях против язычества. Напротив, последний источник, как мы видели выше, дает устойчивое сочетание имен Перуна, Хорса (эквивалента Дажьбога в качестве солнечного божества) и Мокоши, но не содержит в связи с ними имени какой-либо другой богини. Хотя ту возможность, что на последнем изображении помещена какая-то неизвестная богиня, окончательно исключить нельзя, но наиболее вероятным будет предположение, что обе женские фигуры небесного яруса представляют одну и ту же богиню – Макошь-Венеру в ее двойном аспекте утренней и вечерней звезды. Дополнительно это подтверждает и то, что на миниатюре Хлудовской псалтыри XIII в. утренняя Заря изображена в виде женщины с факелом и гривной в руке (см. рис. 5). Интересно отметить, что женская рука с кольцом присутствует и на некоторых вариантах герба мекленбургских герцогов, происходивших по прямой линии от западнославянских князей. Весьма показательно, что, по словам хрониста, герцог Прибыслав Пархимский в XIII в. почитал эту девушку «совсем и совершенно как бога»573. Как отмечал А.Н. Афанасьев, золотое кольцо символизировало собой Солнце, о чем свидетельствовала старинная святочная игра с этим предметом у русских и чехов, причем кольцо должна была найти именно девушка574. Очевидно, что женская рука с кольцом в данном контексте как на Збручском идоле, так и на мекленбургском гербе обозначала собой Зарю, почитавшуюся как бог и на Руси. В этом случае они абсолютно точно соответствуют двум глазам космического Первобога «Голубиной книги». Если данное предположение верно, то нам опять бросается в глаза некоторая несообразность композиции идола, аналогичная небесному мифу «Голубиной книги». Поскольку Дажьбог олицетворял на нем Солнце и, следовательно, день, а Перун, соответственно, Луну и ночь, оба изображения Венеры-Макоши, соответствующие утру и вечеру, должны были бы быть помещены между обоими мужскими божествами, обозначая границу между светлой и темной половиной суток. Это было бы наиболее логично, наглядно иллюстрировало бы последовательность хода времени и соответствующие ему основные небесные светила и притом нисколько не нарушало бы муже-женской композиции всего Збручского идола. Однако его создатели сознательно отказались от этой возможности для того, чтобы поместить Венеру-Макошь прямо напротив Солнца-Дажьбога и тем самым наглядно показать наложение самой яркой небесной звезды на дневное светило. В принципе, текст «Голубиной книги», данные языка о славянском названии Венеры и композиция Збручского идола, взятые по отдельности, могли оказаться случайными совпадениями, но, взятые в своей совокупности, они демонстрируют стойкую закономерность в выражении славянами-язычниками разными способами своих религиозно-астральных представлений, при которой простая случайность явно исключается. Подтверждает такое понимание Збручского идола и приведенное выше известие 1068 г. англо-норманнского хрониста Ордерика Виталия, который отметил, что главными богами лютичей были Один, Тор и Фрея, т. е. Святовит, Перун и Мокошь. Поскольку праздник Святовита праздновался в Арконе во время летнего солнцестояния, он, следовательно, соотносился с дневным светилом. Громовержец Перун был связан с Луной, а о связи Мокоши с Венерой было сказано выше. Таким образом мы видим, что выделение в качестве главных божеств Солнца, Луны и Венеры было свойственно не только восточным, но и западным славянам, и это обстоятельство привлекло к себе внимание потомка искусных в мореходстве викингов. Необходимо также отметить, что создатели этого комплекса подчеркнули ведущее положение Мокоши в их пантеоне. Как показали археологические исследования, Збручский идол до своего свержения был установлен таким образом, что грань с Мокошью была ориентирована на север, вторая богиня – на восток, Дажьбог – на юг, Перун – на запад. «В 1968 г. я предположил, – писал Б.А. Рыбаков, – что главной лицевой гранью збручского идола является грань с Макошью. Данные раскопок 1984 г. подтверждают эту гипотезу: лицевая грань обращена к входящим в это «святая святых» всего ритуального комплекса»575. Однако север был наиболее священной частью света в индоевропейской традиции, и тот факт, что изображение именно Мокоши, а не Перуна было обращено на север и именно его видел в первую очердь входящий в святилище, наглядно указывает на значимость этой богини в глазах создателей этого святилища. Поскольку Мокошь была покровительницей прядения, теоретически это могло дать исходный толчок для связи образа Параскевы Пятницы с торговлей, но толчок явно недостаточный: продукция женского рукоделия была лишь одним из многих товаров, которые наши предки в старину продавали и покупали и совершенно непонятно, почему с покровительницей именно этого ремесла стали связывать понятие торговли как таковое. Однако, если мы примем во внимание, что наблюдение утренней и вечерней звезды играло большую роль в навигации и, следовательно, в морской торговле, которая играла большую роль в эпоху возникновения Древнерусского государства, то причина неожиданной связи богини планеты Венеры с торговлей станет для нас более понятной. Наконец, не следует забывать и о тесной генетической связи Мокоши с водяной стихией в целом. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно