|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Богини славянского мира | Автор книги - Михаил Серяков

Cтраница 20

Если предположение П.П. Георгиева о том, что на одной из четырех граней этого писала изображен не бог, а богиня верно, то это обстоятельство указывает на то, что славяне воспринимали дневное светило как воплощение и мужского и женского начала. Поскольку четыре грани идола соответствуют четырем ключевым положениям солнца в течение годового цикла, можно высказать предположение, что мужское и женское начала чередовались в природе дневного светила в зависимости от того или иного времени года. В пользу этого говорит записанная в Болгарии же песня «Солнце и Добринка», описывающая похищение солнцем своей земной избранницы. Заканчивается эта песня примечательной констатацией двойной природы дневного светила: С тех пор и по наши поры Светят на небе два солнца: Первое солнце – Солнце, Другое солнце – Добринка, Солнце сияет летом, А Добринка – весною175. Как свидетельствует записанная на Украине сказка, в женском обличии некогда представляли себе дневное светило и восточные славяне: «Хто уявляе сонца, як обличчя панни, той каже, що воно ходить ногами чоловiка, якого проковтнуло. Казка. Жив на свiтi один чоловiк. Цей чоловiк харчувався тiльки тим, що пiймае рибку, чи застрелить зайця, а може й утку. Полюванням вiн займався через те, що нi з чого було жить; не мав на землi нiчогiсiнько, крiм рулиницi. Один раз пiшов вiн полювати на зайцiв; пiшов дак ще було темно. Ходив по зарослях, по болотах, а потiм вийшов на поле. Тiльки вийшов, зараз почала викочуватыся панна-сонце. Вперше вона грiла слабо, а як тiльки поднiматись, то рот ставов бiльшим i бiльшим i накiнець так розкрила, що не видно носа, нi очей, нi ушей. В цей мент чоловiк-охотник стояв коло самоi панни-сонця. I вона, розкриваючи свiй рот, торкнулася чоловiка, а щоб вiн не мешав, вона взяла да й заховала до своего величезного рота»176. Как видим, украинская сказка рисует нам еще доземледельческий уклад жизни, когда человек жил только охотой и рыболовством. Показательно, что, согласно этой сказке, охотился он ночью, еще до восхода солнца. Небесное светило, описываемое здесь в качестве госпожи-панны, как бы совершенно случайно, безо всякого мотива проглатывает охотника. Гибель последнего здесь вообще ничем не мотивирована и становится понятной лишь в том случае, если принять во внимание, что в славянской и целом ряде других индоевропейских традиций, созвездие Ориона представлялось в виде Небесного охотника. Смысл украинской сказки раскрывается лишь с учетом этого астрального подтекста: созвездие исчезает с небосвода с восходом солнца, дневное светило как бы проглатывает его. Вместе с тем данный текст является еще одним указанием на матриархальную революцию, сохранившимся в славянской традиции: охотник-Орион гибнет по вине сверхъестественного женского персонажа, на власть которого недвусмысленно указывает титул, которым величает ее сказка – «панна-сонце». Естественнно, что после убийства Небесного охотника, власть в пантеоне переходит к проглотившей его богине, соотносимой в данной сказке с дневным светилом. Более чем архаичным выглядит и способ расправы солнца с охотником, напоминающий нам греческий миф о Кроне, проглатывавшем своих детей. Представление о солнце как о женском персонаже присутствует и в русском фольклоре. В русской песне девица так говорит о себе: Мне матушка – красна Солнушка, А батюшка – светел Месяц…177 На севере Руси также «многие считают солнце за женщину»178. В чешской сказке «Три золотых волоска Деде-Всеведа» сверхъестественный женский персонаж оказывается уже не солнцем, не его женой, а матерью дневного светила. Сказка начинается с того, что король, остановившийся на ночь в хижине углежога, случайно услышал, как три старушки-Судьбички определили только что родившемуся сыну углежога жениться на его дочери. Чтобы избежать столь неравного и позорного в его глазах брака, король тщетно пытается погубить сына углежога, а когда все его старания заканчиваются неудачей и бедняк все равно женится на его дочери, дает зятю невыполнимое задание: принести в качестве вена три золотых волоска Деде-Всеведа. Сын углежога отправляется в путь и в его конце вновь встречается с Судьбичкой, которая объясняет герою, что она мать солнца: Старушка улыбнулась и промолвила: – Дед-Всевед – сын мой, ясное Солнышко…179 О существовании подобного же представления и на Руси говорит поговорка «дожидайся солнцевой матери Божья Суда»180. «Солнцева мать упоминается во многих сказках, и везде о ней говорится как о вещей пряхе: она дает странствующим героям мудрые советы и на золотой прялке прядет золотую кудель»181. На солярные истоки судиц у южных славян указывает и время, когда их можно увидеть: «В некоторых хорутанских краях они же слывут под именем живиц – дев жизни, содиц=судиц – дев судьбы, кресниц, как дев, которых можно видеть всем во время креса – праздника купала (24 июня)»182. Как солнце в русской загадке, так и луна в болгарском поверье, приведенном выше, соотносились с коровой, этим зооморфным образом богини. А.Н. Афанасьев отмечает, что, согласно поверью люнебургских славян, пряха сидит на месяце, вертит там колесо и прядет тонкие белоснежные нити, которые в самом конце лета падают на землю легкой паутиной, а саму пряху можно увидеть во время новолуния. Еще одним достаточно распространенным женским персонажем отечественного фольклора применительно к небесной сфере является Заря-Заряница. Само русское слово заря, ст. – слав. zarja, zorja восходят не только к и.-е. gherh-/ghreh-, а к ностр. gE/hr/a «утренняя заря»183. Касаясь ее происхождения, духовный стих о «Голубиной книги» отмечает: Утрення заря, заря вецерняя От очей Божьих, Христа царя небеснаго…184 Связь обеих зорь с очами божьими в данном памятнике выглядит довольно странной. Вряд ли создатели духовного стиха имели здесь в виду собственно зарю, то есть рассвет и закат при восходе и заходе солнца. Солнце у многих народов воспринималось как небесный глаз, но предшествующая ему заря с трудом могла быть соотнесена с этим органом человеческого тела из-за отсутствия у нее четких границ. Русские заговоры также отчетливо отличают зарю от собственно рассвета: «Встану я, раб Божий (имярек), благословясь, пойду я, перекрестясь, на восход красна солнышка, на закат светла месяца, на тихую зарю утреннюю и вечернюю. И портевщику, и колдовщику бы краснаго солнышка в руки не забирывать, светлаго месяца с неба не спихивать, чистых звезд с неба не сбирывать, а меня, раба Божия (имя рек), веки вечныя не испорчивать…»185 Как видим, утренняя и вечерняя заря не только отличаются от восхода солнца, но и соотносятся во второй части заговора от порчи с небесными звездами.

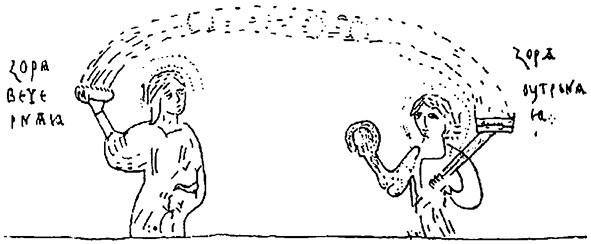

Рис. 5. Две Зари на миниатюре Хлудовской псалтыри, XIII в. Все становится ясно, если мы примем во внимание, что по XIX в. включительно утренняя и вечерняя заря в русском языке означали не только рассвет и закат, но и планету Венеру: «Утренняя, вечерняя звезда, зорница, одна и та же планета Венера…»186 Вывод В.И. Даля на фольклорном материале подтверждает А.Н. Афанасьев: «зо(а)рница (зирныця, зараянка) – утренняя или вечерняя звезда, планета Венера»187. Венера – это ярчайшее после Солнца и Луны светило земного неба и единственный объект, который при определенных условиях может быть виден даже днем. Эта особенность не осталась незамеченной даже христианскими авторами Древней Руси: «Звѣзда свѣтлѣиши инѣх дньница прѣд зорями въсходяща»188. Действительно, Венера видна и после захода Солнца, и незадолго до его восхода, что и обусловило двойное ее название – вечерней и утренней звезды. В славянском переводе книги Иоанна Дамаскина говорится: «Венеру же оную овогда денницею, овогда вечерницею нарицают»189. Данное обстоятельство вполне объясняет применение к одному небесному объекту в русском духовном стихе двойного названия – утренней зари и зари вечерней. Как было показано мною в исследовании о «Голубиной книге», два женских персонажа верхнего яруса Збручского идола, соотносимого со сферой небесных богов, скорее всего, изображают не двух отдельных богинь, а планету Венеру в двух ее ипостасях. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно