|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Богини славянского мира | Автор книги - Михаил Серяков

Cтраница 13

Выше мы уже видели, что как тур, так и бык соотносились в народных загадках с громом и молнией. Во Владимирской губернии тучи перед грозой назывались быками или бычками96. Во многих районах Вологодской области до сих пор грозовое облако либо первую тучу перламутрового цвета, являющуюся предвестником сильной грозы, называют «бык», «бычок» («Бычок постепенно небо закрывает»), а про сумрачное небо говорят, что оно «бычится» («Ноне весь день небо бычится»)97. Русская загадка показывает, что корова могла соотноситься и с солнцем: «Бурая корова через прясло глядит». С другой стороны, известно болгарское поверье, что луна во время затмения превращается в корову, которую тотчас начинают доить ведьмы и приготовлять из ее молока целебное масло98. На связь коровы не только с женским началом, но и с небесными светилами в Древней Руси указывает то, что в славянском погребении женщины со стоянки Нефедьево, датируемом XII в., были найдены бусы с пятью металлическими привесками, на трех из которых были изображены головы коров, а на двух других – лунница и шестилучевая звезда. О связи коровы с небесной сферой говорит и дошедшее до современности название насекомого, известного на Руси как «божья коровка». В других индоевропейских языках оно носит либо аналогичное название (болг. божа кравица (кравичка), польск. boza krówka, литов. diçvo karvýtë, румынcк. vaca domnului – «корова (-ка) бога»), либо названия, указывающее на ее принадлежность божеству (серб. – хорв. божjа овчица, нем. Herrgottschaffchen – «овечка бога», франц. bête à bon Dieu – «животное бога», indragopa – «та, чей пастух Индра») или связь с женским персонажем (латыш. mârite, лит. diçvo marýtе – «божья Марьюшка», нем. Marienkäfer – «жук Марии», англ. lady-bird – «птица богоматери», lady-bug – «жук богоматери»). В качестве причастного небу и божеству существа, божья коровка передаёт ему просьбы людей и, как следует из отечественного детского фольклора, приносит людям еду: «Божья коровка! Улети на небо, принеси нам хлеба, чёрного и белого, только не горелого…»99. С другой стороны, русские заговоры при доении сравнивают корову с землей или горой: «…Как с места на место земля не шевелится, так бы и любимая скотинка (чернушка, пеструшка и пр.) с места не шевелилась… Стой горой, дой рекой, озеро сметаны, река молока…» В Архангельской губ. был известен следующий заговор на отпирание молока у коровы: Стоит коровушка горою, Бежит молочко рекою, По пенью и по коренью, И по светлому по каменью. Так бы бежало у (имя коровы) молоцко. С этим представлением можно соотнести сербское предание о держащих землю четырех быках: черном (на западе), сивом, половом (на юге), белом (на севере) и красном (на востоке). Они стоят в желтой воде, которую они пьют, но когда быки от старости ослабеют, то у них подкосятся ноги, земля треснет и будет Всемирный потоп100. В этом же регионе было зафиксировано еще в 1940 г. представление о связи мифического быка с водами: «В Подриме, в с. Црна Враня, существовало поверье, что из большого источника выходил когда-то огромный бык и нападал на сельских волов. Один человек надел своему волу на рога железные наконечники, и вот этот вол забодал быка. Тогда источник пересох и был безводным десять лет. Село уже хотело выселяться. Принесли в жертву «курбан» (жертвенное животное), и вода снова появилась»101. Таким образом, мы видим, что бык в славянской традиции мог соотноситься не только с верхней, но и с нижней сферой бытия. Наконец, загадки показывают, что рассвет или день мог ассоциироваться у восточных славян с быком или волом: «белый вол всех людей поднял»; «лысый вил усих людей звив» (День); «белый бык в окно тык»; «сирий бык у вокно ник» (Утренний рассвет)102. Одновременная соотнесенность коровы в славянской традиции с солнцем, луной и землей, а быка – с небом, подземным миром и днем, наводит на мысль, что в древности корова могла олицетворять собой всю вселенную в целом. В пользу этого предположения говорит и символика обрядового кушанья – коровая, название которого было образовано от названия коровы. Именно коровай объединяет в своей символике как дневные, так и ночные небесные светила: «Во многих местах М. и Б. России коровай знаменует собой все небесное семейство: солнце – мужа, луну – жену и звезды – их детей. В углубление, сделанное в коровае, вделывают приготовленные из теста изображения солнца и луны»103. Интересно отметить, что связанный с короваем обрядовый фольклор соотносит его с раем. А.А. Потебня, анализируя народное творчество, отмечает: «Коровай прямо называется раем, т. е. небом: Ой же раю ж то мой, раю, Пшеничный короваю!104 Обращался к этому образу и Н.Ф. Сумцов: «Объяснением коровайного рая могут служить те песни малорусския, где говорит коровай: Ой бувал же я та на чистесеньким полю, Ой видал же я месяц над зорою. Так как коровай бывает на небе, вблизи месяца, и потом оказывается в печи, то естественно признать за ним способность самостоятельного движения»105.

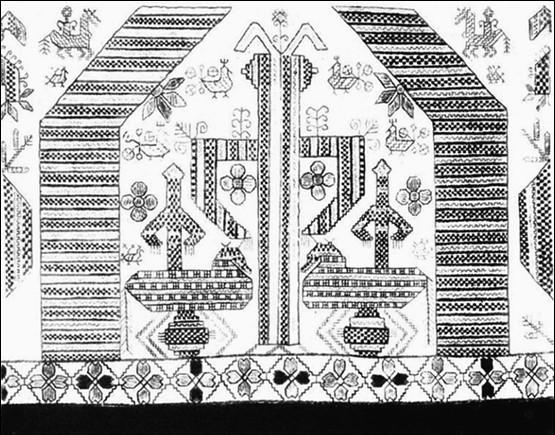

Рис. 2. Каргопольская вышивка с изображением рогатого идола (рогатой богини?) Как и в случае с туром, материалы из разных концов славянского мира указывают на былое обожествление быка. В Черногории вол был одним из главных участников праздника «Божич» (Рождества). Вечером накануне этого праздника, когда «члены семьи окончат ужин и развеселятся, кто-нибудь из старших домашних незаметно уходит к скотине, берет вола… покрывает всего различной одеждой, а голову убирает платками и какими-нибудь цветными лоскутами и в таком наряде вводит его в дом. Старшие крикнут: «Божич (т. е. сын бога. – М.С.) идет!» Дети всполошатся и с напряжением ждут появления Божича, а увидав всем им знакомого быка, простодушно кричат: «Каков то Божич? То есть наш Мацоня (имя быка)!»106 После этого подводили вола к огнищу, надевали ему на один рог хлеб и гадали по поведению животного. В русских заговорах про коров говорится как «милой боженой скотинушке», а болгары в XIX в. запряженных волов называли не иначе, как «ангелами»107. Кроме того, мусульманский автор Гардизи о славянах-язычниках писал следующее: «Они поклоняются быкам»108. О значительной древности почитания быка в восточноевропейском регионе говорит и то, что на поселении трипольской культуры у реки Рось была обнаружена глиняная модель храма, украшенного бычьими рогами. Интересно отметить, что в русской вышивке в ряде случаев центральный женский персонаж изображается в рогатом головном уборе, что расценивается специалистами как архаическая черта. При этом рогатость присуща только женским персонажам либо столбообразной фигуре, являющейся схематизированным изображением идола богини (рис. 2)109. Таким образом, благодаря материалам вышивки, можно утверждать, что некоторые богини у славян также представлялись с рогами или в рогатом головном уборе. На основании этого можно предположить, что в гораздо более ранний период богиня могла также представляться в зооморфном облике, в котором она и сочеталась с богом-быком или туром. Это предположение наиболее естественно объясняет весьма устойчивую связь с образом коровы некоторых женских мифологических персонажей. Южнославянским самодивам и вилам сказания постоянно приписывают коровьи или ослиные копыта110. Как на Руси, и в Германии долгое время считалось, что у ведьм есть коровий хвост111. Об укорененности последнего представления красноречиво свидетельствует следующий случай: «Недавно (пишет корреспондент наш из Орла), в начале 1899 г., чуть было не убили одну женщину (по имени Татьяна), которую все считают за ведьму. Татьяна поругалась с другой женщиной и пригрозила ей, что испортит ее. И вот что произошло потом из-за уличной бабьей перебранки: когда на крики сошлись мужики и обратились к Татьяне со строгим запросом, она им обещала превратить всех в собак. Один из мужиков подошел к ней с кулаком и сказал: «Ты вот ведьма, а заговори мой кулак так, чтобы он тебя не ударил». И ударил ее по затылку. Татьяна упала, на нее, как по сигналу, напали остальные мужики и начали бить. Решено было осмотреть бабу, найти у ней хвост и оторвать. Баба кричала благим матом и защищалась настолько отчаянно, что у многих оказались исцарапаны лица, у других покусаны были руки. Хвоста, однако, не нашли»112. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно