|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Антифа. Молодежный экстремизм в России | Автор книги - Сергей Беликов

Cтраница 27

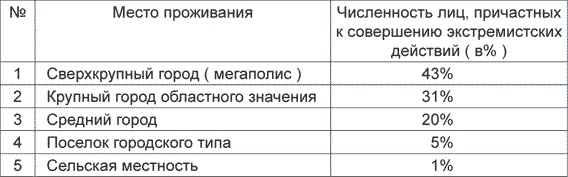

Именно для этого на территории страны проводиться политика «мягкого» геноцида, направленная на моральное растление, алкоголизацию, наркотизацию, оглупление и общее снижение воспроизводства Белых и Русских. При этом, власть стремится увеличить количество «не белого» населения, которое оно будет использовать как репрессивную силу в отношении тех русских и белых, которые будут выражать недовольство существующим положением вещей» [144]. Эти шокирующие настроения напрямую влияют на определенную часть населения России (главным образом молодежь), которая может испытывать настроения угнетенности, обиженности и даже предчувствия своего исчезновения как биосоциальной группы. При этом осознание возможности своего исчезновения (реального или мнимого) рождает суицидальные настроения, одним из проявлений которого является чувство апатии, обреченности. Однако эти настроения могут вызвать и чувства ненависти и агрессии к «виновникам уничтожения», сочетающиеся со стремительным уменьшением ценности как собственной жизни, так и жизни своих родных и близких. В связи с этим отдельные представители этого народа могут быть настроены не на продолжение повседневного, обычного рутинного существования, связанного с подчинениям существующим законам и правилам, а на поиск возможности участия в «героической» борьбе за свой светлой будущее, которая вполне естественно предполагает и возможность «героической» гибели. Немалое озлобление у молодежи вызывают явления так называемой «негативной модернизации». К числу этих явлений можно отнести тенденции к сокращению основных социальных гарантий – частичная коммерциализация здравоохранения, образования, отмена ряда социальных льгот и т. п. Попытки ввести 60-часовую рабочую неделю и повысить пенсионный возраст. В связи с этим наиболее негативные впечатление начинают вызывать отдельные представители бизнес-сообщества, являющиеся выразителями данных идей, например Михаил Прохоров. Помимо этого крайне негативные чувства вызывает «закачка» колоссальных денежных средств в «вечно дотационные» республики Северного Кавказа. Например, населением с крайним раздражением воспринимался тот факт, что только в 2010 году доля трансфертов (финансовой помощи) из федерального бюджета распределилась следующим образом: в Ингушетию – 90 %, в Чечню – 85 %, в Дагестан – 80 %, в Карачаево-Черкесию – 70 %, а в Кабардино-Балкарию – 65 %. При этом совокупные дотации из центра в пять северокавказских республик составили более четверти от дотаций всем остальным регионам [145]. В последние несколько лет ненависть части ультраправых радикалов к государственным чиновникам и ряду представителей властной вертикали значительно превосходит негативные чувства в отношении представителей негроидных, азиатских и кавказских народностей. В связи с этим можно отметить, что у многих представителей ультраправых радикальных групп наиболее фанатично настроенные чеченцы – ваххабиты помимо крайней ненависти вызывают чувство восхищения и уважения. Поскольку, по их мнению, в настоящее время только ценой сотен и тысяч жизней «ультраправых фанатиков» бескорыстно и легко положенных на «алтарь белой борьбы», они могут «вырвать у режима заслуженные права и привилегии для русского народа». Один из участников питерской БТГ первым посоветовал Кислому (Дмитрию Боровикову) внимательнее присмотреться к тактике чеченцев. Он говорил: «Если бы русские хоть чуть-чуть напоминали чеченцев, то все мы давно бы жили совсем иначе. Если бы нам хоть чуточку их отваги и ярости… в стране была бы построена нормальная диктатура белых» [146]. Особенности возникновения радикальных групп Возникновение таких групп как Молодежные боевые группы и Боевые террористические группы имеет свои индивидуальные особенности, которые связанны с влиянием особых факторов современной действительности. Эти факторы могут оказывать влияние на различные группы молодежи, но, тем не менее, их влияние в наибольшей степени воздействует на эти два объединения. Влияние урбанизации. При анализе причин возникновении МБГ и БТГ следует также участь такой немаловажный фактор, как явление урбанизации. Многими современными исследователями в области психологии замечено, что сами по себе современные крупные города являются центрами сосредоточения научной и культурной жизни страны и одновременно местами концентрации всех издержек современной цивилизации. При этом в этом плане лидируют мегаполисы – города-гиганты с населением свыше миллиона человек [147]. В этом случае немаловажно отметить, что все наиболее известные боевые террористические группы России возникли именно в крупнейших городах-мегаполисах – Москве, Санкт-Петербурге. При этом мегаполисы являются сосредоточием политической жизни страны, в том числе и ее радикально экстремистских разновидностей. Именно в крупных городах наиболее полно представлены все разновидности радикальных и экстремистских организаций, в том числе и ультраправого спектра. В крупных населенных пунктах облегчен доступ к любым видам информации, в том числе и экстремистского характера. Именно в крупных городах убежденным сторонникам ультраправой идеологии, обычно весьма немногочисленным в общей массе населения, легче найти сторонников и единомышленников. Влияние места проживания на уровень экстремизма можно проследить на основании данных, представленных в исследовании Д. И. Аминова, Р. Э. Оганяна. В соответствии с проведенными ими исследованиями, место проживания (город, поселок городского типа, сельская местность) оказывает прямое влияние на степень приобщения к экстремистским действиям. Численность футбольных болельщиков «фанатов» и скинхедов в зависимости от места их проживания [148]

Из данного исследования можно сделать вполне обоснованный вывод о том, что большинство лиц, входящих в неформальные молодежные группы экстремистской направленности – горожане. Всего в столице и других городах страны проживают (или проживали до заключения) 91 % опрошенных. 79 % всего исследуемого контингента родилось в городах. Выходцев из села и тех, кто проживает (или проживал) там постоянно, значительно меньше – 1 %. Также невелика доля тех, кто родился и живет в поселках городского типа – 5 %.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно