|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Занимательная история. Выпуск 2 | Автор книги - Андрей Гоголев

Cтраница 35

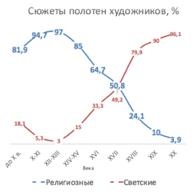

Здесь важна точка отсчёта. За неё я возьму пик количества религиозных сюжетов в полотнах европейских художников по данным Питирима Сорокина – «пик Сорокина», перелом XII–XIII (см. график). По сути западные «университеты» ничем, абсолютно ничем поначалу не отличались от русских монастырей, где занятием «студентов»-монахов был такой же набор стараний: освоить церковнославянский язык (в Кембридже и проч. – латынь), набрать навыки счёта, желательно настолько, чтобы этих знаний хватило для расчёта пасхалий (как максимум) или для подсчёта получаемой десятины (как минимум); освоить уставной шрифт и подключиться в конце концов к армии переписчиков богослужебных и богополезных книг – одной из главных статей монастырских доходов от продажи тех книг. В качестве факультатива – искать в книгах Библии хоть какие объяснения законов и явлений окружающей среды, включая космические, но каждый раз при неуспехе подобного действа до автоматизма выучить и уверенно озвучивать фразу «На то воля Божья!». Это и есть всё «университетское образование» в Средних веках, хоть в России, хоть в Европе! Таким образом, датировать создание первого «университета» в России нужно не 1755-м годом, а окончанием строительства первого монастыря! И похоже, что таковой обителью Скорби Разума на Руси стал Муромский Спасо-Преображенский монастырь, отстроенный, как говорят, чуть ранее 1096 г. То есть «университетское образование» возникло в России практически в то же время, как начал свою деятельность самый старый в Западной Европе Болонский университет. Полагаю, что в этом вопросе двух мнений и быть не может. Другое дело, что после прохождения пика Сорокина Европа устремилась к здравому смыслу, и уже к началу XVI века трудами Мартина Лютера окончательно отмежевалась от дремучести Ватикана. Процесс этот был лавинообразен: Джон Нокс, Жан Кальвин, Ульрих Цвингли и Джон Уэсли подхватили идеи Лютера-Людера, потомка полабских славян… Путь к образованию, к здравому смыслу в России был иным: ключевая фраза прячется в описании деяний князя Ярослава в Софийской летописи под 1027 годом – «собра от старост и поповых детей 300 учити». Именно эту точку считаю запуском в стране программы по передаче флага грамотности лишь узкому кругу лиц, только детям клириков и «эффективных управляющих» олигархических кланов Руси – князей, царей и бояр. Похоже, что любознательный новгородский мальчик Онфим был одним из последних в стране, кто в XIII веке практиковался грамоте на бересте. Если это так, то отсчёт резкого нарастания европейской форы нужно начинать с начала XV века, когда Россия докатилась до того, что даже князья оказывались полностью безграмотными (например, Василий II Тёмный'). Заложенная в XI веке Ярославом Мудрым элитарность образования аукнулась! Не так ли? Но тогда в чём состояла мудрость Ярослава? Не в том ли, что этот «мудрец» отдал свою дочь Анну за короля Франции, и та положила начало ветви Капетингов, отпочковавшейся затем от неё ветви Валуа и наконец ветви Бурбонов. Однако Людовик IV, представитель последней ветви правителей, прямой потомок «мудрого» Ярослава, насмотревшись на манеры русского посла Петра Потёмкина (тот и, правда, постоянно крестился, источал глубокие ароматы лука, чеснока и водки; а быв ещё до приёма в Версале несказанно удивлён, что жить надо посольству не на деньги принимающей стороны, как было заведено в Московии, а на собственные, буянил в кабаках знатно!), сказал: «нравы и традиции французов настолько отличны от нравов этой (т. е. русской. – А.Г.) нации, что невозможно рассчитывать на продолжительность сношений». И кажется, с мудростью Ярослава приехали. Арабески ещё Начиная с этой координаты книги, начну медленно подбираться к прочувствованию связей: звук речи – буквы письма, звуки-буквы-слоги, звуки-буквы-слоги-слова… С тем в том числе, чтобы попытаться доказать: одной из причин цивилизационного отставания страны от Западной Европы была в Эпоху Моли письменность. Человеческая речь состоит из набора дискретных и ограниченных по количеству звуков или их сочетаний, частотных портретов элементов речи. Сколько их в русском языке всего? Поначалу с приходом на просторы России Эпохи Моли для вокализации всех звуков речи хватало 44-х символов, теперь нам достаточно 31-й буквы и двух знаков. Но разве в русском языке 31 звук? Звуки «л» и «ль», «р» и «рь» – это разные по технике извлечения звуки, слово «обект» – бессмысленно без значка «ъ», содержа в себе также специфический звук; в XIX веке «зачем-то» потребовалась буква «ё», без которой обходились несколько столетий и которую в типографских наборах XVIII–XIX веков днём с огнём не сыскать (когда же именно была реализована инициатива графини Дашковой?). Так сколько точно звуков в русском языке? Кто огласит весь список? А сколько звуков было в русской речи 500 лет назад? Точно известно, что их было значительно больше. Сейчас, например, нет потребности в буквах юс малый и юс большой постольку, поскольку русский язык утерял потребность использования носового звука «н» в связке со звуками «э» и «о»; соответственно и буквы азбуки, для того созданные, утеряв свою нужность, были попросту забыты. Например, слово варяг писалось в давности через юс малый и произносилось как варенг (в значениях «враг – хищник – бродячий»). Однако эта славянская вокальная прихоть оказалась очень даже живучей, и сегодня вполне комфортно себя чувствует в польском языке, но почему-то в ассоциации с французской манерой бросать звук «н» в нос. – При чём здесь французы? Не понимаю! Но если количество звуковых дискрет языка, т. е. количество частотных портретов элементов речи увеличивается по мере движения к истокам цивилизации, и язык тем самым в вокальном отношении становится всё богаче и богаче, то где финиш этого процесса? Кто скажет? Всегда ли речь состояла из порций дискретных звуков? Даже трудно себе представить, какая нагрузка ложится на процессор (мозг человека) при воспроизводстве и восприятии акустической дискретной речи: нужно управлять и согласовывать механику связок, мышц носоглотки, губ, обязательно принимая в расчёт наличие зубов, а также силу выдоха воздуха из лёгких, всё это синхронизируя с контрольными операциями – собственным слухом, реакцией визави, а также с эталоном генерации речи (мать для ребёнка, учитель…)! Что более оптимально с точки зрения энергозатрат «процессора»: речь акустическая или колебания в ином диапазоне частот? Вспомним: музыкальные звуки отображаются на нотном стане дискретно, один за другим. Но вот скрипач исполняет глубокое глиссандо… он какую ноту в этой фразе воспроизводит, звук какой частоты? А что именно говорит Чэнь Цзюнь, играя на эрху сегодня? А какую информацию может передать аккорд звуков? Если кто-либо из людей сумел сохранить способность говорить музыкальными фразами, но звуки этой речи-музыки находятся вне интервала (8-20000) Гц, генерируясь отнюдь не в носоглотке, то что удивительного в переносе мыслей таких людей на расстояние, подобно КВ или СВЧ излучениям? Или речь идёт о времени, о переносе хрононов? Забавное отступление. Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) слуха человека не является постоянной во времени. После перехода через 25-летний рубеж своей жизни АЧХ начинает, как говорят инженеры, заваливаться на высоких частотах, выше 15 000 Гц. После 30 лет уже мало кто слышит высшие, частотой более 15 КГц гармоники музыкальных звуков и звуков природы. Вопрос: а какова целевая аудитория торговцев, сплавляющих аудиоаппаратуру якобы с идеально плоской АЧХ от 8 Гц до 20 КГц?

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно