|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - "Свеча горела…" Годы с Борисом Пастернаком | Автор книги - Ольга Ивинская , Ирина Емельянова

Cтраница 32

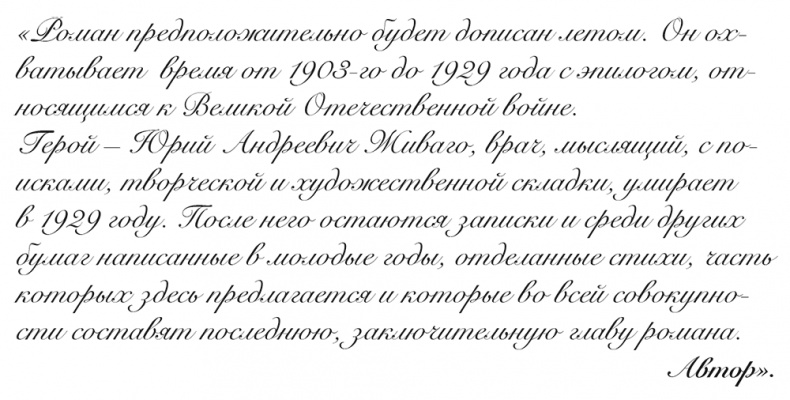

Из соседней комнаты выплыла Анна Андреевна Ахматова в легендарной белой шали и, зябко кутаясь в нее, царственно села посреди комнаты в пододвинутое специально для нее кресло. Здесь же были Н. Эрдман, Ф. Раневская, не помню кто еще. Б.Л. сел у лампы и читал главы из романа так замечательно, как всегда, когда чувствовал, что его слушают и понимают. Так явственно вспоминается его одухотворенное лицо, судорожные движения его горла, затаенные слезы в голосе. Он с удовольствием копировал простонародную речь, жаргоны, сам с трудом удерживая смех. Кончил читать, отхлебнул чаю. И тогда, после долгой паузы, заговорила Анна Андреевна. Помню, что она нашла прекрасным слог, прозу, лаконичную, как стихи. Но она считала, что литература должна поднимать своего героя над толпой – в традициях Шекспира, и не согласилась с Б.Л., будто Живаго «средний» человек. Меня поразило, когда она сказала, что никогда не понимала общего преклонения перед Чеховым, потому что в его рассказах основной персонаж обыватель, а об обывателе писать всегда легче. Лирика Чехова, утверждала она, странно звучала в атмосфере ленинского предгрозья. По ее мнению, надо оправдывать и раскрывать только большие человеческие движения. Она советовала Б.Л. подумать, чтобы Юрий Живаго не стал мячиком между историческими событиями, а сам старался как-то на них влиять, сказала, что ждет от романа Пастернака именно такого поэтического разрешения. В присутствии таких людей я не решалась и пикнуть, но меня удивляло, что Б.Л., безумно любящий Чехова и плакавший над акварелями Левитана, восхищенно соглашался со всем, что говорила Анна Андреевна, и вообще поддерживал такой светский тон. Едва мы вышли – я сказала: «Боря, ну как тебе не стыдно так фарисействовать?» Он лукаво улыбнулся и подмигнул мне: – Ну пусть она говорит, ну боже мой! А может, она и права! Я совершенно не люблю правых людей, и, может быть, я неправ, и не хочу быть правым. После чтения Эрдман, помню, ничего не сказал. А Раневская, усевшись за чайный стол рядом с Борей, все повторяла своим удивительным низким голосом, глухим, басовитым: «Боже мой, ущипните меня, я сижу рядом с живым Пастернаком». Боря, смущаясь, конечно, ахал: «Боже мой, о чем вы говорите…» Он притворялся возмущенным, но вместе с тем был явно польщен, радовался своему успеху, и особенно тому, что все это говорилось в моем присутствии – он в это время как бы вырастал в моих и в своих глазах, и я это прекрасно чувствовала. Б.Л., отвлекаясь от романа для переводов, в течение трех-четырех лет переделывал отдельные главы, целые части. Позже он рассказывал: – Написано было гораздо больше, чем вошло в роман, примерно треть осталась за бортом. И не потому, что эти страницы были хуже других, а потому, что приходилось себя ограничивать, меня захлестывал материал… надо стремиться без пощады отбрасывать отходы! Надо так работать, чтобы получилось чудо, чтобы вообще не верилось, что это результат работы человека, а казалось чем-то нерукотворным! Все дело в том, что считать законченным! То, что раньше для меня было концом работы, теперь ее начало… И надо добиваться достоверности, чтобы жили герои, их время, а автор уходил, отходил в сторону, чтобы его не было… Из отброшенного мне запомнилась глава о цветах. Она была задумана Б.Л. как попытка осмысления места цветов в жизни и смерти человека: они присутствуют при рождении его, на свадьбе, на похоронах – во всех значительных моментах человеческого существования. И всякий цветок говорит своим языком и имеет особый смысл; хризантемы, например, спутники смерти. Как знать, быть может, аромат цветка и есть его язык? Связь жизни и смерти находилась в центре главы. Через цветы, растущие на могилах, писал Б.Л., умершие подают живым некий вещий знак… Это была значительная, лиричная, глубоко философская глава. Но она уходила в сторону от главной канвы повествования. Поэтому она была слабо перечеркнута в рукописном экземпляре романа и где-то, я надеюсь, сохранилась в архивах госбезопасности. Возможно, когда-нибудь она и увидит свет! Весна пятьдесят четвертого года была для нас особенно радостной. В апрельской книжке «Знамени» после очень долгого перерыва появились оригинальные Борины стихи. Подборка называлась «Стихи из романа в прозе «Доктор Живаго»». Разумеется, ни стихи Евангельского цикла, ни «Август», ни даже «Гамлет» не пропустили. Но зато напечатали предисловие Б.Л.:

Настал день, когда Б.Л. позвонил мне из Переделкина – потрясенный со сдавленными слезами в голосе. – Что с тобой? – испугалась я. – Понимаешь, он умер! Умер! – повторял он, вздыхая. Оказалось, речь шла о смерти Живаго, была окончена мучительная глава. Еще летом оделся первый том романа в красивый коричневый переплет. Б.Л. радовался ему как ребенок. Вскоре переплели и второй том. И я отвезла в редакции две солидные коричневые книги. Это был отредактированный, вычитанный, готовый к выходу в свет роман «Доктор Живаго». В мае-июне пятьдесят шестого года в автобиографическом очерке для Гослитиздата Б. Л. писал: «Совсем недавно я закончил главный и самый важный свой труд, единственный, которого я не стыжусь и за который смело отвечаю, – роман в прозе со стихотворными добавлениями «Доктор Живаго». Разбросанные по всем годам моей жизни и собранные в этой книге стихотворения являются подготовительными ступенями к роману. Как на подготовку к нему я и смотрю на их переиздание…» Только тот, кто хотя бы однажды столкнулся с неслыханной самотребовательностью Б.Л., может понять, как высока и как объективна эта оценка. Роковой день

‹…› В свое время (в сорок восьмом году) Б.Л. заключил с «Новым миром» договор на роман, но не был уверен, что журнал сможет его напечатать, сам расторг договор и вернул взятую в качестве аванса сумму. Это произошло, когда в эволюции замысла начала назревать какая-то им самим еще едва ощутимая крамола. Он не «тащил» ее в роман. Он хотел только истины, а истина, он знал, вела за собой такие ситуации, такие концепции, которые вряд ли могли понравиться власть имущим. Однажды теплым осенним вечером после моей очередной поездки в Москву мы гуляли с Борей по нашему длинному мосту через Самаринский пруд, и он сказал мне: – Ты мне верь, ни за что они роман этот не напечатают. Не верю я, чтобы они его напечатали! Я пришел к убеждению, что надо давать его читать на все стороны, вот кто ни попросит – всем надо давать, пускай читают, потому что не верю я, что он появится когда-нибудь в печати. Пока книга писалась, Боря не думал ни о чем, кроме высшей художественной правды романа и необходимости быть предельно честным с самим собой. Но когда он перечитал два красиво переплетенных коричневых тома, то вдруг обнаружил, что «революция там изображена вовсе не как торт с кремом, а именно так до сих пор было принято ее изображать». Поэтому вполне естественно, что, хотя «Новый мир» якобы собирался печатать из романа куски [18] (очевидно, шел отбор приемлемых для печати глав), надежды увидеть роман напечатанным у Б.Л. не было.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно